-

本校では今週1月15日(月)から能登半島地震災害義援金の募金活動を行っています。三学期始業式の私の話の中で、「私たちにできることは?」と呼びかけたところ、さっそく先生方や生徒会長、PTA会長さんが募金活動に賛同してくださり三者合同での活動となりました。

本校では今週1月15日(月)から能登半島地震災害義援金の募金活動を行っています。三学期始業式の私の話の中で、「私たちにできることは?」と呼びかけたところ、さっそく先生方や生徒会長、PTA会長さんが募金活動に賛同してくださり三者合同での活動となりました。開始1日目から、事務室前に設置された募金箱にはたくさんの義援金が集まりました。生徒の中には、自分の財布から大事そうにお小遣いを取り出して募金箱に入れる姿もありました。きっと、この震災の状況をみて「何かしなければ」と心に感じた思いを行動にあらわしてくれたのだと思います。

募金は2月8日(木)の授業参観日まで行っています。地域のみなさまのご協力をお願いします!

-

1月13日(土)に飯田市文化会館で開催された第49回長野県アンサンブルコンテスト中学生の部南信ブロック大会に伊那地区代表として出場した「打楽器四重奏」チームが見事「金賞」を受賞し、打楽器出場10校の代表として20日(土)松本キッセイ文化ホールでの県大会へ出場することとなりました。本当に凄いことです!

1月13日(土)に飯田市文化会館で開催された第49回長野県アンサンブルコンテスト中学生の部南信ブロック大会に伊那地区代表として出場した「打楽器四重奏」チームが見事「金賞」を受賞し、打楽器出場10校の代表として20日(土)松本キッセイ文化ホールでの県大会へ出場することとなりました。本当に凄いことです!昨日は打楽器チーム1,2年生4名が顧問の花村先生とともに結果報告と意気込みを伝えに校長室に来てくれました。2年生のチームリーダーの原さんからは、「地区大会で得た課題をさらに練習で高めて県大会の場でしっかり演奏してきたいと思います」との力強い言葉がありました。さらなる高いレベルの中での経験を通して、たくさんの収穫を持ち帰ってきてほしいと思います。頑張って来てください!

-

「生徒の皆さんの学校生活にぜひ役立ててください!」と高遠町長藤弥勒にお住まいの横田雅志様からご寄付を頂戴し、立派な電子ピアノを2台購入させていただきました。実は横田様のお父様である横田稚様が生前本校にお勤めされていた経緯もあり、その本人のご意志により今回の寄付となったそうです。

「生徒の皆さんの学校生活にぜひ役立ててください!」と高遠町長藤弥勒にお住まいの横田雅志様からご寄付を頂戴し、立派な電子ピアノを2台購入させていただきました。実は横田様のお父様である横田稚様が生前本校にお勤めされていた経緯もあり、その本人のご意志により今回の寄付となったそうです。生徒会長の原さんは、「いただいた電子ピアノをこれからの学習でしっかりと使わせていただきます。本当にありがとうございました。」とお礼を伝えました。昨年末にも、昭和50年度本校卒業生(代表幹事 柳澤秀一様)の皆様からご寄付を頂戴したところです。このように、高遠中学校の教育活動や生徒たちを温かく見守り支えてくださっている方々の思いやお支え、そして期待をしっかりと感じ、全校生徒、教職員でまた学校生活、教育活動に励んでいこうと思います。

-

「明けましておめでとうございます」と元気に挨拶をしたいわけですが、新年早々に起きた能登半島を中心とする北陸の大震災に際し、多く方々が被災しそして大切な命が失われました。今でも行方不明者の数が日を追うことに増え、懸命な救助活動が続けられています。この寒さの中、避難生活を送られている方々も多い状況です。もしかしたらみなさんの親族や知人などにも被災された方がいて心を痛めている人もいるかもしれませんね。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、少しでも早く被災された方々や地域の復旧・復興が進むよう、私たちもできることを考え、行動していきましょう。

「明けましておめでとうございます」と元気に挨拶をしたいわけですが、新年早々に起きた能登半島を中心とする北陸の大震災に際し、多く方々が被災しそして大切な命が失われました。今でも行方不明者の数が日を追うことに増え、懸命な救助活動が続けられています。この寒さの中、避難生活を送られている方々も多い状況です。もしかしたらみなさんの親族や知人などにも被災された方がいて心を痛めている人もいるかもしれませんね。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、少しでも早く被災された方々や地域の復旧・復興が進むよう、私たちもできることを考え、行動していきましょう。さて、そうした中、令和6年、2024年がスタートました。3学期の決意をみなさんの代表の3名が発表してくれました。1年 中村一実さんは学習の充実と新入生を迎える準備と心構えについて、2年 田畑海翔さんは、勉強、部活の充実と新委員長としての決意を、3年 石川奨也さんは、目前に迫った高校受検への決意と残りわずかとなった中学校生活を悔いなくしたいと堂々と発表しました。この3名のように具体的な決意と目標をもってこの3学期、そしてこの1年を歩んでいきましょう。(中略)

さて、これは1月3日の信濃毎日新聞に掲載された記事です。新年が始まった2日間に悲惨な災害や事故がたて続けに起こってしまいました。先ほどふれた能登半島大震災とともに、日航機が海上保安庁の飛行機に滑走路上で衝突するという大きな事故がありました。現在原因は調査中ですが、その大惨事の中で日航機の乗客乗員379名の全員が命を落とさずに18分で脱出することができたことが「奇跡的な脱出」として報道されています。

しかし、専門家たちは、これは「奇跡」だったのではなく、その時に客室乗務員たちがとった日頃の訓練の成果を生かした臨機応変で冷静な判断からの行動とその指示に協力的に従って動いた乗客たちの行動からの生まれた「必然」であったと述べています。事故直後、客室内に炎による熱と煙が広がる中で、客室乗務員たちはパニックになりそうな乗客を冷静にさせながら、8カ所ある非常口の状況を素早く確認して火の手が回っていない3か所だけを使うという判断をして機長に最終指示を仰ごうとしました。しかし、機内連絡システムが壊れていて機長と連絡が取れなかったため、乗務員自身の判断でドアを開け、脱出シューターを使って乗客を次々と機外に誘導したのです。

実は、乗務員たちは毎年、乗客をどのような状況下でも「90秒以内」に避難させるという脱出訓練を行ってきたとのことです。そして、その訓練は、あらゆる状況を想定し、自ら考え、判断し、行動するという真剣で実践的なものであり、それが、今回の「奇跡的」だったと言われる脱出に繋がったのだと思います。まさに客室乗務員たちは、大惨事の中でも「自分のできる精一杯のこと」を行ったといえるでしょう。

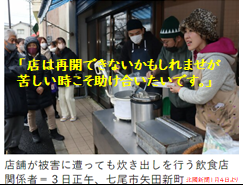

写真は変わって、これは、北陸地方の新聞で紹介された1月3日の被災地での一コマです。右側で炊き出しをしている方々は七尾市にある飲食店の人たちです。自分の店舗が地震で崩壊寸前になってしまったのですが、冷蔵庫に入っていた食材が無事だったことから、市内の鮮魚店の協力を得て被災した地域の方々に炊き出しを行ったそうです。店主の白藤さんは、「店は再開できないかもしれないが、苦しい時こそ助け合いたいです。」と、笑顔で250食の中華丼を振る舞ったそうです。

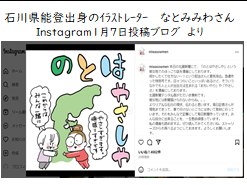

また、能登町出身のイラストレーターである、なとみみわさんは、毎週北陸の地方新聞に四コマ漫画を連載されています。1月7日は「のとはやさしや」と題し、自身も被災しているにもかかわらず周りの人たちに優しさを与えている現地の人たちの様子を四コマ漫画で表現しました。なとみさん自身は石川市の被害の少ない地域にいたため被災することはなかったようですが、彼女は紙面の中で、「被災地に住む、友人や親せきは辛い思いをしているのに、自分は普段通りの生活がほぼ送れていることに対して、本当に申し訳ない。何もできない自分の無力さに腹が立ちます。自分にできることは何だろうと考えたとき、被災して大変な目に遭っている中でも辛抱強く、そして優しさを周りにふりまく能登の人たちを漫画で表していくことであり、今はとにかく自分のできることを頑張りたいと思います。」と語られました。

ここまで、日航機の事故での乗客乗務員のとった対応のこと、被災地の七尾市で自分の店が被災したにもかかわらず笑顔で炊き出しを行っている白藤さんたちのこと、そして、四コマ漫画で被災地の方々の様子を伝えたイラストレーターのなとみさんについてお話しました。

私はこの冬休みの後半、これらの災害や事故の報道を見聞きする度に、普通の正月を過ごしている自分、何もできない自分に対し、不甲斐なさや腹立たしさ、そして無力さを感じる日々でした。みなさんはどうでしたか?しかし、今回紹介した人たちのとった対応や行動を知ってからは、「今、自分にできることは、今ある場所で、今ある時間で、今ある立場で、今ある仲間と、いま自分にできる精一杯をしっかり行うことなのではないか!」考えるようになりました。

この3学期は登校日数が48日と大変短いですが、みなさんが1年間過ごしてきた今年の学校生活のまとめをする大切な時期となります。特に3年生は中学生活3年間、そして義務教育9年間のまとめと締めくくりの年となります。充実した3学期、「いま自分にできる精一杯を」悔いなく行う3学期、そして一年にしましょう。

-

本年度「学校だより」第8号を掲載しました。学校だより No8 12月22日

-

8年ぶりにふたご座流星群が観測できる絶好の機会だということ、そして3年生は今まさに授業で天体について学習しているということもあり、理科の花村先生から「ぜひ観測会をやりたい!」との申し出。そして、本観測会が急遽実施されました。本当なら12月15(金)未明が極大(ピーク)とのことでしたが天気予報は曇り。そこで、2日前の昨夜に行うことになりました。

見事、予報は的中。夜6時を過ぎた頃には、本校校庭から見渡せる上空は満天の星々。約30人もの生徒や保護者、ご家族、そして先生方も集まり、観測会が始まりました。花村先生がセットした天体望遠鏡を覗くと、木星や土星の輪郭や縞模様などがはっきりと見え、感動の声。また、持参してきたレジャーシートに仰向けに寝転んでじっと流星を待つ姿。そして、みごと流星を発見すると「あっ、見えたよ。凄い!」「ななめ上にむかって流れた。」「見ることが出来てよかった!」などなど、口々に歓声がありました。中にはご家族で、小さなお子さんも連れてきて観測を楽しむ姿もあり、寒い中でしたが熱気のこもった観測会となりました。

特に3年生は、授業での学びが日常生活につながっているということを実感できる大切な体験になったのではないでしょうか。また、懇談会も終わり、各自の進路に向かって進む時期となっています。そんな時に、ふと、こうして夜空を眺めてみることでいい気分転換になったのではないでしょうか。(私もまさにいい気分転換となりました)それにしても、ご参加いただきありがとうございました。今後も何かイベントがありましたらお知らせしますので、ぜひ、ご参加ください。

-

本年度「学校だより」第7号を掲載しました。 学校だより No7 12月4日

-

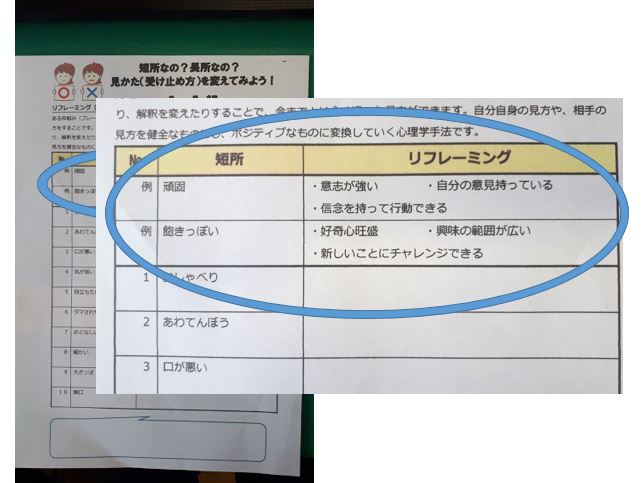

リフレーミングして考えてみよう!~後期人権旬間スタートから

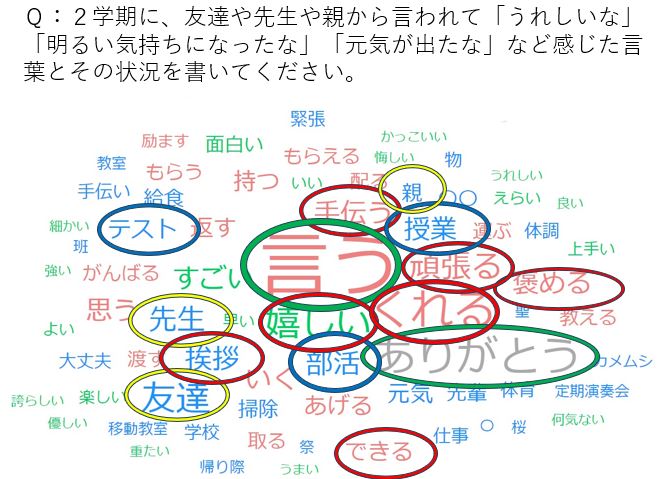

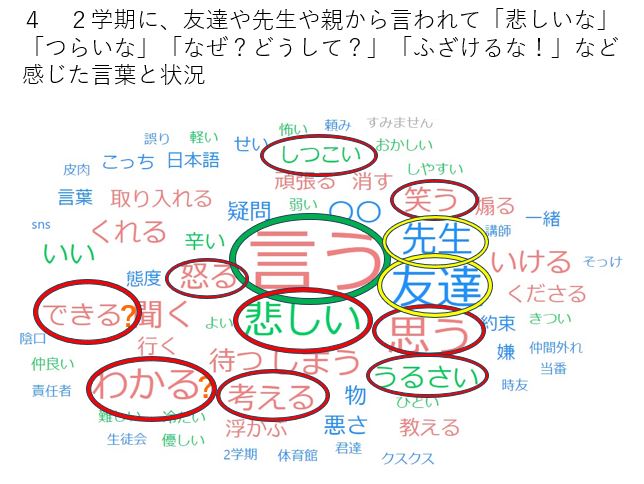

今日から後期人権旬間がはじまりました。旬間のはじまりに際して先週末に全校生徒たちにGoogleフォームを使って人権意識アンケートを実施し、任意にもかかわらず8割以上の生徒が回答に協力してくれました。

それをもとに、旬間スタートにあたり校長講話の時間をいただき全校授業を実施してみました。次は今日の講話の概要です。生徒たちは本当に意欲的に課題に取り組む姿がありました。

1 ICE BREAK 自由入場、自由着席 「どんなことを考えて入場しそこに座りましたか?」

2 導 入

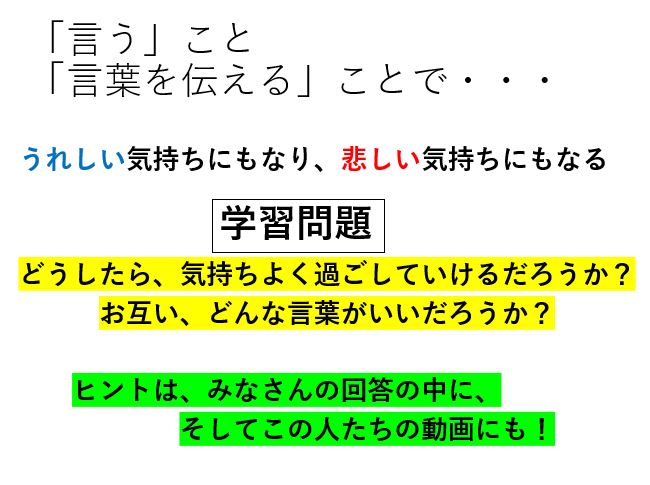

(1)人権意識アンケート結果①を知り、「言うこと」「言葉で伝えること」の大切さと難しさを確認

◎学習問題 「どうしたら、お互い、気持ちよく伝え合えるのだろうか?」

(2)ある芸人(ぺこぱ)の動画を視聴

(3)動画の振り返りと本時の学習課題の確認

・ペコパの漫才はどんなところがいいのか? ・それはなぜか。

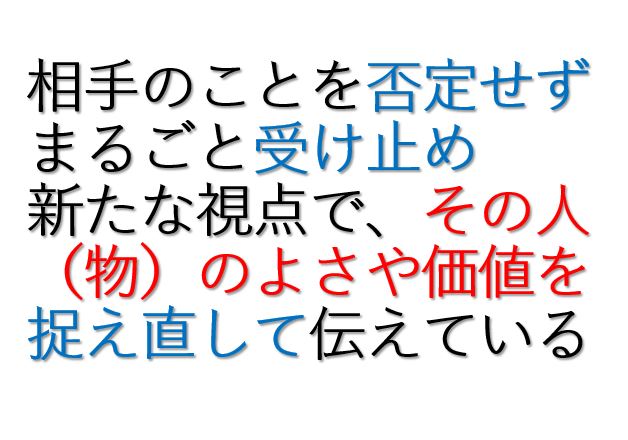

→ 爽やかな笑い、否定せず受け止める、リフレーミングを活用したプラス思考のよさ

※ コップに入った半分の水の解釈を例示

◎学習課題「リフレーミングの練習しながら、この芸人さんの思考に迫ろう」

3 展開・追究

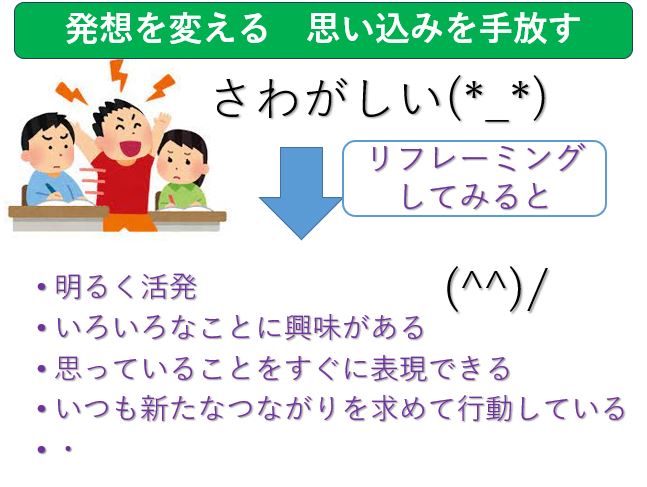

(1)リフレーミングの練習① 例題

(2)リフレーミングの練習② ワークシート①の言葉変換に挑戦(個別で)

(3)リフレーミングの練習③ ペア・グループで友達のワークシートを見合う

「その変換(発想)いいな、自分じゃ気づかなかったな、等に〇をつけてあげよう」

(4)リフレーミングの練習④ 振り返り(全体)

4 まとめ・振り返り

(1)リフレーミングをやってみて気づいたこと・感じたことを書く。

(2)今後の生活に向けて考える

・世の中では・・・SNSでの誹謗中傷、自己中心的な言動、偏った見方考え方による世界の分断 等々

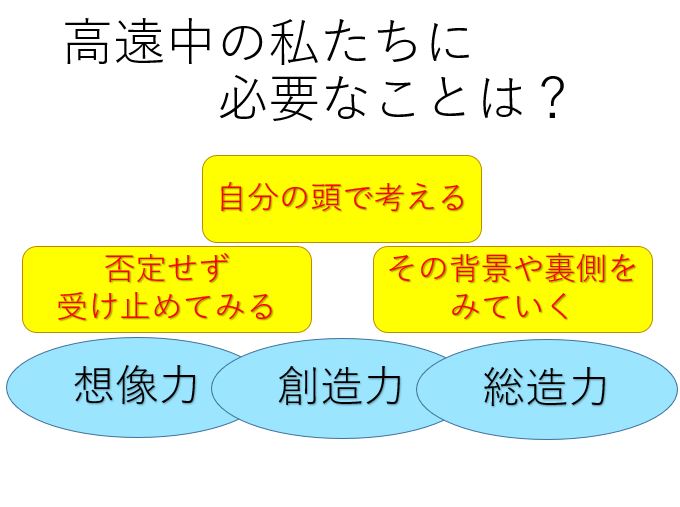

・では、私たち高遠中生は・・・爽やかな笑いの溢れる学校に

・そのためん、「自分の頭で考えよう」「否定せずまず受容しよう」「物事の背景、裏を観よう」

・想像力、創造力、総造力をもって、後期人権旬間を通して学んでいこう!

-

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。○校長の講評はこちら⇒ R5 避難訓練④校長講評11/2

-

本年度「学校だより」第6号を掲載しました。 学校だより No6