-

「明けましておめでとうございます」と元気に挨拶をしたいわけですが、新年早々に起きた能登半島を中心とする北陸の大震災に際し、多く方々が被災しそして大切な命が失われました。今でも行方不明者の数が日を追うことに増え、懸命な救助活動が続けられています。この寒さの中、避難生活を送られている方々も多い状況です。もしかしたらみなさんの親族や知人などにも被災された方がいて心を痛めている人もいるかもしれませんね。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、少しでも早く被災された方々や地域の復旧・復興が進むよう、私たちもできることを考え、行動していきましょう。

「明けましておめでとうございます」と元気に挨拶をしたいわけですが、新年早々に起きた能登半島を中心とする北陸の大震災に際し、多く方々が被災しそして大切な命が失われました。今でも行方不明者の数が日を追うことに増え、懸命な救助活動が続けられています。この寒さの中、避難生活を送られている方々も多い状況です。もしかしたらみなさんの親族や知人などにも被災された方がいて心を痛めている人もいるかもしれませんね。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、少しでも早く被災された方々や地域の復旧・復興が進むよう、私たちもできることを考え、行動していきましょう。さて、そうした中、令和6年、2024年がスタートました。3学期の決意をみなさんの代表の3名が発表してくれました。1年 中村一実さんは学習の充実と新入生を迎える準備と心構えについて、2年 田畑海翔さんは、勉強、部活の充実と新委員長としての決意を、3年 石川奨也さんは、目前に迫った高校受検への決意と残りわずかとなった中学校生活を悔いなくしたいと堂々と発表しました。この3名のように具体的な決意と目標をもってこの3学期、そしてこの1年を歩んでいきましょう。(中略)

さて、これは1月3日の信濃毎日新聞に掲載された記事です。新年が始まった2日間に悲惨な災害や事故がたて続けに起こってしまいました。先ほどふれた能登半島大震災とともに、日航機が海上保安庁の飛行機に滑走路上で衝突するという大きな事故がありました。現在原因は調査中ですが、その大惨事の中で日航機の乗客乗員379名の全員が命を落とさずに18分で脱出することができたことが「奇跡的な脱出」として報道されています。

しかし、専門家たちは、これは「奇跡」だったのではなく、その時に客室乗務員たちがとった日頃の訓練の成果を生かした臨機応変で冷静な判断からの行動とその指示に協力的に従って動いた乗客たちの行動からの生まれた「必然」であったと述べています。事故直後、客室内に炎による熱と煙が広がる中で、客室乗務員たちはパニックになりそうな乗客を冷静にさせながら、8カ所ある非常口の状況を素早く確認して火の手が回っていない3か所だけを使うという判断をして機長に最終指示を仰ごうとしました。しかし、機内連絡システムが壊れていて機長と連絡が取れなかったため、乗務員自身の判断でドアを開け、脱出シューターを使って乗客を次々と機外に誘導したのです。

実は、乗務員たちは毎年、乗客をどのような状況下でも「90秒以内」に避難させるという脱出訓練を行ってきたとのことです。そして、その訓練は、あらゆる状況を想定し、自ら考え、判断し、行動するという真剣で実践的なものであり、それが、今回の「奇跡的」だったと言われる脱出に繋がったのだと思います。まさに客室乗務員たちは、大惨事の中でも「自分のできる精一杯のこと」を行ったといえるでしょう。

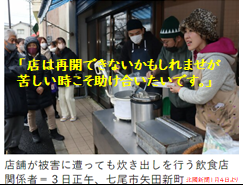

写真は変わって、これは、北陸地方の新聞で紹介された1月3日の被災地での一コマです。右側で炊き出しをしている方々は七尾市にある飲食店の人たちです。自分の店舗が地震で崩壊寸前になってしまったのですが、冷蔵庫に入っていた食材が無事だったことから、市内の鮮魚店の協力を得て被災した地域の方々に炊き出しを行ったそうです。店主の白藤さんは、「店は再開できないかもしれないが、苦しい時こそ助け合いたいです。」と、笑顔で250食の中華丼を振る舞ったそうです。

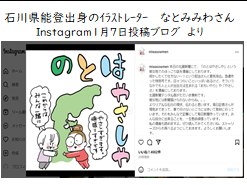

また、能登町出身のイラストレーターである、なとみみわさんは、毎週北陸の地方新聞に四コマ漫画を連載されています。1月7日は「のとはやさしや」と題し、自身も被災しているにもかかわらず周りの人たちに優しさを与えている現地の人たちの様子を四コマ漫画で表現しました。なとみさん自身は石川市の被害の少ない地域にいたため被災することはなかったようですが、彼女は紙面の中で、「被災地に住む、友人や親せきは辛い思いをしているのに、自分は普段通りの生活がほぼ送れていることに対して、本当に申し訳ない。何もできない自分の無力さに腹が立ちます。自分にできることは何だろうと考えたとき、被災して大変な目に遭っている中でも辛抱強く、そして優しさを周りにふりまく能登の人たちを漫画で表していくことであり、今はとにかく自分のできることを頑張りたいと思います。」と語られました。

ここまで、日航機の事故での乗客乗務員のとった対応のこと、被災地の七尾市で自分の店が被災したにもかかわらず笑顔で炊き出しを行っている白藤さんたちのこと、そして、四コマ漫画で被災地の方々の様子を伝えたイラストレーターのなとみさんについてお話しました。

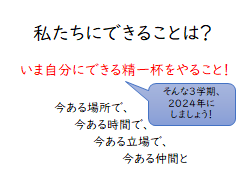

私はこの冬休みの後半、これらの災害や事故の報道を見聞きする度に、普通の正月を過ごしている自分、何もできない自分に対し、不甲斐なさや腹立たしさ、そして無力さを感じる日々でした。みなさんはどうでしたか?しかし、今回紹介した人たちのとった対応や行動を知ってからは、「今、自分にできることは、今ある場所で、今ある時間で、今ある立場で、今ある仲間と、いま自分にできる精一杯をしっかり行うことなのではないか!」考えるようになりました。

この3学期は登校日数が48日と大変短いですが、みなさんが1年間過ごしてきた今年の学校生活のまとめをする大切な時期となります。特に3年生は中学生活3年間、そして義務教育9年間のまとめと締めくくりの年となります。充実した3学期、「いま自分にできる精一杯を」悔いなく行う3学期、そして一年にしましょう。

-

8年ぶりにふたご座流星群が観測できる絶好の機会だということ、そして3年生は今まさに授業で天体について学習しているということもあり、理科の花村先生から「ぜひ観測会をやりたい!」との申し出。そして、本観測会が急遽実施されました。本当なら12月15(金)未明が極大(ピーク)とのことでしたが天気予報は曇り。そこで、2日前の昨夜に行うことになりました。

見事、予報は的中。夜6時を過ぎた頃には、本校校庭から見渡せる上空は満天の星々。約30人もの生徒や保護者、ご家族、そして先生方も集まり、観測会が始まりました。花村先生がセットした天体望遠鏡を覗くと、木星や土星の輪郭や縞模様などがはっきりと見え、感動の声。また、持参してきたレジャーシートに仰向けに寝転んでじっと流星を待つ姿。そして、みごと流星を発見すると「あっ、見えたよ。凄い!」「ななめ上にむかって流れた。」「見ることが出来てよかった!」などなど、口々に歓声がありました。中にはご家族で、小さなお子さんも連れてきて観測を楽しむ姿もあり、寒い中でしたが熱気のこもった観測会となりました。

特に3年生は、授業での学びが日常生活につながっているということを実感できる大切な体験になったのではないでしょうか。また、懇談会も終わり、各自の進路に向かって進む時期となっています。そんな時に、ふと、こうして夜空を眺めてみることでいい気分転換になったのではないでしょうか。(私もまさにいい気分転換となりました)それにしても、ご参加いただきありがとうございました。今後も何かイベントがありましたらお知らせしますので、ぜひ、ご参加ください。

-

リフレーミングして考えてみよう!~後期人権旬間スタートから

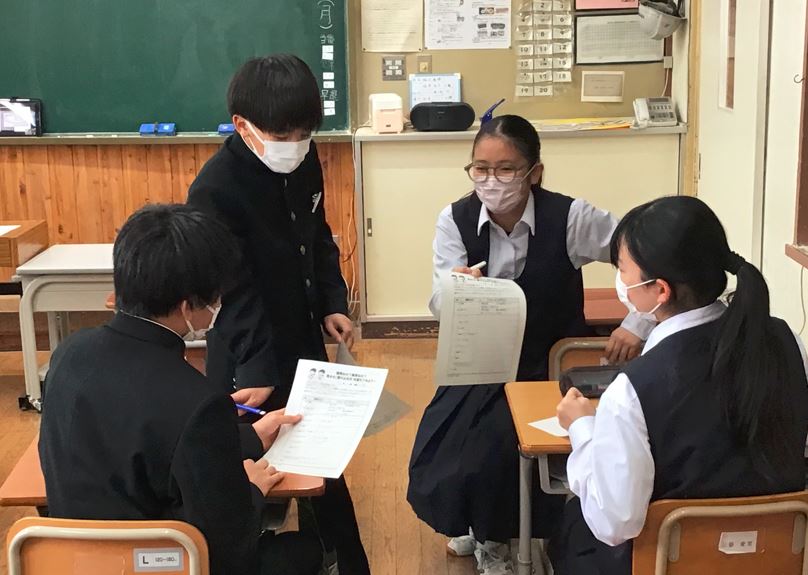

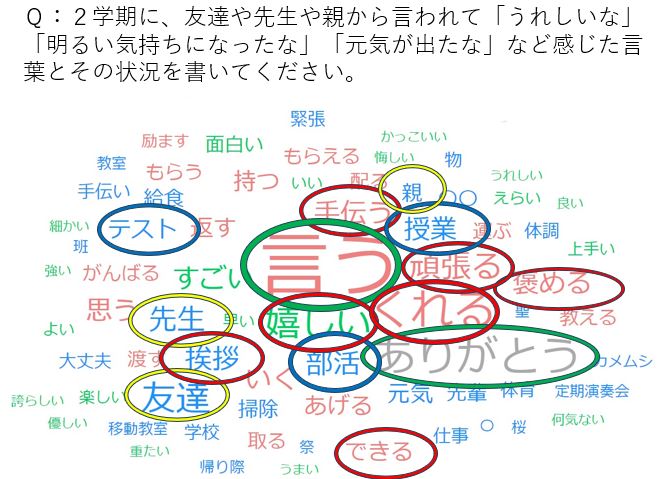

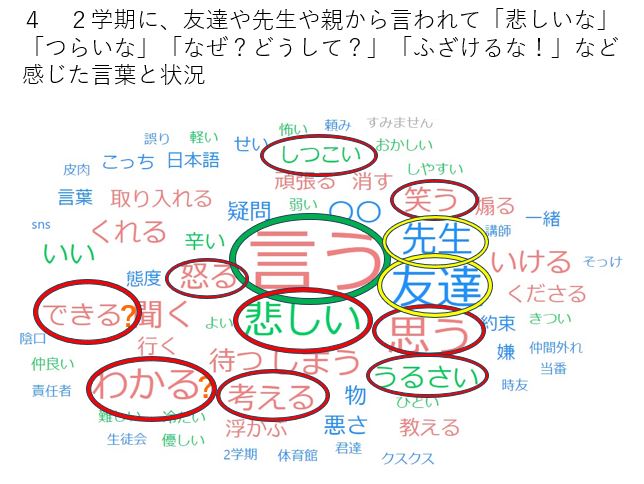

今日から後期人権旬間がはじまりました。旬間のはじまりに際して先週末に全校生徒たちにGoogleフォームを使って人権意識アンケートを実施し、任意にもかかわらず8割以上の生徒が回答に協力してくれました。

それをもとに、旬間スタートにあたり校長講話の時間をいただき全校授業を実施してみました。次は今日の講話の概要です。生徒たちは本当に意欲的に課題に取り組む姿がありました。

1 ICE BREAK 自由入場、自由着席 「どんなことを考えて入場しそこに座りましたか?」

2 導 入

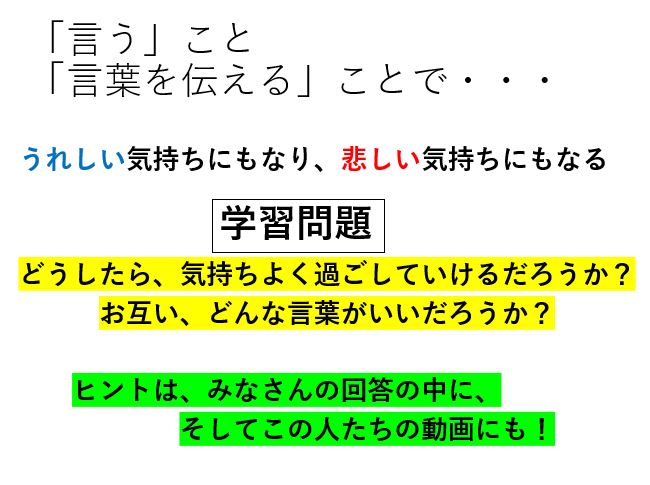

(1)人権意識アンケート結果①を知り、「言うこと」「言葉で伝えること」の大切さと難しさを確認

◎学習問題 「どうしたら、お互い、気持ちよく伝え合えるのだろうか?」

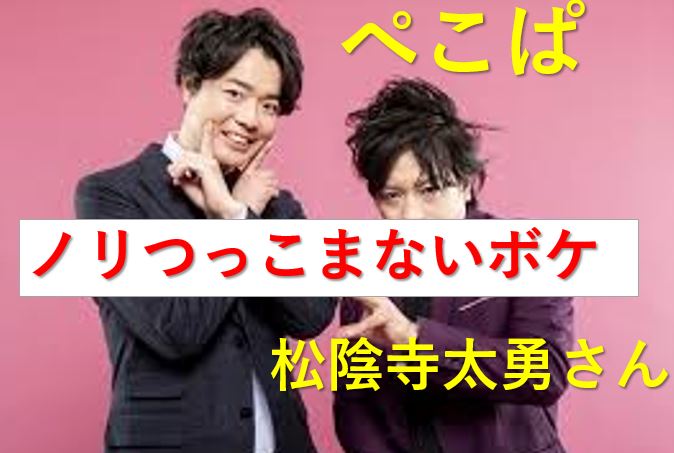

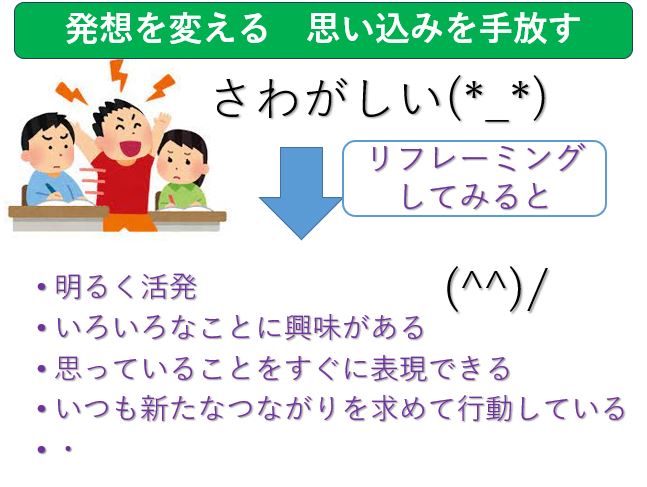

(2)ある芸人(ぺこぱ)の動画を視聴

(3)動画の振り返りと本時の学習課題の確認

・ペコパの漫才はどんなところがいいのか? ・それはなぜか。

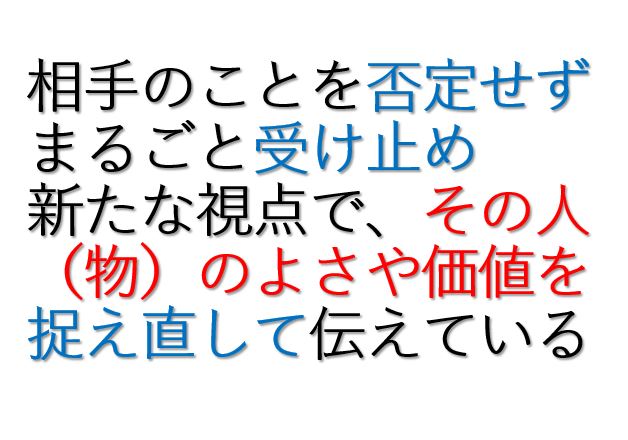

→ 爽やかな笑い、否定せず受け止める、リフレーミングを活用したプラス思考のよさ

※ コップに入った半分の水の解釈を例示

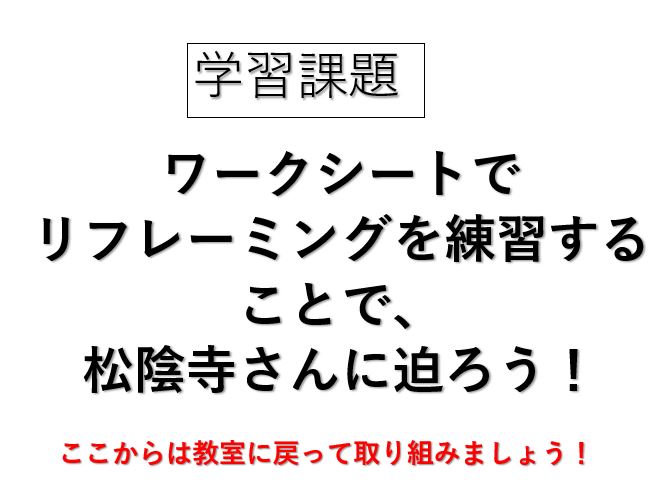

◎学習課題「リフレーミングの練習しながら、この芸人さんの思考に迫ろう」

3 展開・追究

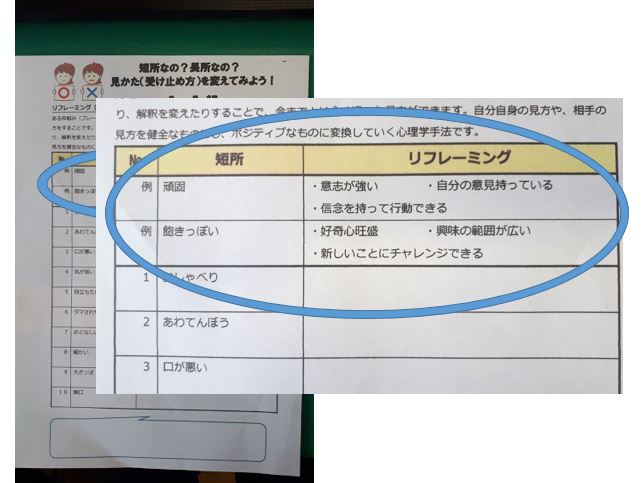

(1)リフレーミングの練習① 例題

(2)リフレーミングの練習② ワークシート①の言葉変換に挑戦(個別で)

(3)リフレーミングの練習③ ペア・グループで友達のワークシートを見合う

「その変換(発想)いいな、自分じゃ気づかなかったな、等に〇をつけてあげよう」

(4)リフレーミングの練習④ 振り返り(全体)

4 まとめ・振り返り

(1)リフレーミングをやってみて気づいたこと・感じたことを書く。

(2)今後の生活に向けて考える

・世の中では・・・SNSでの誹謗中傷、自己中心的な言動、偏った見方考え方による世界の分断 等々

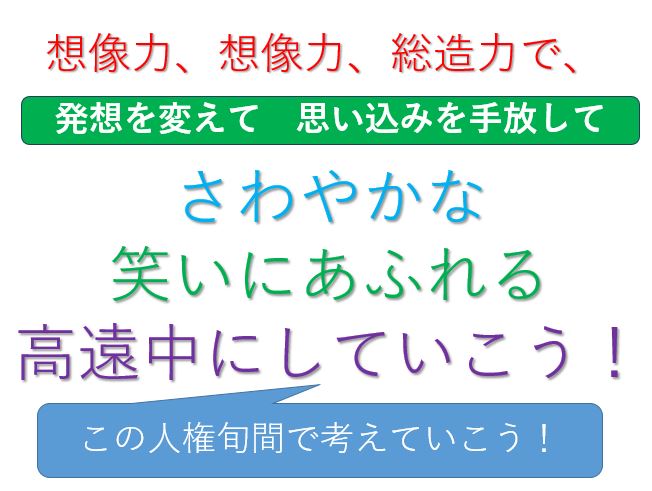

・では、私たち高遠中生は・・・爽やかな笑いの溢れる学校に

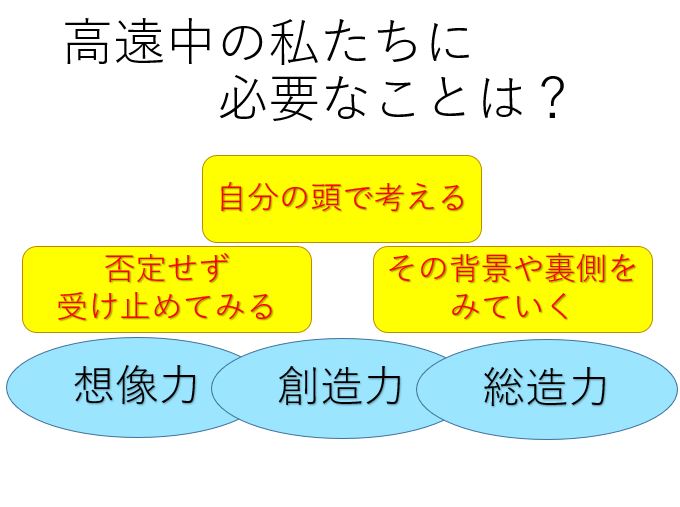

・そのためん、「自分の頭で考えよう」「否定せずまず受容しよう」「物事の背景、裏を観よう」

・想像力、創造力、総造力をもって、後期人権旬間を通して学んでいこう!

-

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。○校長の講評はこちら⇒ R5 避難訓練④校長講評11/2

-

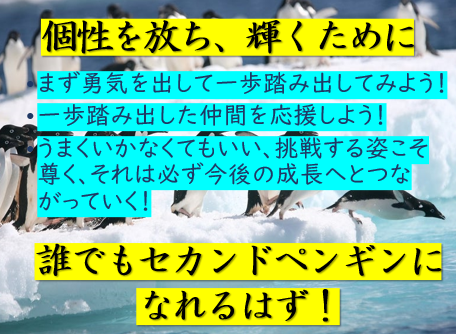

「挑む2学期に」~誰でもセカンドペンギンになれる!~

2学期がいよいよはじまりました。毎日本当に暑い日が続いていますが、みなさんの元気な顔がみられてうれしいです。ちょっとでも涼しくなればと思って、南極の氷山を背景にしてみました。どうですか?

2学期がいよいよはじまりました。毎日本当に暑い日が続いていますが、みなさんの元気な顔がみられてうれしいです。ちょっとでも涼しくなればと思って、南極の氷山を背景にしてみました。どうですか?さて、どんな夏休みだったでしょうか?1学期の終業式に「1.01の法則」を意識して、ちょっとした努力を継続してみましょうと話しましたが、どうでしたか?

先ほど、みなさんを代表する3名から2学期の抱負の発表がありました。3名ともに具体的な夢や目標を堂々と話していて凄いなと思いました。その夢や目標を実現するためには、ただじっとしていて願っているばかりでは近づくことができませんよね。では「夢」を動かしてみましょうか。(「夢」の文字を左へ90度動かすと「挑」に変化。)そうです。夢を実現させるためには、動いて「挑む」「挑戦すること」が必要です。

先ほど、みなさんを代表する3名から2学期の抱負の発表がありました。3名ともに具体的な夢や目標を堂々と話していて凄いなと思いました。その夢や目標を実現するためには、ただじっとしていて願っているばかりでは近づくことができませんよね。では「夢」を動かしてみましょうか。(「夢」の文字を左へ90度動かすと「挑」に変化。)そうです。夢を実現させるためには、動いて「挑む」「挑戦すること」が必要です。この写真は、南極の厳しい環境の中でも精一杯生活しているペンギンたちです。

みなさんはペンギンの習性をご存じですか?まず、ペンギンは群れて集団で生活しています。イワシやアジなどが大好物です。泳ぎも得意です。しかし、海の中には、シャチやアザラシなどの天敵がたくさんいて、危険がいっぱいです。今日は、そんな、ペンギンたちの姿から、「挑戦するためには何が大事なのか」を考えてみましょう。

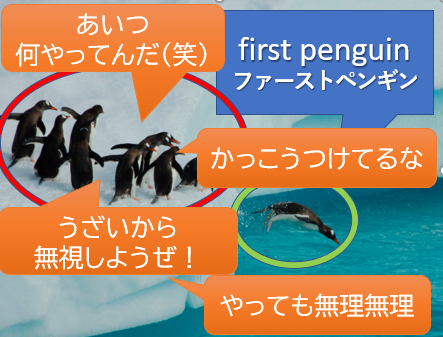

みなさんはペンギンの習性をご存じですか?まず、ペンギンは群れて集団で生活しています。イワシやアジなどが大好物です。泳ぎも得意です。しかし、海の中には、シャチやアザラシなどの天敵がたくさんいて、危険がいっぱいです。今日は、そんな、ペンギンたちの姿から、「挑戦するためには何が大事なのか」を考えてみましょう。今、まさに1羽のペンギンが海の中に飛び込もうとしています。こうして危険を冒してまで、勇気をもって最初に飛び込むペンギンのことを「ファーストペンギン」と呼んでいます。ただし、ペンギンには決まったリーダーなどはい

ないそうです。では、どのようにファーストペンギンになっていくのでしょうか?これはいろいろな説があるみたいなのでまた調べてみてください。実は、このファーストペンギンになることも大切ですが、注目したいのは、それ以外のペンギンたちなのです。人間に置き換えて考えてみてください。もし、誰かが進んでみんながやりたくないことをやってくれたとします。それに対してまわりの人たちが、「あいつ何やってんだ」と笑ったり、「かっこうつけてるな」と冷やかしたり、「やっても無理」だと否定したり、「うざいから無視しよう」などと仲間外れにしたらどうでし

ないそうです。では、どのようにファーストペンギンになっていくのでしょうか?これはいろいろな説があるみたいなのでまた調べてみてください。実は、このファーストペンギンになることも大切ですが、注目したいのは、それ以外のペンギンたちなのです。人間に置き換えて考えてみてください。もし、誰かが進んでみんながやりたくないことをやってくれたとします。それに対してまわりの人たちが、「あいつ何やってんだ」と笑ったり、「かっこうつけてるな」と冷やかしたり、「やっても無理」だと否定したり、「うざいから無視しよう」などと仲間外れにしたらどうでし ょうか?その集団からは二度と、物事を進んでやる人、つまりファーストペンギンは現れないでしょう。

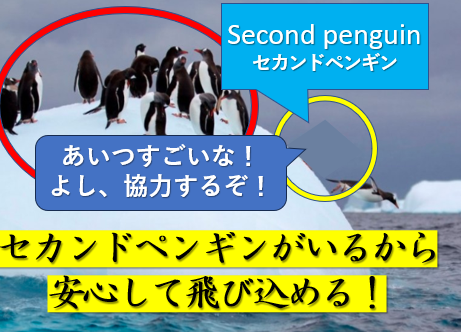

ょうか?その集団からは二度と、物事を進んでやる人、つまりファーストペンギンは現れないでしょう。しかし、ペンギンたちは違います。ファーストペンギンに続いて、次に飛び込むペンギンが現れます。「あいつすごいな!よし、協力するぞ!」とでも言っているようです。その姿をみて、また、他のペンギンたちも次々と安心して海の中へ飛び込んでいくのです。この2番目に続いていくペンギンのことを「セカンドペンギン」と呼んでいます。ファーストペンギンは、セカンドペンギンがいてくれるからこそ、安心して海中に飛び込んでいけるのではないでしょうか。

さて、2学期の大きな行事には聖桜祭がありますね。テーマである「輝~個性を放て~」を実現するには、 ①まず勇気を出してファーストペンギンのように一歩踏み出してみましょう。 ②セカンドペンギンのように一歩踏み出した仲間を応援していきましょう。③そして、それらがうまくいくかどうかよりも、そこに向かって挑戦する姿こそ尊く、そして必ず今後の成長へとつながっていくのです。そうです、誰でもファーストペンギンにもセカンドペンギンにもなれるのです。

高遠中には、ファーストペンギンや、その挑戦をフォローし協力できるセカンドペンギンがたくさんいます。ぜひ、2学期は、さらに一歩踏み出して、夢に向かって「挑む」学期にしていきましょう。私もそうなるようにやっていこうと思います。

-

3年ぶりに地域に出ての写生会でした。1年生は校舎周辺、2年生は校舎内、そして3年生は高遠文化センターを起点に高遠町内を写生エリアとして自分のお気に入りの場所に行って、半日をかけて対象と向き合いました。指導者として、応援隊の酒井照明さん、伊藤久志さん、そして、高遠高校芸術コース(美術専攻)の2・3年生にご協力いただきました。

中庭から南校舎を背景に池や植物を描く1年生。体育館ではフロアーに伏せて床に置いたバレーボールの目線でデッサンに励む2年生。商店街通りの「やますそ」前の歩道に座り町並みをじっくりと描く3年生。友達と楽しそうに途中途中の絵を見せ合いながら取り組む生徒もいれば、ひとりになって対象や風景にじっくりと向き合う生徒も。それぞれがそれぞれのやり方で取り組んでいました。

何よりも凄かったのは高遠高校の生徒のみなさん。3年生のAさんが葉の塗り方に困っている姿を見て、「水彩画というくらいだから、水をたっぷり過ぎるくらいつけて描いてみようよ。まず、こっちに色を塗ってみて。」と自分のスケッチブックを差し出してAさんに試し塗りをさせました。分かりやすく的確な助言もさることながら、なんて優しく頼もしい先輩でしょうか!そんな高校生の姿に触れ、Aさんはさらに自分の作品に向かっていきました。

応援隊の伊藤さんはご自身が製作中の作品を持参され、実際に描きながら生徒に筆の動かし方や描き方を師範してくださっていました。また、昇降口前の石段下では、応援隊の酒井さんが1年生たちにミニ講義をしてくださっていました。持参した模範作品を見せながら、「こんな色の付け方もあるよ。同じリンゴでもただの赤色じゃないよね。これだけ違った色や描き方があっておもしろいですね。みなさんの絵はまだ始まったばかり。これからどのように塗っていくかが大事で、これからが勝負ですよ。」と熱を込めて優しくお話いただきました。

地域の方々に支えられ、半日かけて行った写生会は本校が大切にしている「実学」の時間そのものでした。美術の小林先生に聞くと、これから各学年2時間の授業の中で作品を仕上げていく予定のようです。どんな作品になっていくでしょうか?楽しみにしていてください!

-

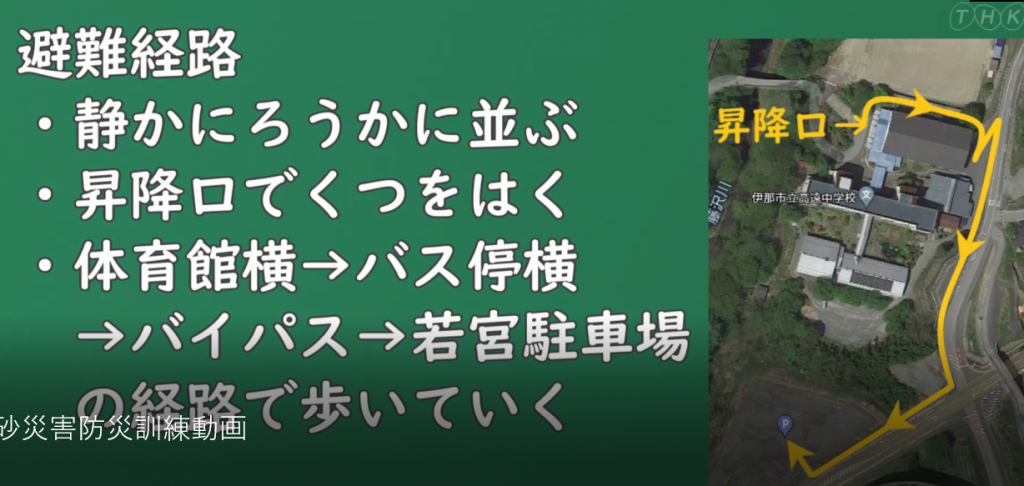

本校は土砂災害警戒区域に立地しています。今回の訓練の目的は、土砂災害が発生する前に適切な避難行動がとれるように❶基本的な防災知識を学ぶこと、❷実際に1次避難場所に避難してみること、でした。まず始めに、各教室にWeb配信された映像資料と動画により、土砂災害への備えや避難上の留意点などを係主任の岩田先生の解説のもとに学習しました。その後、「校舎西側の藤沢川沿いの土砂災害特別警戒区域に指定されている急斜面が崩落し始めた」という状況設定のもと、教頭先生の校内放送の合図で、災害警戒区域外にあたる若宮駐車場へ実際に避難しました。生徒たちも職員も、真剣な表情で整然と避難する姿がありました。

本校は土砂災害警戒区域に立地しています。今回の訓練の目的は、土砂災害が発生する前に適切な避難行動がとれるように❶基本的な防災知識を学ぶこと、❷実際に1次避難場所に避難してみること、でした。まず始めに、各教室にWeb配信された映像資料と動画により、土砂災害への備えや避難上の留意点などを係主任の岩田先生の解説のもとに学習しました。その後、「校舎西側の藤沢川沿いの土砂災害特別警戒区域に指定されている急斜面が崩落し始めた」という状況設定のもと、教頭先生の校内放送の合図で、災害警戒区域外にあたる若宮駐車場へ実際に避難しました。生徒たちも職員も、真剣な表情で整然と避難する姿がありました。最後に私からは「みること」の段階として「見る⇒視る・観る・診る⇒診る」について話したあと、「日ごろ見慣れている通学路を、今日はしっかりみて帰ること」と「そこで気づいたことや考えたことを生活記録に書いてきてほしいこと」をお願いしました。すると翌日、担任の先生方からたくさんの生徒の言葉(生活記録に書かれた内容)が届きました!いくつか紹介すると・・・

☆(前略)確かにみないと変化に気づけないので、日々のみるって大切なんだなと思いました。小学校の時は毎日橋を渡って登校していたのですが、雨が降って水位が上がっていることは何気なく思っていました。ですが、これは普段を見ていたから水位が上がっているのに気づいたということなので、中学の登校や下校も意識しようかなと思います。(3年Kさん)

☆「見、観、視、診、看」の五つの漢字。普段は目に入ってくるものが見えるだけで意識して何かを見ることはほとんどないように感じます。今日の帰りに少し周りを観察しました。よくみてみると、木が生えていないところなど、危なそうな箇所がいくつかありました。普段の生活では気づかないところをこういった観察してよくみることは大切だなと思いました。ただ観察してみてもそれは表面のことで本当にそうなのか分からないから、自分たちの住む地形や気候、以前この地域にどんなことが起きたのか、それによってどんな被害があったのかを詳しく調べたりすることも大切かなと感じました。(2年Iさん)

☆(前略)本当にあった時のためにしっかり真剣に取り組めました。バス停から自分の家までのところで危険なところはほぼ全部でした。那木沢は坂で囲まれているので避難は逆に危ないかなと思いました。またしっかりと確認しておきたいです。(1年Aさん)なんて凄い生徒たちでしょうか!私たち教師が投げかけたことに応えてくれる生徒たち。だからこそ、私たちはそんな生徒たちにさらに応えていかなくてはいけないと強く思いました。

ぜひ、ご家庭でも防災について話し合ってみてください。響く生徒たちです!

-

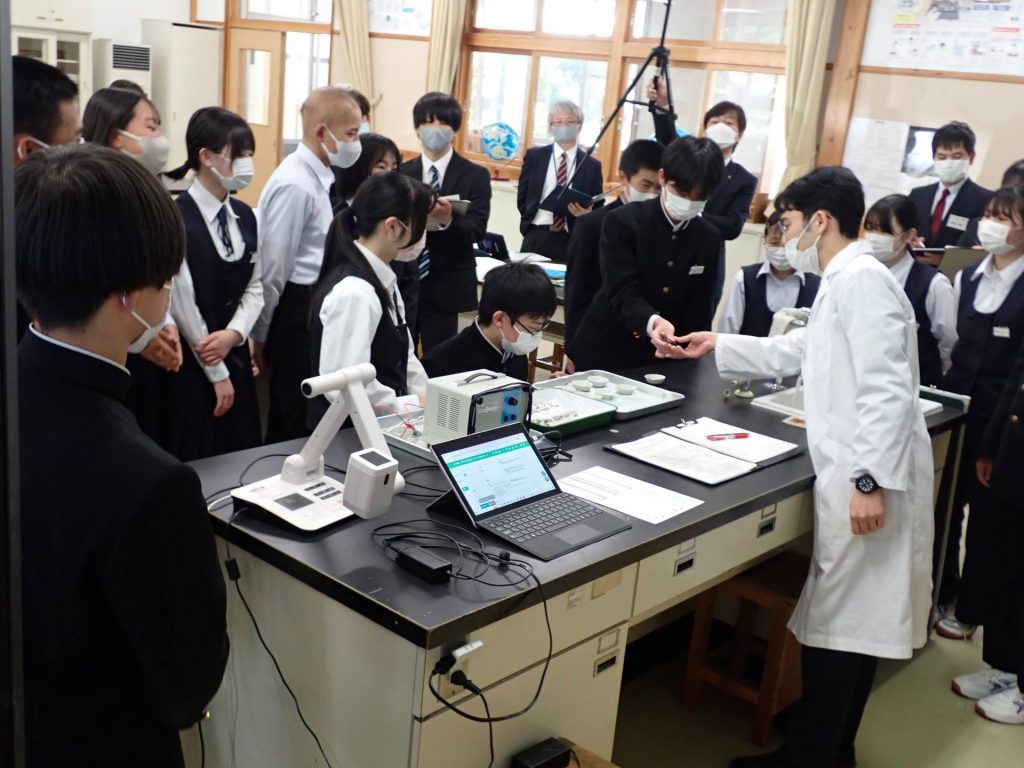

南信地区初任者研修授業力向上研修Ⅰの会場校として、本校の理科の授業を上伊那の初任(中学校と特別支援学校)の先生方に参観していただきました。授業学級は3年2組。教科は理科。授業者は教員として6年目、まさに初任者にとっては兄貴分の花村純平先生でした。単元は「化学変化とイオン」 の第2章「酸,アルカリとイオン」。

南信地区初任者研修授業力向上研修Ⅰの会場校として、本校の理科の授業を上伊那の初任(中学校と特別支援学校)の先生方に参観していただきました。授業学級は3年2組。教科は理科。授業者は教員として6年目、まさに初任者にとっては兄貴分の花村純平先生でした。単元は「化学変化とイオン」 の第2章「酸,アルカリとイオン」。授業の最初に、前時までに学習した酸性の水溶液に共通する性質を全体で復習した後、「その性質のもとなっているものの正体は何だろうか?」との問いに、「もしかしたらそれはイオンかも?」との予想を立て、「もしイオンだったらどちらかの電極に引き寄せられるはず」の仮説のもと、生徒たちは実験を通してその正体を探っていきました。

実験を始める前に、教卓の前に集まった生徒たちの目は輝き、実験器具を操る花村先生の一挙手一動を真剣に見つめる姿がありました。そして、いよいよグループになって実験開始。電圧計の両極に挟んだ青色リトマス紙に水溶液を慎重に垂らす姿、すると、朱色に染まりながらじわじわと水溶液が陰極側に広がっていく様子を観察しながら、「あっ、マイナス側に引き付けられていくからプラスのイオンじゃない!?」「でも、ちょっと広がり方が中途半端だ・・・。」「もう一回やってみたいな。」など、グループで友達と気づきや考えを率直に伝えあったり、様子を見にまわってきた花村先生に気軽に質問したりしながら、対話を通して学びを深めていくいく姿が見られました。

さらに、感心したのは、その後に行われた初任者による授業研究会。花村先生に積極的に質問する姿、そして、意見交換では、「私が見ていたAさんは〇〇とつぶやいていました。そこから先生の△△な支援が有効だったと思います。」「最初は目を輝かせて生徒たちが少しずつ静かになっていった気がしました。それは□□が原因だったかもしれません。私だったら実験の場面を始めに行ってみて、生徒たちからなぜだろうという疑問をもっと出させてから、自分たちで実験を考えさせてみたいです。」等々、具体的な授業中の生徒の姿を取り上げ、教師の発した言葉や講じた策などと絡め、そして、もし自分が授業を行うとしたら~してみたいという代案を出し合いながら、主体的に、そして意欲的に研究会に参加する初任の先生方の姿がたくさん見られました。

最後に助言者である総合教育センターの中嶋専門主事から、教師や生徒のよさとして、花村先生が授業前に何度も予備実験を繰り返して本時を検討してきたこと、個に応じた言葉がけや支援を随時行っていたこと、そして、生徒が友達同士で支え合いながら落ち着いて学習に取り組んでいたことやiPadをどんどん使いこなしていたことなどを挙げ、改めて、日ごろからの学級づくりや生徒理解、教材研究や教科の専門性を高めるための自己研修などの大切さをお話いただきました。

現行の学習指導要領で求められる「主体的、対話的で深い学び」の実現に向け、このように実際の授業を通して先生方が具体的な生徒の姿を真ん中に置き、対話を通して互いの授業観や教材観、子ども観、さらには教育観を見つめ直したり、更新したりしていくことこそ、私たち教師の研修として一番大事だと感じています。コロナ禍でこうした研究の機会も限られていましたが、ようやくまた可能になってきたことをうれしく思うとともに、このような先生方の研修の場や環境を校長としてさらに大事にしていかなければと強く思いました。

それにしても、初任の先生方、本当に期待できます!そして、今日は何よりも、花村先生、3年2組の生徒たちがまた一つ大きく成長する機会になったことをうれしく思います。

-

第1回学校運営委員会を開催しました。本年度も委員長を黒河内貴さん、コーディネーターを杉山祐樹さんにお願いしました。私からは学校の運営方針をお話させていたただきくとともに、委員の方々からは、先ほどの授業参観で楽しそうに授業を受ける生徒の姿、地域で気持ちよい会釈や挨拶をする生徒の姿、新入生が元気に登校できている姿などを教えていただきました。一方、道に広がって歩く姿があり交通事故が心配ですとの声もいただきました。学校だけでは気づけない生徒たちの姿をこうしてお伝えいただけることは本当にありがたいことです。今後の学校での指導・支援に生かして参りたいと思います。

また、意見交換の中では、「学校だけで課題を抱えずに、困っていることはぜひ地域に投げかけてください。しっかり協力していきたいです。」とうれしいご提案もいただきました。こうした地域の方々の熱い思いを、先生たちとしっかり共有するとともに、今後も地域に開かれた学校づくり、地域と学校が「ともに弱音を出し合い互いに支え合いながら協働して子どもたちの成長に寄与できるよう」取り組んで参りたいと思います。

-

今年はじめての授業参観ありがとうございました!本年度第1回目となる授業参観を開催しました。平日の午後にもかかわらずたくさんの保護者の方々、地域の方々にお越しいただきました。今回は5校時のみの授業公開でしたが、教室に入りきらないくらいの参観者、また、体育館では生徒に混じってバドミントンに汗をかく保護者の方の姿も!生徒たちは緊張していたようですが、きっとお家の方に来ていただきうれしかったと思います。 その後、校長講話、PTA総会、学年・学級PTAと続きました。

校長講話では、「生徒のレジリエンス(しなやかさ、柔軟性、復元力、再起力 等)を育むために、まわりの大人(教師、保護者等)が「まっ、いいか」の大らかさや心持ちで子どもに接していきましょう。」とのお話をさせていただきました。そして、「ささいなことでも構いません。いつでも学校にご相談ください。」とお伝えしました。今後とも、悩みを共有しながら協働して子どもの健やかな成長を期し伴走していきましょう。

- 1

- 2