-

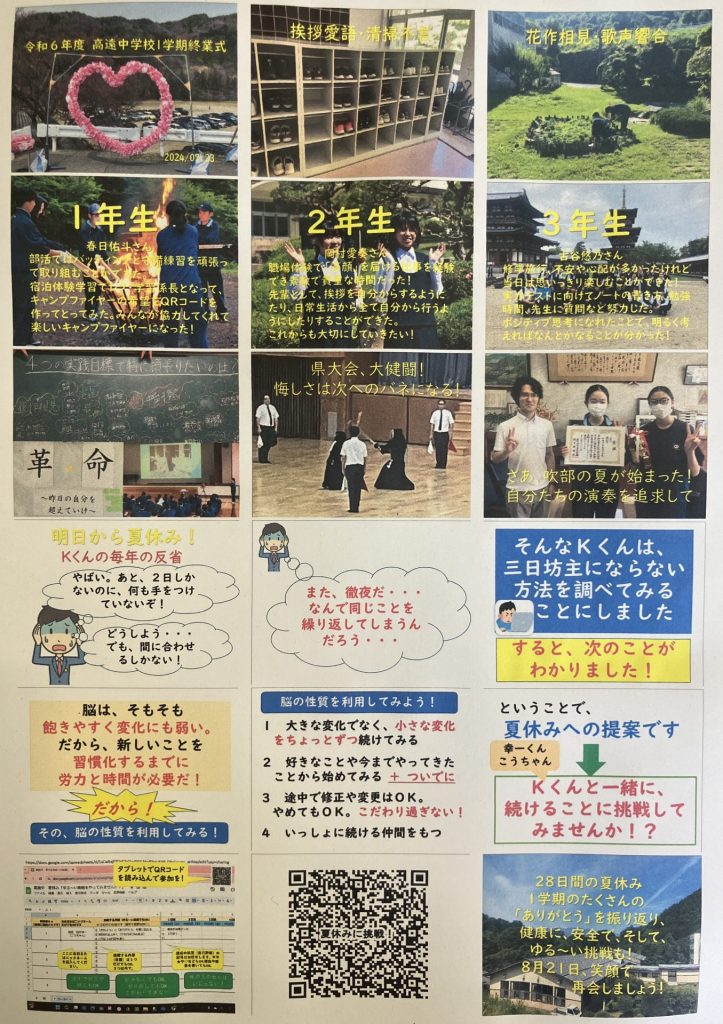

71日間の1学期が終了しました。4月、全国から訪れる方々のたくさんの笑顔や励まし、そして感謝のをいただくことができた観応期活動にはじまり、様々な学習や活動を通して、みなさんが大きく成長した1学期でした。

71日間の1学期が終了しました。4月、全国から訪れる方々のたくさんの笑顔や励まし、そして感謝のをいただくことができた観応期活動にはじまり、様々な学習や活動を通して、みなさんが大きく成長した1学期でした。今朝も、生徒玄関では、いつものように下駄箱に靴が整然と並べられ、中庭では、暑さの中一生懸命に花壇作業を行う3年生の姿がありました。そして、朝の学活でも、どの学級からも歌声が聞こえてきます。本当に全校が落ち着いた雰囲気の中、1学期が終了することを嬉しく思います!

1年生の春日佑斗さんは、部活動でバッティングと守備練習を頑張って取り組むことができたこと、宿泊体験学習でレク・学習係長となって、キャンプファイヤーの希望をQRコードを作成してみたところ、みんなが協力してくれて楽しいキャンプファイヤーになってよかったこと、そして2学期の抱負を堂々と発表しました。

2年生の岡村愛奏さんは、職場体験で「笑顔」を届ける仕事を経験でき素敵で貴重な時間だったことや、部活動で先輩となって、挨拶を自分からするようにしたり、日常生活から全て自分から行うようにしたりすることで成長ができた自分を発見し、これからも主体的に物事に取り組んでいきたいという思いをしっかりと発表しました。

3年生の古谷悠乃さんは、4月の修学旅行へ行く前は不安や心配が多かったけれど当日は思いっきり楽しむことができてよかったことや、実力テストに向けてノートの書き方、勉強の時間を工夫したり、先生に質問したりして努力することができた自分を振り返りながら、これからもポジティブ思考で「明るく考えればなんとかなる」ことを大切に頑張っていきたいという決意を伝えてくれました。

生徒会では、「革命~昨日の自分を超えていけ~」をテーマに、日常の活動を誠実に取り組むとともに、生徒会黒板では会員同士が意見交換できるコーナーを設けるなど工夫した活動が見られました。2学期の聖桜祭に向けての取組がはじまりましたね。今年はどんな聖桜祭になるか今から本当に楽しみです。

そして、部活動では、どの部活動も日々練習に励む姿が見られました。残念ながら中体連で負けてしまった仲間の代表として、先日は剣道部のみなさんが、県大会で精一杯闘ってきてくれました。少ない人数でここまで進めたことも凄いですが、最後まで諦めない姿、この経験はこれからの生活に必ず大きな力となるはずです。また、運動部のからバトンタッチし、いよいよ吹奏楽部のみなさんの夏がやってきました。先日の地区大会では見事金賞を獲得し県大会出場となりました。8月8日の大会に向けて頑張っていってください。

さて、明日からいよいよ夏休みですね。楽しみですか?今日は、私がよく知っているKくんについてお話しします。Kくんも夏休みは楽しみなのですが、いつも夏休みになると嫌な思いも出てきます。それは、毎年反省をしなければならないからです。Kくんは、いつも夏休みの終わりになると「やばい。あと、2日しか

ないのに、何も手をつけていないぞ!どうしよう、また徹夜だ。なんでいつもこうなってしまうんだろう?」と反省を繰り返しています。そんなKくんは、「今年の夏休みこそ!」ということで、三日坊主にならない方法を調べてみることにしました。そうすると、次のことが分かってきたのです。

「脳はそもそも飽きやすく変化にも弱い。だから新しいことを習慣化するまでに労力と時間が必要である」

そこで、Kくんは脳のそうした性質を次の様に利用してみることにしました。

1 大きな変化でなく小さな変化をちょっとずつ続けてみる

2 好きなことや今までやってきたことから始めてみることと、その ついでに新しいことを少し付け加えてみる3 途中で予定を修正・変更してもOK。やめてもOK。こだわり過ぎないこと

4 いっしょに続ける仲間をもつことということで、Kくんは特に4の「いっしょに続ける仲間」を探しています。あっ、言い忘れました、Kくんとは、「幸一くん(校長)」のことです。ニックネームをこうちゃんといいます。ぜひ、こうちゃんとを助けて下さい。一緒に「夏休みのゆる~い挑戦をしてくれる人」は、この二次元コードから入って、スプレッドシートに自分の続けたいことを記入して、達成できたかどうかを毎日記録してみてください。きっと、こうちゃんの励みにもなると思います。もちろん、みなさんにとっても!(担任が教室に二次元コードを貼り出す)

さあ、28日間の夏休みが始まります。1学期のたくさんの「ありがとう」や成果を振り返り、

健康に、安全で。そして、ゆる~い挑戦もしてみましょう。8月21日、笑顔でまた会いましょう! -

4月4日(木)、令和6年度入学式及び1学期始業式を挙行しました。前日からの雨が心配でしたが朝には収まり、雲の隙間から陽射しが差し込み青空も見えてきました。そんな穏やかな日に、ぴかぴかの制服とカバンを背負った新入生が保護者の皆さんとやや緊張しながらも元気に登校してきました。それぞれ2年生・3年生に進級した在校生を併せて114名、教職員32名、合わせて146名で新たな高遠中の出発の日となりました。以下、校長の式辞を掲載します。

4月4日(木)、令和6年度入学式及び1学期始業式を挙行しました。前日からの雨が心配でしたが朝には収まり、雲の隙間から陽射しが差し込み青空も見えてきました。そんな穏やかな日に、ぴかぴかの制服とカバンを背負った新入生が保護者の皆さんとやや緊張しながらも元気に登校してきました。それぞれ2年生・3年生に進級した在校生を併せて114名、教職員32名、合わせて146名で新たな高遠中の出発の日となりました。以下、校長の式辞を掲載します。式 辞

昨日からの雨も上がり、春の優しい陽射しが差し込んできました。このよき日に、多くのご来賓の皆様、新入生保護者の皆様のご列席を賜り、ここに令和6年度伊那市立高遠中学校の入学式を挙行できますことは、新入生はもとより本校教職員、在校生にとりましても大きな喜びです。

39名の新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。みなさんは、この入学式を節目に、いよいよ高遠中学校の生徒としての第一歩を踏み出します。小学校の6年間で学んできたことをもとに、心あらたに、充実した中学校生活を送ることを願っています。また、在校生である新3年生36名、新2年生39名のみなさん、ご進級おめでとうございます。新入生が加わり全校114名で心と力を合わせ、先生方、地域のみなさん、保護者のみなさんのお支えやご協力をいただきながら 高遠中学校の新たな歴史を創っていきましょう。

入学式と新年度のスタートにあたり、東井義雄さんがつくった「こころのスイッチ」という詩を紹介します。

「こころのスイッチ」 東井義雄

人間の目は ふしぎな目

見ようという心がなかったら 見ていても 見えない

人間の耳はふしぎな耳 聞こうという心がなかったら 聞いていても 聞こえない

頭も そうだ はじめから よい頭 わるい頭の区別が あるのでは ないようだ

「よし、やるぞ!」と 心のスイッチが入ると

頭も 素晴らしい はたらきを しはじめる

心のスイッチが 人間を つまらなくもし すばらしくも していく

電灯のスイッチが 家の中を明るくし 暗くもするようにみなさんの誰にでも「心のスイッチ」があります。いつも「よし、やるぞ!」というスイッチを押せる人もいれば、なかなか押せない人もいるかもしれません。もしかしたら、誰かにスイッチを押してもらって、やっと「やる気」が出る人もいるかもしれませんね。 私も時々そうです。

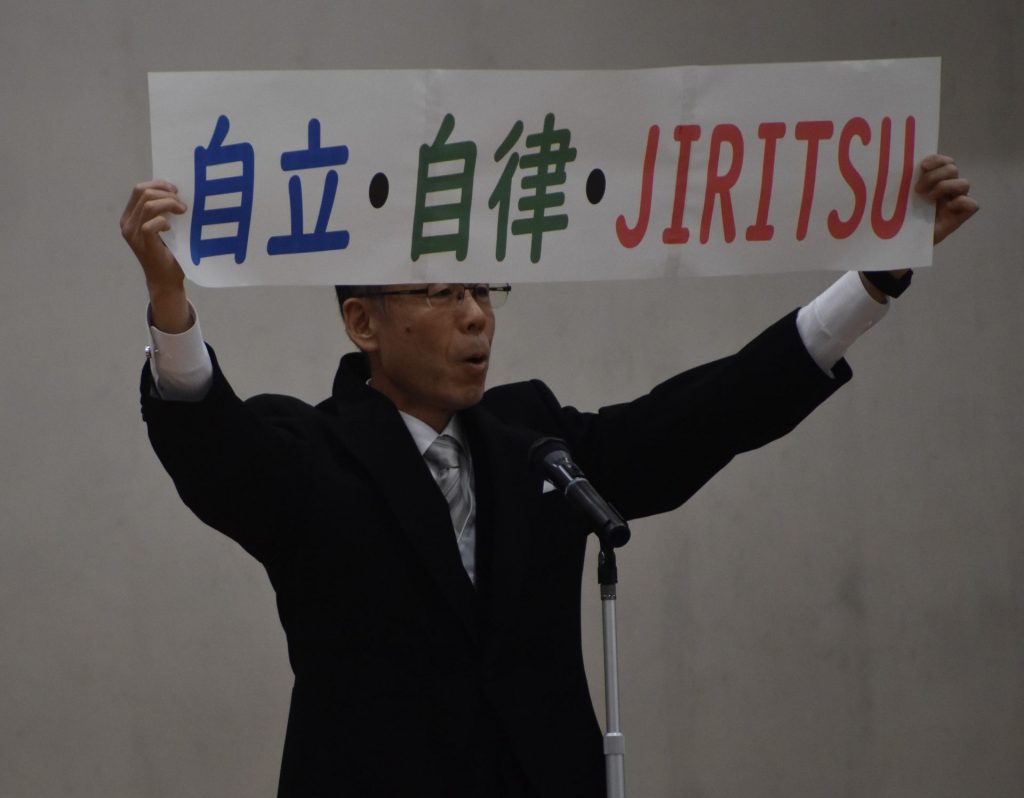

さて、「じりつ」という言葉を 2つ思い浮かべられますか?1つは「自分で立つ」と書く自立です。これは、人に頼らず、自分で物事を行うことができることです。例えば、朝、誰にも言われずに早起きすることができることです。 もう1つの「じりつ」は、自分を律すると書く「自律」です。この自律は、人に頼るのか、頼らないのかも 自分で決めて、そして、決めたことを実際に実行してみる という意味です。例えば、朝、なかなか起きられないので、お家の人に 丁寧にお願いして、6時に起きるのを 手伝ってもらうことです。「あれっ?」と思った人もいるかもしれません。助けてもらうことも「じりつ」なのです。なぜなら、自分が「6時に起きる」ために必要なことを考え、そのためにはお家の方の協力をお願いしていくという判断をし、実際にきちんとお願いをして、最後には、お家の人の力を借りながらも自分で起きようとしているからです。仕方なく起こされているのとではだいぶ違いますよね。

実は、「じりつ」にはもう一つの「じりつ」があります。この「JIRITSU」です。なんだ!?と思った人もいるかもしれませんね。これは、私がローマ字で作った言葉なので辞書に載ってはいません。この意味は、仲のいい人や気が合う人、考えや興味や趣味が合う人だけではなく、自分と違う性格や考え、立場や年齢、性別や国籍などの違いを乗り超えて、幅広く、いろいろな人たちとともに 物事を考え合ったり、行動したり、協力して創り上げたりすることができる「JIRITSU」です。または、そうした違いなどを理解し、尊重し合うことができる「JIRITSU」なのです。

実は、「じりつ」にはもう一つの「じりつ」があります。この「JIRITSU」です。なんだ!?と思った人もいるかもしれませんね。これは、私がローマ字で作った言葉なので辞書に載ってはいません。この意味は、仲のいい人や気が合う人、考えや興味や趣味が合う人だけではなく、自分と違う性格や考え、立場や年齢、性別や国籍などの違いを乗り超えて、幅広く、いろいろな人たちとともに 物事を考え合ったり、行動したり、協力して創り上げたりすることができる「JIRITSU」です。または、そうした違いなどを理解し、尊重し合うことができる「JIRITSU」なのです。

みなさんには、この高遠中での生活を通して、この3つの「じりつ」の力を身につけていってほしいと思います。そのためには、みなさんの それぞれがもっている、「心のスイッチ」を 勇気を出して入れてみませんか? そして、「心のスイッチ」を 勇気を出して入れようとしている仲間や友達を、励ましたり 応援したりできる「じりつ」した皆さんであることを期待しています。最後になりましたが、保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。本校職員一同、お子様が、心身ともに健やかで たくましく 成長するよう、精一杯取り組んで参ります。どうか 皆様方の、ご理解とご協力、ご支援を賜りますよう お願い申し上げます。本日は誠におめでとうございました。そして、みんなで「じりつ」に向かって成長できる 令和6年度にしていきましょう。 令和6年4月4日 伊那市立高遠中学校 校長 田中 幸一

-

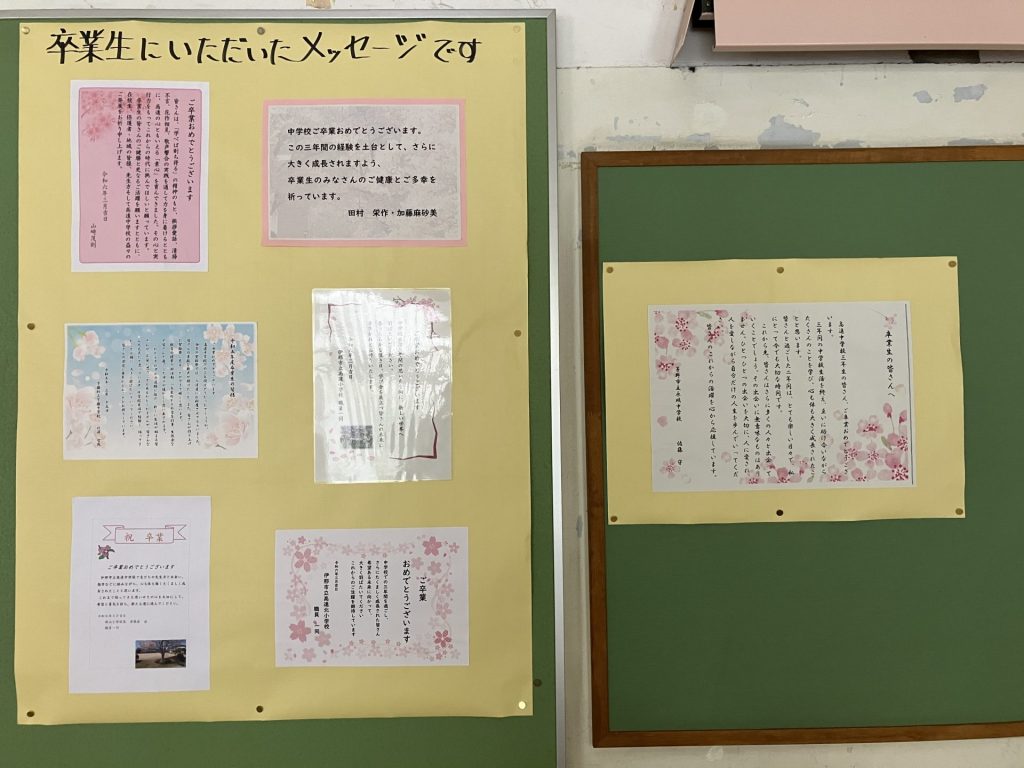

本年度「学校だより」第10号(最終号)を掲載しました。一年間ありがとうございました。学校だより No10 3月18日

-

ICT伊那ケーブルテレビにて卒業式の模様が放送されいています。放送はあと3回予定されています。ぜひご視聴ください。

ICT伊那ケーブルテレビにて卒業式の模様が放送されいています。放送はあと3回予定されています。ぜひご視聴ください。【放送日程】

3月20日(水)14:00~

3月22日(金)14:45~

3月28日(木)21:30~

-

式 辞

先週の名残り雪の跡もほとんど消え、聞こえてくる小鳥のさえずりや、桜の蕾の膨らみに、確かな春の訪れを感じます。

このよき日に、多くのご来賓の皆様のご臨席を賜るとともに、卒業生保護者の皆様にご列席いただき、ここに令和五年度 伊那市立高遠中学校の卒業証書授与式を挙行できますことを心から感謝し厚く御礼申し上げます。

四十一名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今、こうしてこの時を迎えると、今までの「当たり前が幸せだった」と感じているのではないでしょうか。

先ほど、一人ひとりに手渡した卒業証書は、中学校三ケ年の 教育課程と、義務教育九カ年を立派に終えた証です。皆さんのこれまでの努力とともに、いつも皆さんを見守り、寄り添い、お支えくださった ご家族や地域の皆様のお陰であることを忘れないでください。

さて、皆さんは「ヒーロー」とはどんな人のことだと思いますか?

フランスの作家ロマン・ロランは、「ヒーローとは、自分のできることをする人。一方、凡人は、自分にできることをしないで、できもしないことばかりを望む人である。」と述べています。

一月二日に日航機が、海上保安庁の飛行機と滑走路上で衝突し、尊い五名の命が失われました。

その中で、 『日航機の乗客乗員379名が全員脱出できたことは「奇跡」だった』と世界中が報じました。

しかし、日航機の元同僚はその後のインタビューで、「あれは奇跡ではなく積み重ねの結果です。ふだんずっと訓練してきたことが生かせたんです。」と答えています。

炎による熱と煙が 機内に広がる中、客室乗務員たちは繰り返し大声で「冷静になるよう」呼びかけ、脱出可能な非常口を手探りで素早く見つけ、機長の指示を待たずに自身の判断で、乗客全員を避難させました。日ごろから、あらゆる状況を想定し繰り返し厳しい訓練を積んできたことが、この事故の中でも発揮されたのです。まさに、客室乗務員たちは「自分のできることをした」ヒーローだったと言えます。

しかし、ヒーローは、この客室常務員だけではありませんでした。自分の命の危険が迫る中でも、乗客全員の避難を見届けるまで機体を離れなかった機長たち、最悪の事態に備えて、立場や役割を超えて連携し対応した空港のスタッフや消防士たち、そして、客室乗務員の指示に従い、落ち着いて整然と避難した乗客たちもヒーローだったと言えるでしょう。

そう考えると、卒業生の皆さんも全員がヒーローです。なぜなら、中学校生活の中で「自分のできることをしっかりとしてきた」からです。

「飛躍~我らの翼で 我らの道を~」を生徒会スローガンに、皆さんは全校の先頭に立つというよりはむしろ、全校の声や姿が表に出るように、時には影となって活動に取り組んできました。

聖桜祭では「夢ボックス」に寄せられた会員の声を取り上げ、手作りの全校レク実現へと結びつけました。体育祭での一,二年生を精一杯応援する姿、大玉を運ぶシートが不平等でも、それを許し合い、勝っても負けても仲間同士たたえ合う姿に表れた、皆さんの温かさや優しさは、まさにヒーローそのものでした。

また、ヒーローはなかなか見えないところにもいました。図書館や給食、放送、花壇づくりなど、当番活動や係活動を誠実に行う姿、身なりを整え、床に膝をつけ清掃不言に励む姿、悩んだり休みがちな友達にそっと寄り添い声をかける姿、地域では、横断歩道で止まってくださった車に一礼する姿など、挙げればきりがありません。そして、その集大成が、先日あった惜別の会での皆さんの姿や振る舞いでした。一、二年生の発表を笑顔で真剣に聞き、大きな拍手で感謝を伝えたり、思いを込め、全力を出しきることの素晴らしさや美しさを、歌う姿で示してくれたヒーロー達の姿を、ここにいる後輩たちが必ず受け継いでいってくれるでしょう。

だから、卒業生の皆さん、「ヒーローであり続けて」ください!

これからの世の中はますます、答えのない問いばかりが、皆さんを待ち受けていることでしょう。そんな時には、この中学三年間で仲間とともに学び成長したたくさんの体験と経験を力に、あなただけの「正解」を探し続けていってください。そんなヒーロー達の姿を期待しています。

保護者の皆様、本日はお子様のご卒業、誠におめでとうございます。立派に成長されたお子様を前に、皆様の喜びもひとしおのことと存じます。お子様の、ますますのご健勝、そしてご活躍をお祈りするとともに、これまで私どもにお寄せいただきました、温かなご理解とご支援に、深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

結びに、卒業生をお支えいただきました全ての皆様に感謝を申し上げ、卒業生の皆さんの、前途洋々たる未来と、これからの人生に幸多からんことをお祈りし、私の式辞といたします。

令和六年三月十八日

伊那市立高遠中学校校長 田中 幸一

-

-

本年度「学校だより」第9号を掲載しました。学校だより No9 3月4日

-

本年度「学校だより」第8号を掲載しました。学校だより No8 12月22日

-

本年度「学校だより」第7号を掲載しました。 学校だより No7 12月4日

-

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。

秋晴れの中、本年度4回目(内1回は不審者対応訓練)の避難訓練を実施しました。今回は実施時刻を生徒に知らせず、2時間目の授業中、午前10時の全国Jアラート・緊急地震速報伝達訓練に併せたものでした。地震発生の放送や避難放送にも生徒たちは慌てることなく整然と真剣に避難する姿があり本当に感心しました。○校長の講評はこちら⇒ R5 避難訓練④校長講評11/2