-

本年度「学校だより」第9号を掲載しました。学校だより No9 3月4日

-

本校では今週1月15日(月)から能登半島地震災害義援金の募金活動を行っています。三学期始業式の私の話の中で、「私たちにできることは?」と呼びかけたところ、さっそく先生方や生徒会長、PTA会長さんが募金活動に賛同してくださり三者合同での活動となりました。

本校では今週1月15日(月)から能登半島地震災害義援金の募金活動を行っています。三学期始業式の私の話の中で、「私たちにできることは?」と呼びかけたところ、さっそく先生方や生徒会長、PTA会長さんが募金活動に賛同してくださり三者合同での活動となりました。開始1日目から、事務室前に設置された募金箱にはたくさんの義援金が集まりました。生徒の中には、自分の財布から大事そうにお小遣いを取り出して募金箱に入れる姿もありました。きっと、この震災の状況をみて「何かしなければ」と心に感じた思いを行動にあらわしてくれたのだと思います。

募金は2月8日(木)の授業参観日まで行っています。地域のみなさまのご協力をお願いします!

-

「生徒の皆さんの学校生活にぜひ役立ててください!」と高遠町長藤弥勒にお住まいの横田雅志様からご寄付を頂戴し、立派な電子ピアノを2台購入させていただきました。実は横田様のお父様である横田稚様が生前本校にお勤めされていた経緯もあり、その本人のご意志により今回の寄付となったそうです。

「生徒の皆さんの学校生活にぜひ役立ててください!」と高遠町長藤弥勒にお住まいの横田雅志様からご寄付を頂戴し、立派な電子ピアノを2台購入させていただきました。実は横田様のお父様である横田稚様が生前本校にお勤めされていた経緯もあり、その本人のご意志により今回の寄付となったそうです。生徒会長の原さんは、「いただいた電子ピアノをこれからの学習でしっかりと使わせていただきます。本当にありがとうございました。」とお礼を伝えました。昨年末にも、昭和50年度本校卒業生(代表幹事 柳澤秀一様)の皆様からご寄付を頂戴したところです。このように、高遠中学校の教育活動や生徒たちを温かく見守り支えてくださっている方々の思いやお支え、そして期待をしっかりと感じ、全校生徒、教職員でまた学校生活、教育活動に励んでいこうと思います。

-

本年度「学校だより」第8号を掲載しました。学校だより No8 12月22日

-

一昨日、OECDが2022年に実施した学習到達度調査(PISA)の結果を公表した。調査対象者は世界の15歳69万人であった。その中で、「日本は読解力で3位となり過去最低の15位だった前回18年調査から回復した」と大きく報道された。文科省は「コロナ禍での休校期間が他国より短く学習機会を確保できたことも寄与した」と見解を述べたが、それだけだろうか?また、そんな順位の上下だけに一喜一憂するのでは大切な本質(子どもたちにどんな力を付けるのか、どんな子どもを育むのか)を見失ってしまう危惧を感じる。子どもたちが、本や資料、そして教科書を進んで「読んでみたい」と思える支援や環境づくりを、学校現場や地域で地道に取り組んでいることにもっと目を向けてほしいと願う。

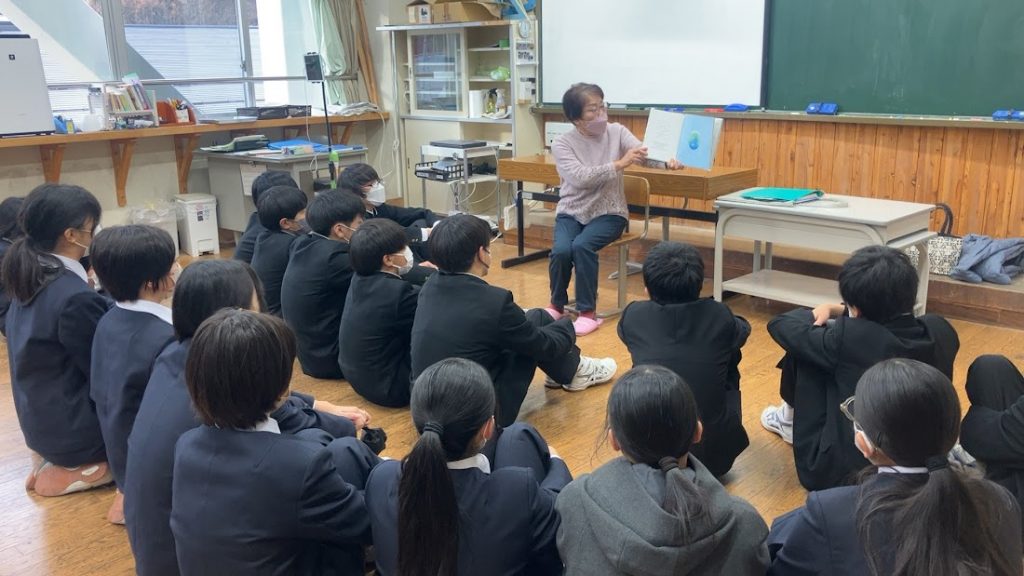

さて、本校では、図書館教育がその大きな力となっている。昨日は、朝読書の時間、5名の読み聞かせボランティアさんが各教室に入り15分間の読み聞かせをしてくださった。絵本の内容は様々で、創作、民話、詩、学校、戦争など、各ボランティアさんが聞き手である生徒たちへの思いをもって選書されたものであった。中にはエピソードを交えて生徒たちに熱く自分の考えを語るボランティアさんもいらっしゃった。生徒たちの真剣に聞く姿が印象的だった。

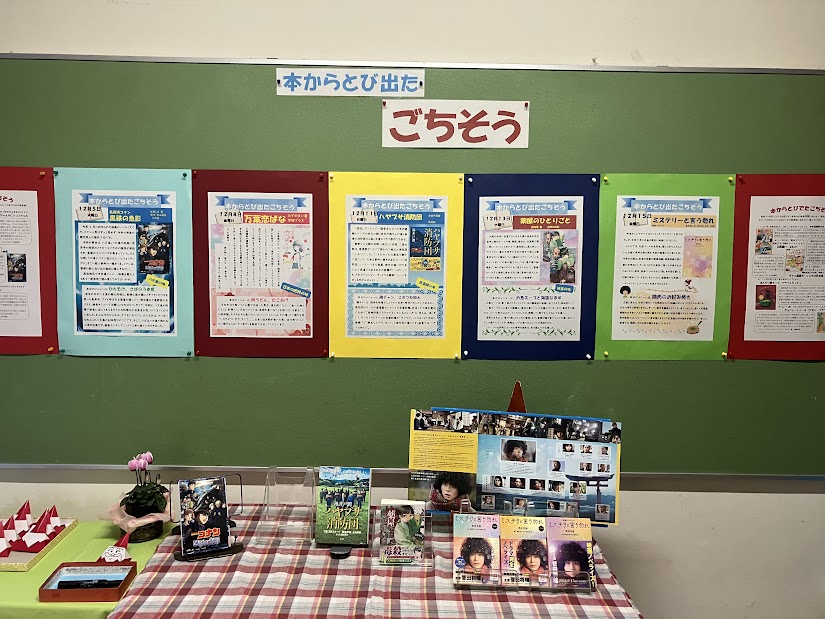

また、週3日あるふだんの朝読書の時間では、必ず1クラスは図書館に行きその時間を過ごしている。そして、時間の最後には司書の伊藤あや先生からの本の紹介タイムがある。今日は、現在行っている図書委員会と給食センターとのコラボ企画である「本からとび出たごちそう」で、本日の給食献立となっている「肉うどん、たこあげ」が登場する作品『万葉恋ばな』(みずのまい著 学研プラス)を1年1組の生徒に紹介していた。

さらに、図書館前や廊下の一角は、そうした企画の展示や紹介コーナーで彩られている。生徒たちが自然とそれらのディスプレイの前で笑顔で会話をしている姿をよく見かける。人が望ましい行動をとれるようそっと後押しするアプローチのことを行動経済学ではナッジ(nudge)というそうだ。nudgeは英語で「ひじで小突く」「そっと押して動かす」の意味である。本校での図書館をはじめとするこうした取組は、おそらく生徒の本を主体的に読もうとする行動をそっと後押し(ナッジ)してくれているはずである。そして、こうした地道な取組こそ真の「読解力」を高めていくことにつながるはずである。

-

第一部10:40~3年合唱「信じる」、全校合唱「仰望」。

第一部10:40~3年合唱「信じる」、全校合唱「仰望」。第二部14:40~芸大オケとのコラボ「大地讃頌」。期待していてください!

-

本年度「学校だより」第6号を掲載しました。 学校だより No6

-

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。定植活動の後、職員の間では「近くに水道がないけど水やりはどうしたらいいか?」「貯水タンクみたいのがないだろうか?」「地域でお借りできるかもしれない」との話題が起こった。なんと、その声を聞いていた杉山コーディネーターは、すぐにスマホで町の商工観光課の方に連絡を取り、お借りできる算段をとってくださった。そして、30分もしないうちに、軽トラに乗せられた300リットルの貯水タンクが学校に届いたのである。感謝とともに、地域の方々の力の凄さとありがたさ、そして生徒たちへの、学校への熱い思いを強く感じた出来事だった。

子どもたちを真ん中に、地域の方、教師が協働しながら、大きな夢がはじまった。

-

3年ぶりに地域に出ての写生会でした。1年生は校舎周辺、2年生は校舎内、そして3年生は高遠文化センターを起点に高遠町内を写生エリアとして自分のお気に入りの場所に行って、半日をかけて対象と向き合いました。指導者として、応援隊の酒井照明さん、伊藤久志さん、そして、高遠高校芸術コース(美術専攻)の2・3年生にご協力いただきました。

中庭から南校舎を背景に池や植物を描く1年生。体育館ではフロアーに伏せて床に置いたバレーボールの目線でデッサンに励む2年生。商店街通りの「やますそ」前の歩道に座り町並みをじっくりと描く3年生。友達と楽しそうに途中途中の絵を見せ合いながら取り組む生徒もいれば、ひとりになって対象や風景にじっくりと向き合う生徒も。それぞれがそれぞれのやり方で取り組んでいました。

何よりも凄かったのは高遠高校の生徒のみなさん。3年生のAさんが葉の塗り方に困っている姿を見て、「水彩画というくらいだから、水をたっぷり過ぎるくらいつけて描いてみようよ。まず、こっちに色を塗ってみて。」と自分のスケッチブックを差し出してAさんに試し塗りをさせました。分かりやすく的確な助言もさることながら、なんて優しく頼もしい先輩でしょうか!そんな高校生の姿に触れ、Aさんはさらに自分の作品に向かっていきました。

応援隊の伊藤さんはご自身が製作中の作品を持参され、実際に描きながら生徒に筆の動かし方や描き方を師範してくださっていました。また、昇降口前の石段下では、応援隊の酒井さんが1年生たちにミニ講義をしてくださっていました。持参した模範作品を見せながら、「こんな色の付け方もあるよ。同じリンゴでもただの赤色じゃないよね。これだけ違った色や描き方があっておもしろいですね。みなさんの絵はまだ始まったばかり。これからどのように塗っていくかが大事で、これからが勝負ですよ。」と熱を込めて優しくお話いただきました。

地域の方々に支えられ、半日かけて行った写生会は本校が大切にしている「実学」の時間そのものでした。美術の小林先生に聞くと、これから各学年2時間の授業の中で作品を仕上げていく予定のようです。どんな作品になっていくでしょうか?楽しみにしていてください!

-

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

来月予定の職場体験に向け、事前学習に励む2年生。最近は、受験や就職のエントリーやアポイントメントも該当のホームページに必要事項を入力してメールでやりとりするのが一般的になっている。だからこそ、こうして電話や対面で実際に相手と肉声でやりとり(対話)することで得られることははるかに大きいと思う。そのことを今日の2年生の姿から強く感じた。キャリア教育はまさに活きる学力を身に付ける絶好の機会である。