-

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。定植活動の後、職員の間では「近くに水道がないけど水やりはどうしたらいいか?」「貯水タンクみたいのがないだろうか?」「地域でお借りできるかもしれない」との話題が起こった。なんと、その声を聞いていた杉山コーディネーターは、すぐにスマホで町の商工観光課の方に連絡を取り、お借りできる算段をとってくださった。そして、30分もしないうちに、軽トラに乗せられた300リットルの貯水タンクが学校に届いたのである。感謝とともに、地域の方々の力の凄さとありがたさ、そして生徒たちへの、学校への熱い思いを強く感じた出来事だった。

子どもたちを真ん中に、地域の方、教師が協働しながら、大きな夢がはじまった。

-

2日間の1年宿泊体験学習の引率を終えて学校に戻ってきた先生方。校長室で短時間、報告会を兼ねた反省会が行われた。7名の先生方が一人ひとり生徒たちの様子を次々に語っていく。「キャンプファイアーであれだけみんなで盛り上がれる生徒たちは凄いと思った」「教師が指示をそれほど出さなくても自分たちで栞を見たり声を掛け合ってどんどん動いていて凄いなと思った」「自分のことだけでなくまわりのこともよく見て、考えて行動している生徒が多かった」「野外炊飯では手際がよすぎて予定よりだいぶ早く夕食が出来上がってしまった(よい意味で)」「あれだけやれる生徒たちだから、指導員の方にはもっと手を出さずに見守ってもらえるようにお願いしておけばよかった」「〇〇くんは他の子もうまく巻き込んで活動をすすめていた」「学校ではあまり気づかなかった◎◎さんのよさを知ることができた」「これからは教師が与えすぎずにもっともっと生徒たちに考えさせたり企画させたりしていってもいい」等々。

2日間の1年宿泊体験学習の引率を終えて学校に戻ってきた先生方。校長室で短時間、報告会を兼ねた反省会が行われた。7名の先生方が一人ひとり生徒たちの様子を次々に語っていく。「キャンプファイアーであれだけみんなで盛り上がれる生徒たちは凄いと思った」「教師が指示をそれほど出さなくても自分たちで栞を見たり声を掛け合ってどんどん動いていて凄いなと思った」「自分のことだけでなくまわりのこともよく見て、考えて行動している生徒が多かった」「野外炊飯では手際がよすぎて予定よりだいぶ早く夕食が出来上がってしまった(よい意味で)」「あれだけやれる生徒たちだから、指導員の方にはもっと手を出さずに見守ってもらえるようにお願いしておけばよかった」「〇〇くんは他の子もうまく巻き込んで活動をすすめていた」「学校ではあまり気づかなかった◎◎さんのよさを知ることができた」「これからは教師が与えすぎずにもっともっと生徒たちに考えさせたり企画させたりしていってもいい」等々。先生方は疲れているにもかかわらず、2日間で見えた、そして気づいた、生徒たちの姿を伝え合った。最後に、「この生徒たちの凄い力をさらにどのように伸ばしていくか、育てていくか、あらためて生徒たちから宿題をもらいました。この生徒たちとともに私たちも成長していきましょう」と学年主任が締めくくった。行事を通して学ぶことは大きい。生徒も先生たちも!

-

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

来月予定の職場体験に向け、事前学習に励む2年生。最近は、受験や就職のエントリーやアポイントメントも該当のホームページに必要事項を入力してメールでやりとりするのが一般的になっている。だからこそ、こうして電話や対面で実際に相手と肉声でやりとり(対話)することで得られることははるかに大きいと思う。そのことを今日の2年生の姿から強く感じた。キャリア教育はまさに活きる学力を身に付ける絶好の機会である。 -

中部教職員総会と同学年会・同教科会が、生徒の下校を早め15時から行われた。特に本校は、小規模校であるため、同教科の先生が多くても2人、そして多くの教科は1人だけである。だから、教師は1人で3学年全学級の授業をもち、全ての定期テスト等を作成し、そして通知表を書くなど孤軍奮闘している。もちろん、メリットもある。より多くの生徒たちを知ることができたり、授業進度も教師の裁量度が高くなるために、内容や展開を創意工夫したりできる。しかし、場合によってはひとりよがりの授業になりがちになったり、同じ教科の教師間の刺激が少なくなることから、教師同士が切磋琢磨し合い互いの専門性を高めていくことができにくくなったりなどの課題もある。だから、本校と同様の小規模校である長谷中の先生方とともに、このような機会に膝を交えてじっくりと教科指導について情報交換したり教材研究をともにしたりすることの意義は大きい。

中部教職員総会と同学年会・同教科会が、生徒の下校を早め15時から行われた。特に本校は、小規模校であるため、同教科の先生が多くても2人、そして多くの教科は1人だけである。だから、教師は1人で3学年全学級の授業をもち、全ての定期テスト等を作成し、そして通知表を書くなど孤軍奮闘している。もちろん、メリットもある。より多くの生徒たちを知ることができたり、授業進度も教師の裁量度が高くなるために、内容や展開を創意工夫したりできる。しかし、場合によってはひとりよがりの授業になりがちになったり、同じ教科の教師間の刺激が少なくなることから、教師同士が切磋琢磨し合い互いの専門性を高めていくことができにくくなったりなどの課題もある。だから、本校と同様の小規模校である長谷中の先生方とともに、このような機会に膝を交えてじっくりと教科指導について情報交換したり教材研究をともにしたりすることの意義は大きい。実際に、いくつかの教科会の様子を見させていただいた。ある教科会では、教科書を開き合い「この単元の指導では・・・のように進めてみたけど・・・」と好事例やうまくいかなかった事例を出し合いながら改善策やアイデアを考え合う姿や、「これって、もしかしたら教材が前のものかもしれませんよ。確認してみましょうよ。」などと、少しショッキングな、しかし、他の視点が入らないと気づけなかったことなどを熱く語り合っていた。まさに、「井の中の蛙」から抜け出せるチャンスがこの同教科会・同学年会だと感じ、そして、何よりも「先生方は、子供たちのためによりよくなろうとしている」ことをうれしく思った。このような先生方が研修し合う時間は、子どもたちと触れ合う時間とともに、しっかりと確保していかなければならない。また、明日から、子どもたちの笑顔のために、子どもたちの前に自信をもって立つために。

-

5/1 タケノコのようにすくすくと大きく育ってほしい!」

昨年度までの2年間、給食のない職場で勤務していた私にとって、給食の時間は本当にありがたい。とは言っても校長には、全校生徒がいただく前に、提供される食品が安全で適切なものであるかを確認する検食という仕事がある。(出張などのときは教頭先生や他の先生にお願いすることになるが)それでも、とても楽しみな時間である。特に今日は「こどもの日の特別メニュー」。主菜はカリッと焼かれた「こんがり肉(鶏肉)」、副菜は生姜がほのかに香る「こぎつね和え」、汁物は野菜たっぷりの「すまし汁」、そして大きな「ちまき」まで付いていた。そして、主食は待望の「たけのこご飯」。旬の新たけのこがザクザクと入ってシャキシャキのさやえんどうとの歯ごたえと食感がなんとも心地よく香りがいい!食レポ風になってしまったが、本当に感動し、すぐに検食結果とともに給食センターへ食後の感想を伝えに向かった。

昨年度までの2年間、給食のない職場で勤務していた私にとって、給食の時間は本当にありがたい。とは言っても校長には、全校生徒がいただく前に、提供される食品が安全で適切なものであるかを確認する検食という仕事がある。(出張などのときは教頭先生や他の先生にお願いすることになるが)それでも、とても楽しみな時間である。特に今日は「こどもの日の特別メニュー」。主菜はカリッと焼かれた「こんがり肉(鶏肉)」、副菜は生姜がほのかに香る「こぎつね和え」、汁物は野菜たっぷりの「すまし汁」、そして大きな「ちまき」まで付いていた。そして、主食は待望の「たけのこご飯」。旬の新たけのこがザクザクと入ってシャキシャキのさやえんどうとの歯ごたえと食感がなんとも心地よく香りがいい!食レポ風になってしまったが、本当に感動し、すぐに検食結果とともに給食センターへ食後の感想を伝えに向かった。

忙しそうに働いている給食技師の先生方を代表してY先生が応対してくださった。「今日一番手間のかかったのがタケノコご飯です。大きな新タケノコをほどよいサイズに切るのが大変でした。すばらしいタケノコが手に入ったので、一度茹でた後、みんなで丁寧に切り分けました。一生懸命作った分、美味しいと言ってもらえてよかったです!」とうれしそうに、そしていつものように元気いっぱいに笑顔でお話くださった。料理には作り手の心が表れるよく言われる。だから、本校の給食が美味しいのは当然だ。給食センターの先生方の熱い思いは生徒たちに(もちろん職員にも)確実に伝わっている。いつも美味しい給食をありがとうございます。 -

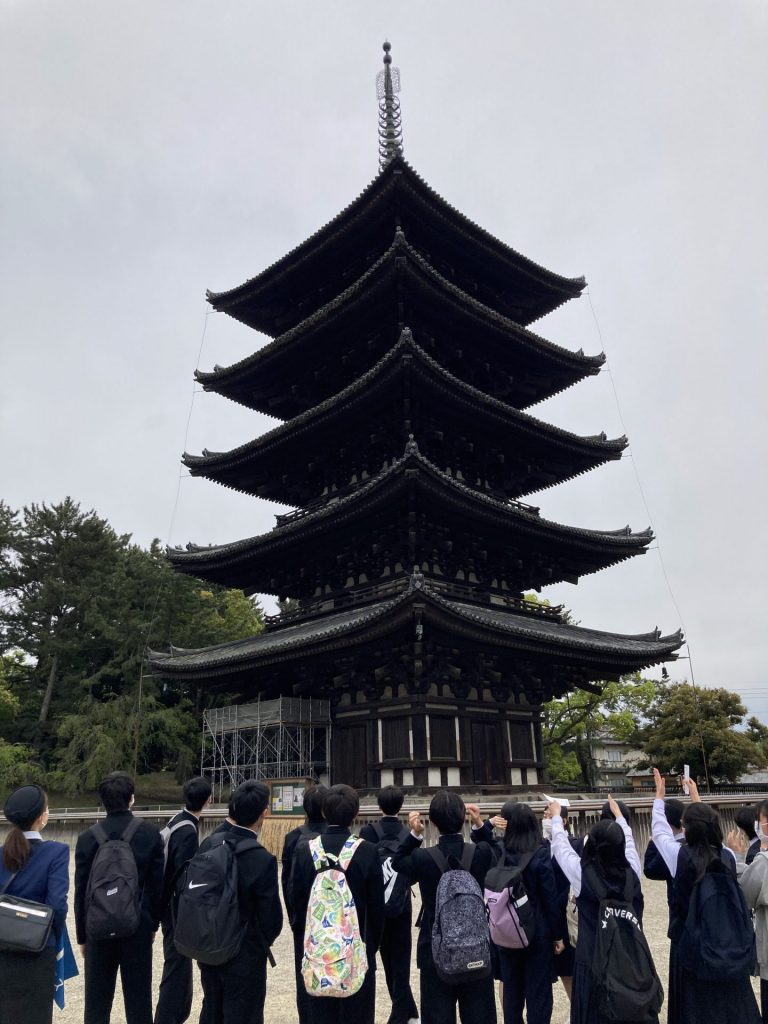

4/26 修学旅行3日目、クラス別見学地にて、整然とそろった○○

4/26 修学旅行3日目、クラス別見学地にて、整然とそろった○○雨の中の三十三間堂だった。バスから降りて傘をさして少し歩き、傘をたたんで入館した。下足を下足棚に入れてから班単位で見学をはじめた。すべての班が動き出した後、私も後を追いかけながら見学に行こうとしたとき、ガイドさんが「校長先生、凄いですよ!」と下足箱のところから私を呼んでくださった。下足棚には、整然と揃えられた生徒の靴が凜として並んでいた。一足の乱れもなく。ガイドさんが、「いくつもの学校を見てきているけど、何も言われずに自然にこうしたことができるなんて凄いことです。褒めてあげてください。」と。

その後、訪れた東寺の金堂入り口の前では、生徒たちが一人ひとり傘を整然と折りたたんで立てかけていった。冷たい雨の中だったが、心が本当にとても温かくなった。

その後、訪れた東寺の金堂入り口の前では、生徒たちが一人ひとり傘を整然と折りたたんで立てかけていった。冷たい雨の中だったが、心が本当にとても温かくなった。 -

4/24 修学旅行1日目の朝、バス内での様子から

4/24 修学旅行1日目の朝、バス内での様子から

3年生の修学旅行に一緒に行かせていただいた。(3日間の様子については次回「学校だより」に掲載予定)これまでお世話になった学校で何度も修学旅行に行く機会があったが、今回は朝のバス内から生徒の様子が違っていた。

まだ出発したばかりの朝6時台だというのに、生徒たちが「朝の会やっていいですか?」と急かしてきた。すぐにガイドさんがそれに応じてくくださり、生徒にマイクのバトンが渡された。係の生徒がどんどん進行していく。それに応じてまわりの生徒たちが、拍手や相づち、気持ちのよい返事で反応していく。「そうか、この3年生たちは、今回の修学旅行を4年間ずっと楽しみにしていたんだ!」新型コロナ感染症の拡大に伴い、たくさんの学校行事が中止または変更となった。その一番の当事者だった3年生。小学校の修学旅行も中止となり、それからようやく叶った宿泊行事であった。

早朝から本当にうれしそうに大騒ぎ!?する3年生たちの姿に朝から感動するとともに、これまでの大人がしてきた対応が本当によかったのかを省みて複雑な気持ちになった。やはり行事は子どもたちの成長にとって欠かせないものである。 -

4/18

4/18

保健室を訪ねると気になる子のひとりAさんが保健室のベットで寝ていた。養護教諭いわく、「昨夜、今日の登校のことを考えるとなかなか寝れなかったようです。それだけ学校に来ようと考えてくれていたなんてうれしいです。」と。その後、職員室で担任からも同じ言葉が。教師にとって「困った生徒」としてその子を見るか、それとも「困っている生徒」として見るかでは、その子の理解とその後の指導支援が全く違ってくる。養護教諭も担任も、Aさんを「困っている生徒」ととらえ、子ども目線で生徒理解をすすめようとしてくれている。と同時に、私自身の生徒や職員への見方がいつもそうであるかを自戒するとともに、そうした先生たちがいる本校を誇らしく思う。何よりAさんが幸せである。 -

4/17

放課後の職員室、部活動指導からもどった先生方から明るく盛り上った声が校長室に響いてきた。

「どうせだったら、子どもたちもそうだけど、俺たちが面白くてワクワクすることをやってみようよ。」「〇〇をするのはどう?」「それはおもしろいよね!それで、さらに☆☆をしていけば、その後どんどん広がっていきそうだよね。」「△△もいいかもね。地域のAさんにお願いしてみればさらに進んでいくかもよ。」「保護者のSさんも◇◇が得意だから協力してくれそうだし、Dさんにお願いすれば〇〇について教えてもらえそうだよ。」・・・これから始まる総合的な学習の時間でやることについて熱く語り合う先生方の声だった。あまりにも楽しそうな声に、自分の仕事の手を止めて、しばらくの間、聞き入ってしまった。

ブラック部活の話題にはじまり、学校での働き方改革・時間外勤務縮減の必要性がメディアにたびたび取り上げられたり、全国的な教員不足が報じられたりする今、こうして退勤時間を過ぎても、明日の授業づくりについて楽しそうに対話する先生方の姿は、健全であり、学校教育の命であると思う。(時間外勤務が良いと言っているのではない。)こうした先生方が活き活きと働ける学校づくりを校長としてさらに進めていかなくてはと身の引き締まる思いがした。何より、そうした先生方に教えてもらう生徒たちが幸せだと思う。職員室の先生方をうらやましいなと思いながら、また自分も頑張ろうと仕事の手を動かした。でも、そろそろ帰ろう!

- 1

- 2