-

午後、3階の廊下では登校した清掃委員の生徒たちとともに教務主任の田中先生、担当の坂田先生、春日先生が床の床の汚れ落とし作業に精を出してくださっていました。

午後、3階の廊下では登校した清掃委員の生徒たちとともに教務主任の田中先生、担当の坂田先生、春日先生が床の床の汚れ落とし作業に精を出してくださっていました。これは、普段の15分間の清掃活動ではなかなか落とせない汚れを、毎年この時期に清掃委員会で計画しポリシャーやタワシなどを使って磨いきます。

より美しい環境で9月の聖桜祭を迎えたいとの願いが代々、生徒会で受け継がれてきています。3年生を先頭に夏休みにもこうした活動に積極的に参加できる生徒たち、本当にすばらしいです!そして、ご家庭でのご理解とご協力があってこそであり、本当にありがたいです。

-

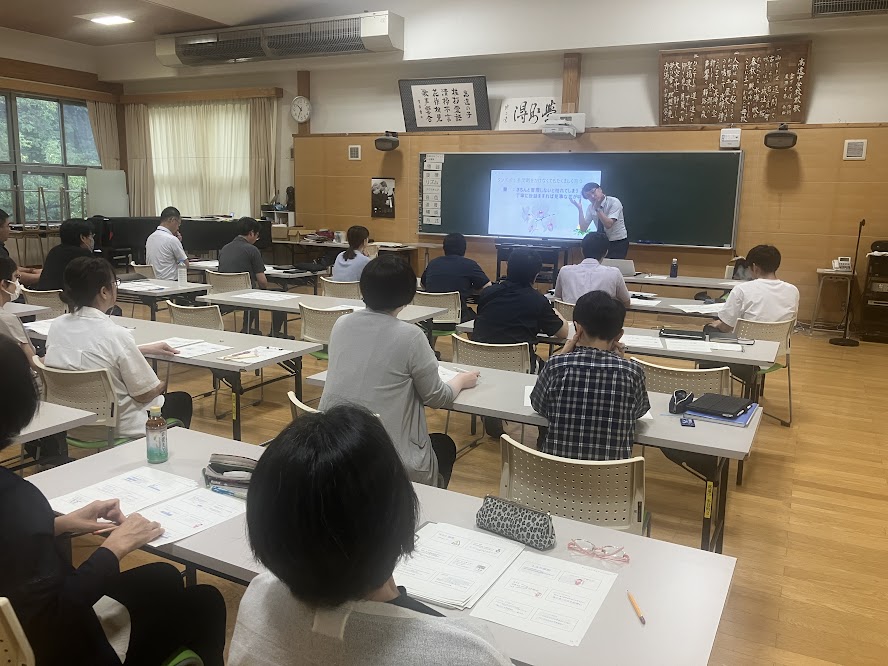

夏休み1日目。生徒の皆さんはどんなスタートでしたか?さっそく、二次元コードからアクセスしてKくんと一緒に「ゆる~い挑戦」を始めてくれた人が多数いてうれしいです。どうしようかと迷っている人は、ぜひ覗いてみて下さい。さて、先生達も1日目から、ふだんなかなかできない勉強会を2つ行いました。

午前は、伊那養護学校の矢島悟先生にお越しいただき、生徒理解について研修しました。実際に、○○の場面でどんな声がけをしたらよいかなど、ペアワークでロールプレイをしてみたり、グループで考え合ったりして、よりよい生徒指導・生徒支援の方法や心構えなどを学び合う有意義な時間となりました。

午後は、救命講習としてAEDの使い方を中心に一次救命措置について、高遠小、高遠北小の先生方といっしょに、インストラクターの古村先生による講習を受けました。3時間の受講で修了証をいただくことができます。3年間有効です。講習では実際に、簡易心肺蘇生トレーニングキット(練習用人形とAED装置)を用いて実技訓練と学校現場を想定したシミュレーション訓練を行いました。どの先生方も真剣にそして積極的に講習に励む姿が印象的でした。

私たちはこれからも、子どもたちの安心・安全な学校をめざし、そして、万が一の時に役立てるよう、こうした研修を続けていきます。

-

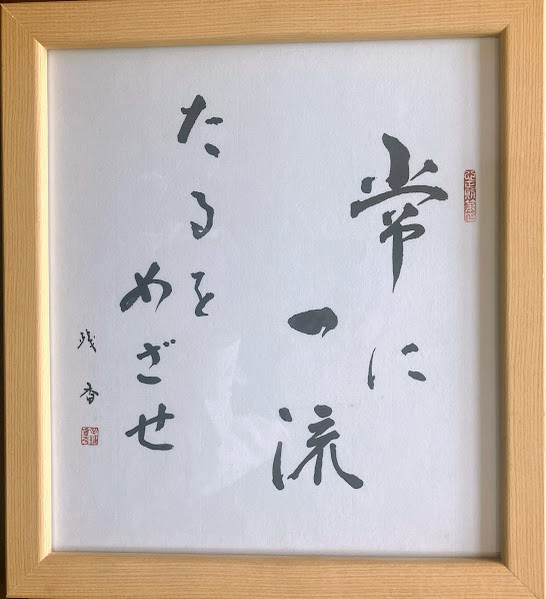

いつからかはわかりませんが校長室にこの額が掲げられています。「残香」と揮毫がされていますが、これを書かれたのは毛涯章平という先生です。毛涯先生は飯田市に生まれ、長野県の学校教育に大変ご尽力された私たち教員の大先輩です。生前たくさんの著書も出されています。実は毛涯先生は校長先生としてこの髙遠の地にもいらっしゃいました。(当時の藤沢小学校)

いつからかはわかりませんが校長室にこの額が掲げられています。「残香」と揮毫がされていますが、これを書かれたのは毛涯章平という先生です。毛涯先生は飯田市に生まれ、長野県の学校教育に大変ご尽力された私たち教員の大先輩です。生前たくさんの著書も出されています。実は毛涯先生は校長先生としてこの髙遠の地にもいらっしゃいました。(当時の藤沢小学校)ところで、毛涯先生はお話をされる際、よくこの「常に一流たるをめざせ」と児童生徒や先生たちに語られました。著書の随筆「道通し」(信濃教育会出版)では、毛涯先生はこの言葉について次のように述べられています。

『思うに、「一番」とは一人のみが達し得る座であり、「一流」とはすべての者が至り得る境地である。・・・(中略)・・・試合に負けても一流のチームはある。成績の順位は少々低くても、一流の生徒は確かにいる。「一流」には誰でもなれると述べてきたが、それは「誰もが一流たり得る可能性をもっているということである。この可能性は、物事に全力でぶつからないと出てこない。気がつかずに終わってしまう。この「一流」とは、その人の心のあり方が、その人の行為が「一流である」ということである。そのためには、日常の小さな行為を、ここぞという時に、いい加減にしてはならない。(後略)』

さて、明日からいよいよ中体連大会夏季大会がはじまります。本年度北信越で行われる全国大会の決勝まで勝ち進んだとしても8月24日で全ての競技は終了となります。最後まで勝ち残るのは1チームまたは1人なので、多くの中学3年生は長くてもあと2ヶ月の中で引退を迎えることになります。(もちろん高遠中のみなさんには1つでも多く勝ち進んでほしいです!)

そう考えると、まず明日の1日、1試合にどれだけ本気で臨めるか。そのために、どんな心構えで、どんな姿で、どんなふうにその日を過ごすかが大事だと思います。選手として出場する人、ベンチやスタンドから応援をする人、控えやマネージャーとしてサポートする人、それぞれがそれぞれの立場で常に一流をめざしてほしいです。おそらく、みなさんが日頃から大切にしている気持ちよい挨拶(挨拶愛語)や、黙々と清掃する姿(清掃不言)、率先して働く姿(花作相見)、互いに協力しあう姿(歌声響合)を試合会場でも発揮できたら「一流」に近づけるはずです。

最後に、試合には勝ち負けが必ずあります。しかし、たとえ一番はなれなくても、一流にはなれます。そんな「一流をめざして全力で戦う高遠中のみなさん」を応援しています。頑張ってきて下さい!

-

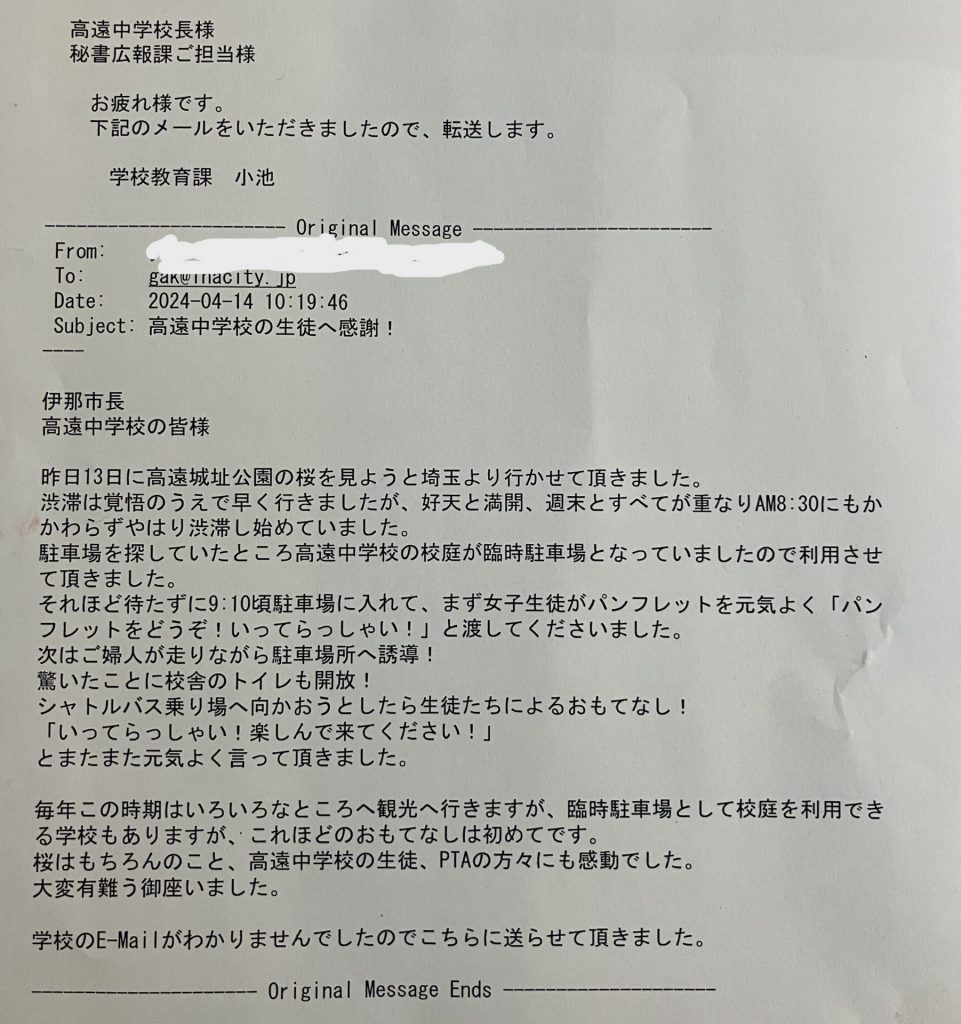

昨日、伊那市の秘書広報課から一通のメールが届いたとの連絡がありました。観桜期に本校校庭駐車場に来られた埼玉県の方からのものでした。以下、その内容を掲載します。

毎年、この観桜期に本校を駐車場として利用される県内外のお客様に「おもてなしの心」で少しでも高遠の桜を楽しんでもらおうとPTA、生徒、教職員で行っている観桜期ボランティア活動。来客されたみなさんにたくさんの温かい声をいただいています。今年もこのようなお気持ちを抱いていただけた方がいたことを大変うれしく思うとともに、こうした声がまた生徒や教職員、PTAの前に進む力と自信になっていきます。お気持ちを寄せていいただきありがとうございました。この高遠でこのような出会いや体験ができていることに感謝し、また、誇りに思い、また生徒たちとともに歩んでいきたいと思っています。埼玉県からお越しのメール主様、ご連絡いただきありがとうございました。また、ぜひ伊那市、そして高遠へお越しください!

-

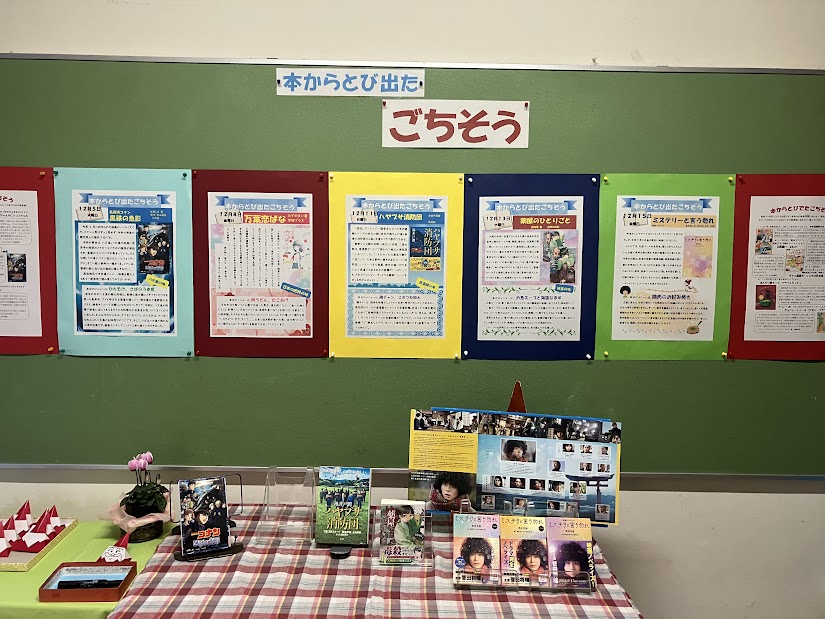

一昨日、OECDが2022年に実施した学習到達度調査(PISA)の結果を公表した。調査対象者は世界の15歳69万人であった。その中で、「日本は読解力で3位となり過去最低の15位だった前回18年調査から回復した」と大きく報道された。文科省は「コロナ禍での休校期間が他国より短く学習機会を確保できたことも寄与した」と見解を述べたが、それだけだろうか?また、そんな順位の上下だけに一喜一憂するのでは大切な本質(子どもたちにどんな力を付けるのか、どんな子どもを育むのか)を見失ってしまう危惧を感じる。子どもたちが、本や資料、そして教科書を進んで「読んでみたい」と思える支援や環境づくりを、学校現場や地域で地道に取り組んでいることにもっと目を向けてほしいと願う。

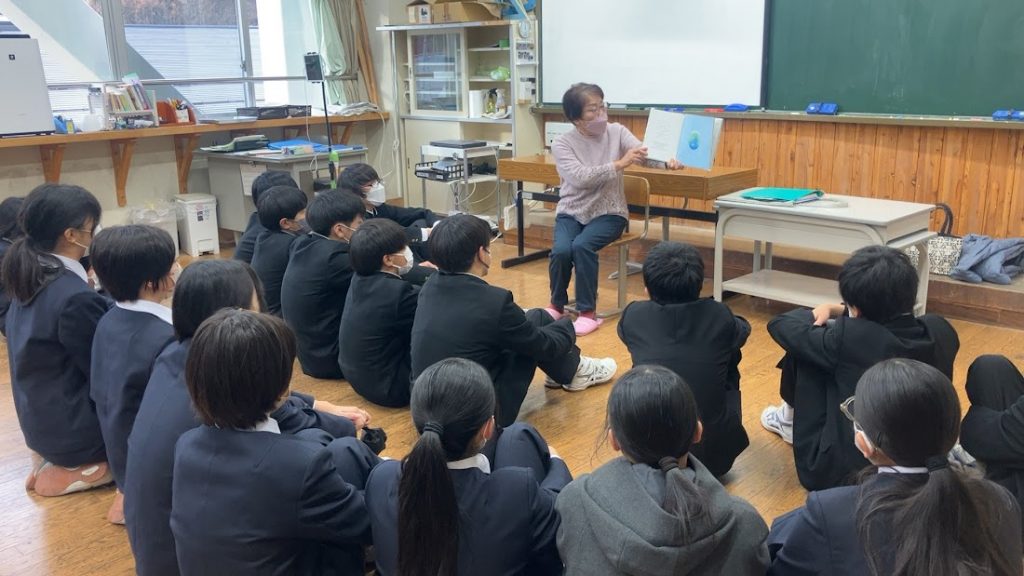

さて、本校では、図書館教育がその大きな力となっている。昨日は、朝読書の時間、5名の読み聞かせボランティアさんが各教室に入り15分間の読み聞かせをしてくださった。絵本の内容は様々で、創作、民話、詩、学校、戦争など、各ボランティアさんが聞き手である生徒たちへの思いをもって選書されたものであった。中にはエピソードを交えて生徒たちに熱く自分の考えを語るボランティアさんもいらっしゃった。生徒たちの真剣に聞く姿が印象的だった。

また、週3日あるふだんの朝読書の時間では、必ず1クラスは図書館に行きその時間を過ごしている。そして、時間の最後には司書の伊藤あや先生からの本の紹介タイムがある。今日は、現在行っている図書委員会と給食センターとのコラボ企画である「本からとび出たごちそう」で、本日の給食献立となっている「肉うどん、たこあげ」が登場する作品『万葉恋ばな』(みずのまい著 学研プラス)を1年1組の生徒に紹介していた。

さらに、図書館前や廊下の一角は、そうした企画の展示や紹介コーナーで彩られている。生徒たちが自然とそれらのディスプレイの前で笑顔で会話をしている姿をよく見かける。人が望ましい行動をとれるようそっと後押しするアプローチのことを行動経済学ではナッジ(nudge)というそうだ。nudgeは英語で「ひじで小突く」「そっと押して動かす」の意味である。本校での図書館をはじめとするこうした取組は、おそらく生徒の本を主体的に読もうとする行動をそっと後押し(ナッジ)してくれているはずである。そして、こうした地道な取組こそ真の「読解力」を高めていくことにつながるはずである。

-

朝8時前、中庭から元気な声が聞こえてきました。校長室から窓の外を眺めると2年生の4名が何やら池のまわりで動いていました。手には釣り竿?のような木の枝をもち、池に張った薄氷をつついたり直に手にとっていじったりしていました。あまりに楽しそうなので声をかけると、「先生、食べる?」とAくんの元気な声。(「食べますか」ではないかな?と思いながらも・・・)

朝8時前、中庭から元気な声が聞こえてきました。校長室から窓の外を眺めると2年生の4名が何やら池のまわりで動いていました。手には釣り竿?のような木の枝をもち、池に張った薄氷をつついたり直に手にとっていじったりしていました。あまりに楽しそうなので声をかけると、「先生、食べる?」とAくんの元気な声。(「食べますか」ではないかな?と思いながらも・・・)氷点下5℃近く気温が下がった12月の第一日目。そんなことに負けない生徒たちの元気な姿に、2学期の最終月も頑張ろう!と力をもらいました。

-

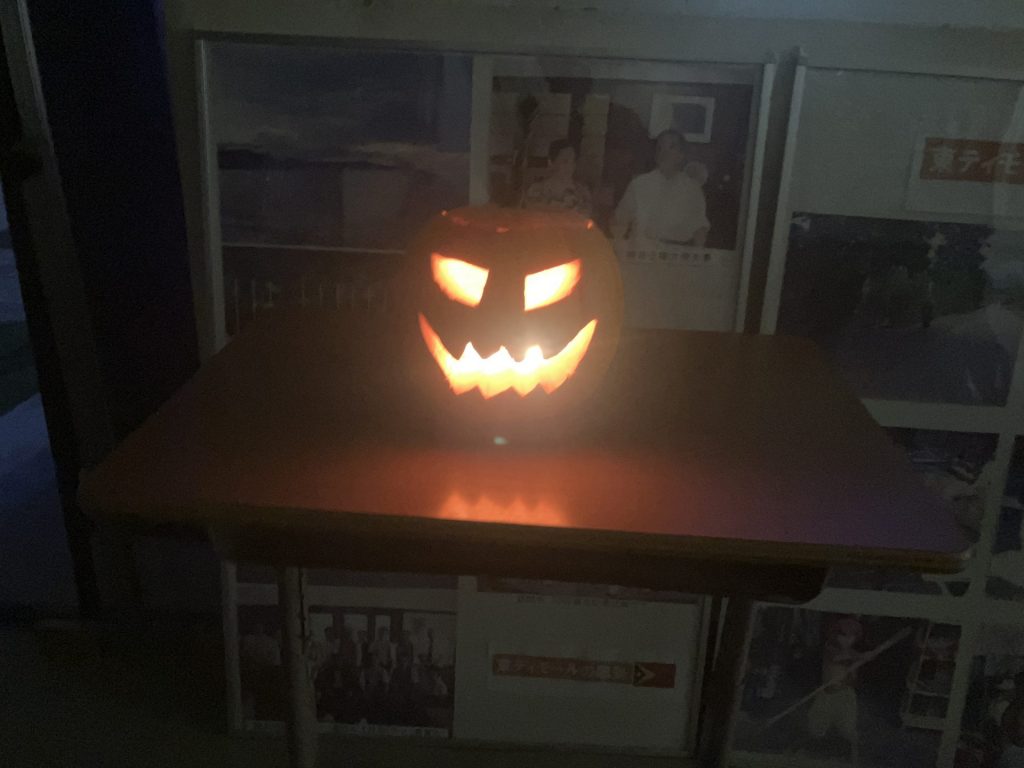

夕方、校長室の廊下に通じる戸を開けると、目の前に暗闇に浮かぶ不気味なお化けの顔がこちらを見て笑っていました。ちょっと驚いた後、「そうだった。今日は英語の授業でこのお化けカボチャ”Jack-o’-Lantern”が登場していたな!」と思い出しました。その内に、下校する生徒たちもこのカボチャのところに来ては声を上げていました。

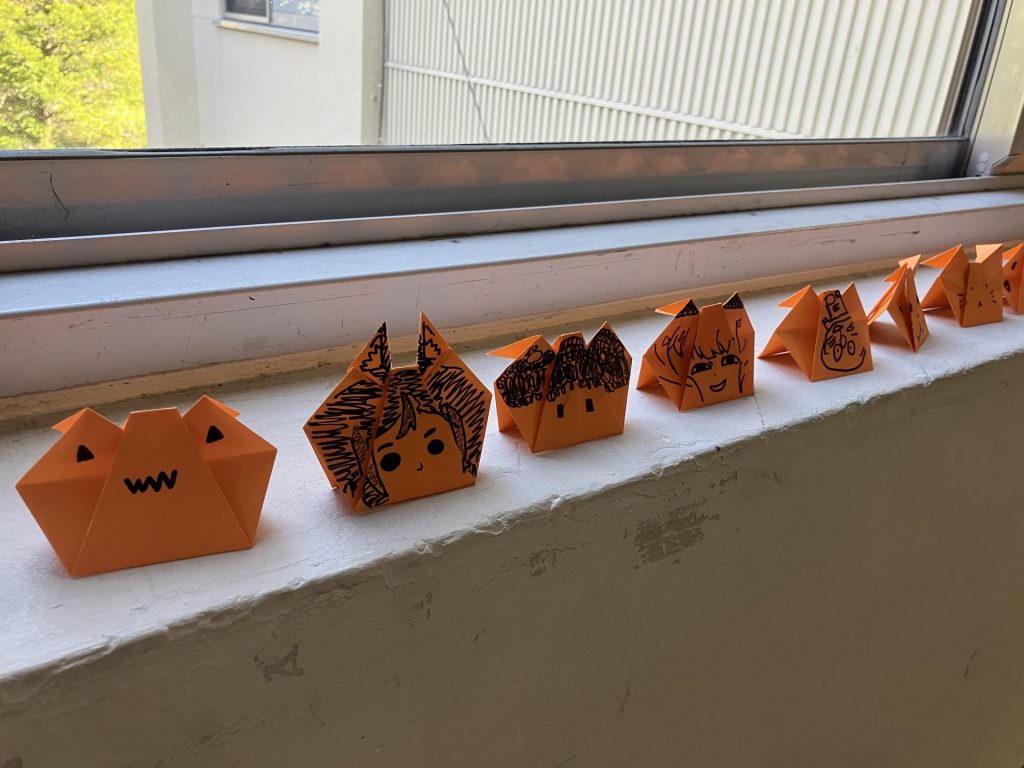

夕方、校長室の廊下に通じる戸を開けると、目の前に暗闇に浮かぶ不気味なお化けの顔がこちらを見て笑っていました。ちょっと驚いた後、「そうだった。今日は英語の授業でこのお化けカボチャ”Jack-o’-Lantern”が登場していたな!」と思い出しました。その内に、下校する生徒たちもこのカボチャのところに来ては声を上げていました。このカボチャは、英語科の春日直美先生がご自身で購入され、中身をくりぬいて持参してくださったものでした。また、図書館でも伊藤あや先生がハロウィーン特集として館内外の飾り付けをしてくださっています。さらに、英語科の大月律子先生、ALTのシャニース先生も、今日はハロウィーン風の装飾を身にまとって生徒たちと言語活動をしてくださっていました。生徒たちのためにと、タイムリーな話題や教材を持ち込んだり、手作りで準備していただいたりと、「ズク」を惜しまず取り組んでいただいている先生方に感謝です!

ところで、今年のハロウィーンは来週10月31日(火)です。Happy Halloween! となりますように!

-

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。定植活動の後、職員の間では「近くに水道がないけど水やりはどうしたらいいか?」「貯水タンクみたいのがないだろうか?」「地域でお借りできるかもしれない」との話題が起こった。なんと、その声を聞いていた杉山コーディネーターは、すぐにスマホで町の商工観光課の方に連絡を取り、お借りできる算段をとってくださった。そして、30分もしないうちに、軽トラに乗せられた300リットルの貯水タンクが学校に届いたのである。感謝とともに、地域の方々の力の凄さとありがたさ、そして生徒たちへの、学校への熱い思いを強く感じた出来事だった。

子どもたちを真ん中に、地域の方、教師が協働しながら、大きな夢がはじまった。

-

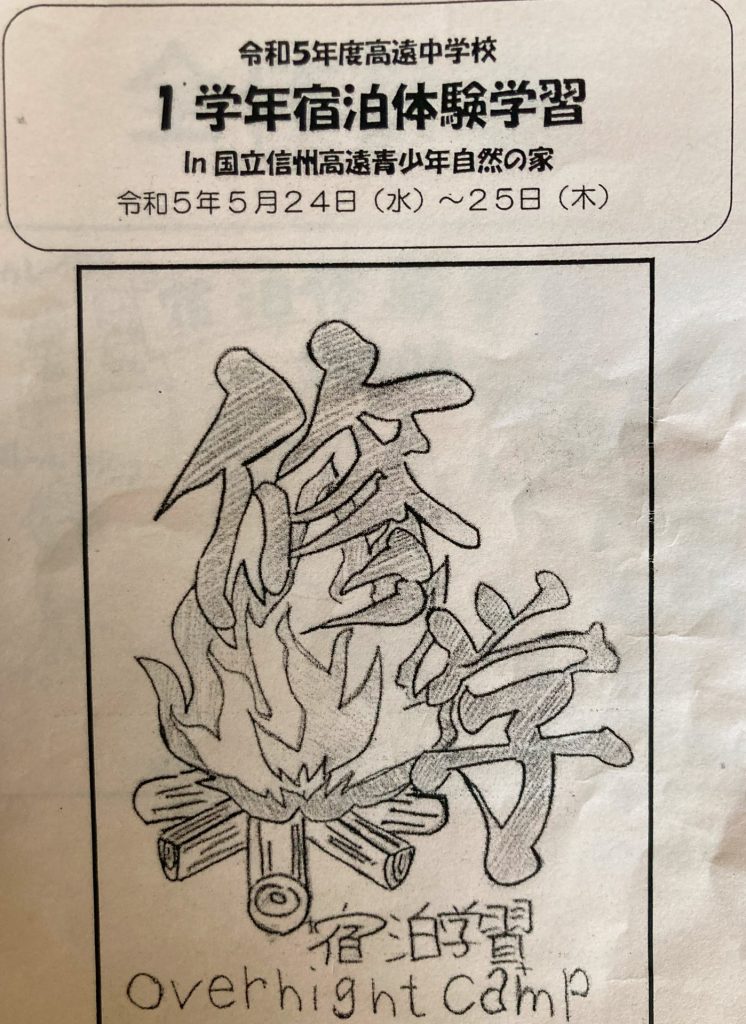

2日間の1年宿泊体験学習の引率を終えて学校に戻ってきた先生方。校長室で短時間、報告会を兼ねた反省会が行われた。7名の先生方が一人ひとり生徒たちの様子を次々に語っていく。「キャンプファイアーであれだけみんなで盛り上がれる生徒たちは凄いと思った」「教師が指示をそれほど出さなくても自分たちで栞を見たり声を掛け合ってどんどん動いていて凄いなと思った」「自分のことだけでなくまわりのこともよく見て、考えて行動している生徒が多かった」「野外炊飯では手際がよすぎて予定よりだいぶ早く夕食が出来上がってしまった(よい意味で)」「あれだけやれる生徒たちだから、指導員の方にはもっと手を出さずに見守ってもらえるようにお願いしておけばよかった」「〇〇くんは他の子もうまく巻き込んで活動をすすめていた」「学校ではあまり気づかなかった◎◎さんのよさを知ることができた」「これからは教師が与えすぎずにもっともっと生徒たちに考えさせたり企画させたりしていってもいい」等々。

2日間の1年宿泊体験学習の引率を終えて学校に戻ってきた先生方。校長室で短時間、報告会を兼ねた反省会が行われた。7名の先生方が一人ひとり生徒たちの様子を次々に語っていく。「キャンプファイアーであれだけみんなで盛り上がれる生徒たちは凄いと思った」「教師が指示をそれほど出さなくても自分たちで栞を見たり声を掛け合ってどんどん動いていて凄いなと思った」「自分のことだけでなくまわりのこともよく見て、考えて行動している生徒が多かった」「野外炊飯では手際がよすぎて予定よりだいぶ早く夕食が出来上がってしまった(よい意味で)」「あれだけやれる生徒たちだから、指導員の方にはもっと手を出さずに見守ってもらえるようにお願いしておけばよかった」「〇〇くんは他の子もうまく巻き込んで活動をすすめていた」「学校ではあまり気づかなかった◎◎さんのよさを知ることができた」「これからは教師が与えすぎずにもっともっと生徒たちに考えさせたり企画させたりしていってもいい」等々。先生方は疲れているにもかかわらず、2日間で見えた、そして気づいた、生徒たちの姿を伝え合った。最後に、「この生徒たちの凄い力をさらにどのように伸ばしていくか、育てていくか、あらためて生徒たちから宿題をもらいました。この生徒たちとともに私たちも成長していきましょう」と学年主任が締めくくった。行事を通して学ぶことは大きい。生徒も先生たちも!

-

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

校長室の周辺がいつもと違った。隣の事務室を覗くと2年生のAさんが緊張した面持ちで電話機を握っていた。その姿を窓口外から温かな眼差しで見守る担任。廊下には、2年生の男女数名が同じく緊張した面持ちで立っていた。電話をかけるAさんの声からすぐにその緊張の理由がわかった。「この度職場体験をさせていただく高遠中2年のAと申します。事前打ち合わせをさせていただきたくお電話させていただきました。担当の方はいらっしゃるでしょうか・・・。ありがとうございます。よろしくお願いします。」電話後のAさんの安堵の表情と笑顔。「どうでしたか?」と尋ねてみると、「緊張しましたが、担当の方が優しくお話してくださったのでよかったです」と、丁寧な言葉で、何か大きな壁をひとつ乗り越えた表情で答えてくれた。

来月予定の職場体験に向け、事前学習に励む2年生。最近は、受験や就職のエントリーやアポイントメントも該当のホームページに必要事項を入力してメールでやりとりするのが一般的になっている。だからこそ、こうして電話や対面で実際に相手と肉声でやりとり(対話)することで得られることははるかに大きいと思う。そのことを今日の2年生の姿から強く感じた。キャリア教育はまさに活きる学力を身に付ける絶好の機会である。

- 1

- 2