-

「挑む2学期に」~誰でもセカンドペンギンになれる!~

2学期がいよいよはじまりました。毎日本当に暑い日が続いていますが、みなさんの元気な顔がみられてうれしいです。ちょっとでも涼しくなればと思って、南極の氷山を背景にしてみました。どうですか?

2学期がいよいよはじまりました。毎日本当に暑い日が続いていますが、みなさんの元気な顔がみられてうれしいです。ちょっとでも涼しくなればと思って、南極の氷山を背景にしてみました。どうですか?さて、どんな夏休みだったでしょうか?1学期の終業式に「1.01の法則」を意識して、ちょっとした努力を継続してみましょうと話しましたが、どうでしたか?

先ほど、みなさんを代表する3名から2学期の抱負の発表がありました。3名ともに具体的な夢や目標を堂々と話していて凄いなと思いました。その夢や目標を実現するためには、ただじっとしていて願っているばかりでは近づくことができませんよね。では「夢」を動かしてみましょうか。(「夢」の文字を左へ90度動かすと「挑」に変化。)そうです。夢を実現させるためには、動いて「挑む」「挑戦すること」が必要です。

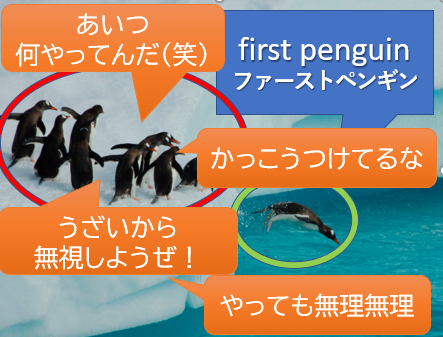

先ほど、みなさんを代表する3名から2学期の抱負の発表がありました。3名ともに具体的な夢や目標を堂々と話していて凄いなと思いました。その夢や目標を実現するためには、ただじっとしていて願っているばかりでは近づくことができませんよね。では「夢」を動かしてみましょうか。(「夢」の文字を左へ90度動かすと「挑」に変化。)そうです。夢を実現させるためには、動いて「挑む」「挑戦すること」が必要です。この写真は、南極の厳しい環境の中でも精一杯生活しているペンギンたちです。

みなさんはペンギンの習性をご存じですか?まず、ペンギンは群れて集団で生活しています。イワシやアジなどが大好物です。泳ぎも得意です。しかし、海の中には、シャチやアザラシなどの天敵がたくさんいて、危険がいっぱいです。今日は、そんな、ペンギンたちの姿から、「挑戦するためには何が大事なのか」を考えてみましょう。

みなさんはペンギンの習性をご存じですか?まず、ペンギンは群れて集団で生活しています。イワシやアジなどが大好物です。泳ぎも得意です。しかし、海の中には、シャチやアザラシなどの天敵がたくさんいて、危険がいっぱいです。今日は、そんな、ペンギンたちの姿から、「挑戦するためには何が大事なのか」を考えてみましょう。今、まさに1羽のペンギンが海の中に飛び込もうとしています。こうして危険を冒してまで、勇気をもって最初に飛び込むペンギンのことを「ファーストペンギン」と呼んでいます。ただし、ペンギンには決まったリーダーなどはい

ないそうです。では、どのようにファーストペンギンになっていくのでしょうか?これはいろいろな説があるみたいなのでまた調べてみてください。実は、このファーストペンギンになることも大切ですが、注目したいのは、それ以外のペンギンたちなのです。人間に置き換えて考えてみてください。もし、誰かが進んでみんながやりたくないことをやってくれたとします。それに対してまわりの人たちが、「あいつ何やってんだ」と笑ったり、「かっこうつけてるな」と冷やかしたり、「やっても無理」だと否定したり、「うざいから無視しよう」などと仲間外れにしたらどうでし

ないそうです。では、どのようにファーストペンギンになっていくのでしょうか?これはいろいろな説があるみたいなのでまた調べてみてください。実は、このファーストペンギンになることも大切ですが、注目したいのは、それ以外のペンギンたちなのです。人間に置き換えて考えてみてください。もし、誰かが進んでみんながやりたくないことをやってくれたとします。それに対してまわりの人たちが、「あいつ何やってんだ」と笑ったり、「かっこうつけてるな」と冷やかしたり、「やっても無理」だと否定したり、「うざいから無視しよう」などと仲間外れにしたらどうでし ょうか?その集団からは二度と、物事を進んでやる人、つまりファーストペンギンは現れないでしょう。

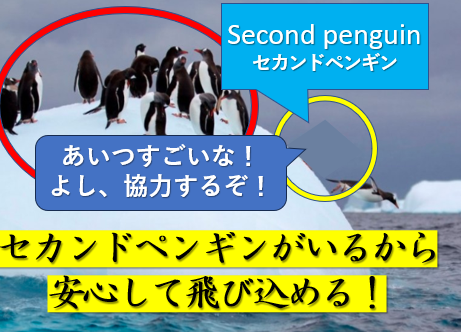

ょうか?その集団からは二度と、物事を進んでやる人、つまりファーストペンギンは現れないでしょう。しかし、ペンギンたちは違います。ファーストペンギンに続いて、次に飛び込むペンギンが現れます。「あいつすごいな!よし、協力するぞ!」とでも言っているようです。その姿をみて、また、他のペンギンたちも次々と安心して海の中へ飛び込んでいくのです。この2番目に続いていくペンギンのことを「セカンドペンギン」と呼んでいます。ファーストペンギンは、セカンドペンギンがいてくれるからこそ、安心して海中に飛び込んでいけるのではないでしょうか。

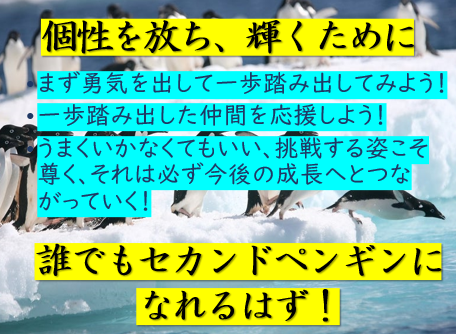

さて、2学期の大きな行事には聖桜祭がありますね。テーマである「輝~個性を放て~」を実現するには、 ①まず勇気を出してファーストペンギンのように一歩踏み出してみましょう。 ②セカンドペンギンのように一歩踏み出した仲間を応援していきましょう。③そして、それらがうまくいくかどうかよりも、そこに向かって挑戦する姿こそ尊く、そして必ず今後の成長へとつながっていくのです。そうです、誰でもファーストペンギンにもセカンドペンギンにもなれるのです。

高遠中には、ファーストペンギンや、その挑戦をフォローし協力できるセカンドペンギンがたくさんいます。ぜひ、2学期は、さらに一歩踏み出して、夢に向かって「挑む」学期にしていきましょう。私もそうなるようにやっていこうと思います。

-

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。

昨日は、本校の学校運営委員であり高遠在来とうがらし保存会でもご活躍されている杉山祐樹さんにご支援いただき、2,3年生の総合的な学習の時間で「芝平なんばん」の苗を育てる活動がいよいよはじまった。4/17にこのブログに書いた放課後の先生方のワクワクする会話が現実になった。昨晩は伊那ケーブルニュースで苗を植える生徒たちの様子を報道してくださった。そこに映った生徒たちの表情が本当によかった。そして、インタビューに答えた2,3年生女子の言葉にも感動した。「私たち高遠の人たちがやっていかないと(こうした地域在来のものが)なくなっちゃうと思うので、私たちがちょっとでも在来種をうまく育てて、たくさんの人に知ってもらいたいなぁと思います。」「まず、しっかり育てて、その後しっかり考えて商品化などできればいいと思います。」地域に参画する当事者としての自負や、この活動を実社会につなげていきたいと願う意欲がしっかり表れていた。定植活動の後、職員の間では「近くに水道がないけど水やりはどうしたらいいか?」「貯水タンクみたいのがないだろうか?」「地域でお借りできるかもしれない」との話題が起こった。なんと、その声を聞いていた杉山コーディネーターは、すぐにスマホで町の商工観光課の方に連絡を取り、お借りできる算段をとってくださった。そして、30分もしないうちに、軽トラに乗せられた300リットルの貯水タンクが学校に届いたのである。感謝とともに、地域の方々の力の凄さとありがたさ、そして生徒たちへの、学校への熱い思いを強く感じた出来事だった。

子どもたちを真ん中に、地域の方、教師が協働しながら、大きな夢がはじまった。

-

3年ぶりに地域に出ての写生会でした。1年生は校舎周辺、2年生は校舎内、そして3年生は高遠文化センターを起点に高遠町内を写生エリアとして自分のお気に入りの場所に行って、半日をかけて対象と向き合いました。指導者として、応援隊の酒井照明さん、伊藤久志さん、そして、高遠高校芸術コース(美術専攻)の2・3年生にご協力いただきました。

中庭から南校舎を背景に池や植物を描く1年生。体育館ではフロアーに伏せて床に置いたバレーボールの目線でデッサンに励む2年生。商店街通りの「やますそ」前の歩道に座り町並みをじっくりと描く3年生。友達と楽しそうに途中途中の絵を見せ合いながら取り組む生徒もいれば、ひとりになって対象や風景にじっくりと向き合う生徒も。それぞれがそれぞれのやり方で取り組んでいました。

何よりも凄かったのは高遠高校の生徒のみなさん。3年生のAさんが葉の塗り方に困っている姿を見て、「水彩画というくらいだから、水をたっぷり過ぎるくらいつけて描いてみようよ。まず、こっちに色を塗ってみて。」と自分のスケッチブックを差し出してAさんに試し塗りをさせました。分かりやすく的確な助言もさることながら、なんて優しく頼もしい先輩でしょうか!そんな高校生の姿に触れ、Aさんはさらに自分の作品に向かっていきました。

応援隊の伊藤さんはご自身が製作中の作品を持参され、実際に描きながら生徒に筆の動かし方や描き方を師範してくださっていました。また、昇降口前の石段下では、応援隊の酒井さんが1年生たちにミニ講義をしてくださっていました。持参した模範作品を見せながら、「こんな色の付け方もあるよ。同じリンゴでもただの赤色じゃないよね。これだけ違った色や描き方があっておもしろいですね。みなさんの絵はまだ始まったばかり。これからどのように塗っていくかが大事で、これからが勝負ですよ。」と熱を込めて優しくお話いただきました。

地域の方々に支えられ、半日かけて行った写生会は本校が大切にしている「実学」の時間そのものでした。美術の小林先生に聞くと、これから各学年2時間の授業の中で作品を仕上げていく予定のようです。どんな作品になっていくでしょうか?楽しみにしていてください!