-

11月8日に本校を会場として、伊那市人権同和教育授業研究会が行われました。1年生を対象とした授業では、前時に自分の長所や短所を見つけて書き出し、今回の授業では書き出した短所をリフレーミング(言い換え)して長所にできないか考えました。授業の導入では1年生の担任二人がロールプレイを行い、実際に短所を長所にしてみせることで、生徒に具体的なイメージを持たせ、授業を円滑に進めることができました。授業の終わりには感想欄に「自分の短所を長所に言い換えてもらえてうれしかった」、「自分のことがもっとよくわかった」といったことが書かれていました。

-

11月6日に、今年度4回目となる参観日が行われました。高遠中学校では人権教育強調旬間のため、今回の授業は全クラスで人権に関する学習を行いました。PTA主催の文化講演会では、講師に株式会社タフ・ジャパンの鎌田修広代表をお招きし、「親子で目指す!メンタルタフネス」のお話をしていただきました。ポジティブな気持ちでいれば100%以上の力を出すことができ、逆にネガティブな気持ちでいると半分の力も出すことができませんでした。それは言葉に出すだけでも如実に現れてしまうということを、ペアを作って実際に試してみることで実感することができました。

鎌田先生、お忙しい中お越しいただき、すばらしいお話をありがとうございました。

-

1月5日に第3回避難訓練を実施しました。とっさの対応を、落ち着いてできるようにするために、今回もいつ訓練が始まるかは生徒に伝えず行いました。

訓練は清掃前の黙想後、各自の清掃場所へ移動しているところから始まりました。緊急地震速報がなり、近くに机がある生徒はその下に入り、廊下にいた生徒は通路の真ん中を避けてしゃがみ、落下物に備えた動きをすばやく行うことができました。その後、地震の影響で火災が発生したと放送が入り、校庭に避難しました。このときも、騒がずに適切な避難経路を各自で判断し、約3分で校庭に避難を完了することができました。

避難完了後、引渡し訓練を行い、その後消火器の使い方を、高遠消防署の方から指導していただきました。

-

10月27日に第32回伊澤修二記念音楽祭が行われました。今年も高遠中学校は午前中から参加し、高遠北小学校の音楽劇「じごくのそうべえ」、高遠小学校の合唱「ふるさと」と合奏「西郷どんのメインテーマ」、東春近小学校の合唱「未来」「遠く」「ぜんぶ」、高遠高校の斉唱「上伊那地理歴史唱歌」と合唱「夜明けから日暮れまで」、東京藝術大学のサクソフォン四重奏を鑑賞し、高遠中学校3学年の合唱「あの空へ~青のジャンプ~」を披露しました。午後からは会場を伊那文化会館に移し、東京藝術代シンフォニーオーケストラによる生演奏に耳をかたむけ、またその演奏にあわせて「伊那市の歌」や「大地讃頌」を合唱しました。

高遠に生まれ、近代の日本における音楽教育の基礎をつくりあげた伊澤修二を記念して行われているこの音楽祭への参加は、生徒にとって、とても貴重な経験となっています。

-

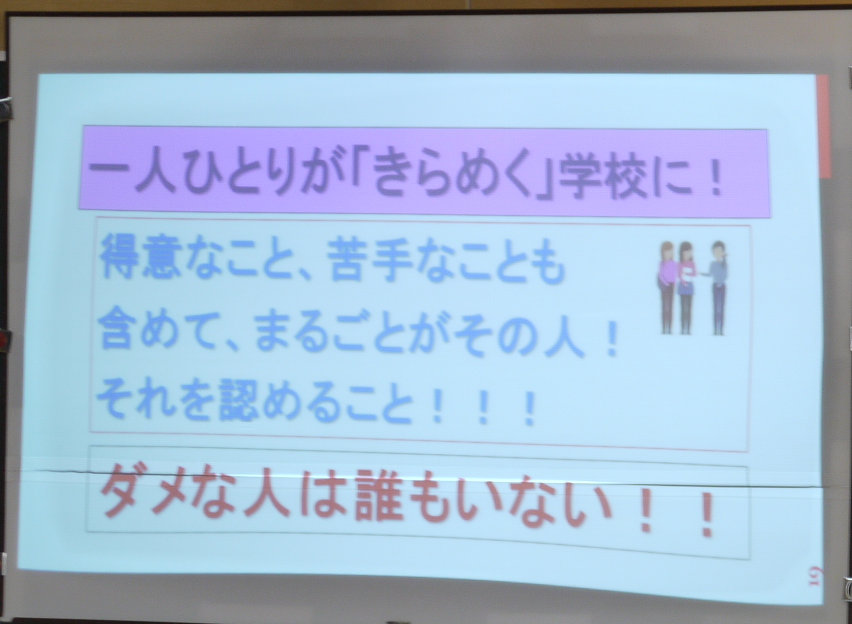

10月22日に校長講話が行われました。高遠中学校では、今週から人権教育強調月間が始まっており、講話の内容も人権をテーマとしたものとなり、学校長から話がありました。

始めに栃木県の小学校の先生である南沢創さんが歌っている、「生きる」を聴きました。南沢さんは小学校のころからだんだん目が悪くなり、今ではほとんど目が見えません。しかし、音や人の気配で周りの様子を確認することができます。現在は日本と韓国の視覚障がいがある教員交流事業を日本側の中心になって進めています。また、同じく全盲だけれども世界的に活躍するピアニストの辻井伸行さんについて紹介しました。

「視覚障がい者と呼ばれる2人ですが、とてもすぐれた仕事をしています。このとき、「障がい」ってなんだろうと考えます。社会生活をを送るうえで不自由なことは多いと思います。しかし、人として劣っているわけではなく、実際には、むしろすぐれていることが多くあり、色々な能力を身に着けている人がたくさんいます。

しかし、「障がいがある」ということだけで、日本では差別されてしまうことがあります。なぜ差別されてしまうのか考えたとき、見た様子がほかと異なること、できないことが多いこと、「かわいそう」や「気の毒」といった、自分より下に見る心を持った人が多くいることだと思います。

でも本当にそうなんでしょうか。環境を整えれば力を発揮してもらうことができますし、実際にすぐれた能力を発揮している人が数多くいます。そういう人たちを本当に差別していいのか考えたいと思います。

障がい者への言葉がけや行動に私たち自身の意識が見えてきます。だからこそ、自分自身を振り返って自分は実際どういう対応をしていくのか、考えていってほしい。

ところがそれを考えない人たちは、人を傷つける言葉を投げかけ、「障がいがあるとは知らなかった」とその場をごまかしてしまいます。しかし、「知らなかった」ではすまないのです。差別心を基にして発した言葉は人を傷つけ、発した言葉は元に戻りません。それだけ言葉には力があり、心に残った傷はなかなか消えず、一生残ってしまうかもしれません。

高遠中学校は、全校で目指す姿のひとつに「挨拶愛語」があります。これは言葉のもつ力が大きいから一番初めにとりあげられています。挨拶は相手の存在を認めないとできず、愛語は相手の立場に立たないとできません。今までの自分は、これからの自分はどうなのかよく考えてみてください。

相手の存在を認めないと先に挨拶はできず、相手を大切にする気持ちがないと大きな声で挨拶はできません。「挨拶愛語」は人権尊重の第一歩です。挨拶が飛び交う学校にしてほしいと思います。得意なこと、苦手なことも含めて、まるごとがその人自身だということを認めていってください。だめな人は1人もいないということをもとにして相手を認め、相手の立場に立った言葉をかけていってください。」