本校では後期人権旬間を11月18日(月)から28日(木)の9日間実施中です。その旬間のとっかかりとして校長が全校授業を任されました。その概要をお伝えします。

1 先日の立ち会い演説会でマイクの調子が悪かったことをとりあげ「マイクが壊れた」以外の可能性がなかったかを考え合う。(実際はアンプにつながる無線配線等の不良が原因だった)

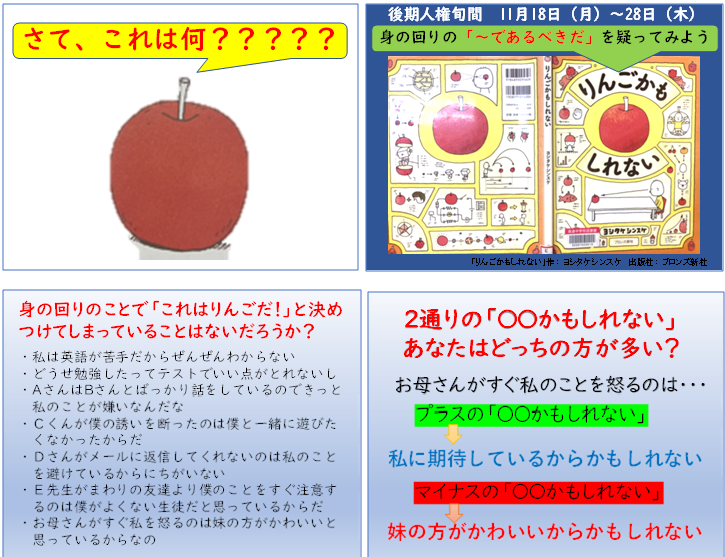

2 他にも日頃「○○は✕✕のはずだ」と決めつけてしまっていることはないだろうかと投げかける。

3 ヨシタケシンスケさん作の絵本「りんごかもしれない」の読み聞かせをする。

4 「○○は✕✕のはずだ」とか「○○は✕✕かもしれない」のよくありそうな例を挙げて考えてみる。

5 「~かもしれない」には「プラスのかもしれない」と「マイナスのかもしれない」があることに着目する。

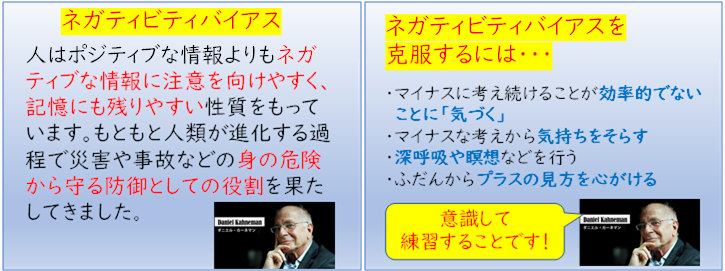

6 「マイナスのかもしれない」は「ネガティビティバイアス」と呼ばれ、人はポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意を向けやすく記憶にも残りやすい性質をもっていることと、もともと人類が進化する過程で災害や事故などの身の危険から守る防御としての役割を果たしてきた大切な思考傾向であることを確認する。つまり、よく物事をマイナスに考えがちになってしまうという人も、それはおかしいことではないということを共有する。

7 できるだけ「プラスのかもしれない」という考え方に向けていくために必要だと言われている4つのポイントを、行動経済学者ダニエル・カーネマン氏の提言から伝え、「それを意識して練習することが大事」であることも伝える。

8 教室に戻って、クラスで練習をしてみる。①自分が日頃思う「マイナスのかもしれない」をたくさん書き出す。②書き出した内容を友達に伝え、どう感じたかのフィードバックをもらう。③友達のフィードバックの後、本時の振り返りを書く。

<生徒の振り返り~3年生のワークシートより~>

・「~かもしれない」と思っているうちに「~だ!」と思い込んでしまっているところがあるなと思いました。相手は嫌っていないのに勝手に自分で決めつけて話さないようになってしまうかもしれないから、そうなる前に相手に聞いてみるということもしてみたい。

・自分はマイナスに考えてしまうことがよくあって「自分の性格的にそう考えてしまうのかな?」と思っていたけど、人間の元々の性質なんだ!と今日初めて分かって心が軽くなった!これからはプラスな考え方で過ごしていこうと思う。

・ポジティブ思考ばかりでは本当に見なければならない所を見落とし独りよがりで自分中心になってしまい自分の成長を阻害してしまうこともあるかと思います。思考の変換は時と場合によって切り替えることが必要で、前向きに考えた方がいいときは前向きに、反省しなければならないところはきちんと自分を見つめる。それが相手のことを考え思いやったりすることにつながると思います。物事を柔軟に考えていきたいです。

う~ん深い。よく考えてる!すごい生徒たちです。下手な授業(かもしれない?ちがいない?)にお付き合いいただき感謝感謝です。