-

8月21日、始業式の後、来年度から市内の民間のプールを使用するということで、51年間お世話になったプールの納めの会をプールサイドで行いました。代表児童が、お世話になったプールにお礼とお別れの言葉を伝えました。

-

8月21日に、2学期の始業式を行いました。校長先生から、次のようなお話がありました。「即今目前」という仏教の言葉を教えていただきました。言葉の意味は「今を生きなさい」とか「今この瞬間を大切に」です。今、みんなが頑張っていることは、将来どんな形で表れてくるのか分からないが、それでも、目の前のことから逃げないでこつこつやっていくこと、目の前のことに集中していくことが大切ということを教えていただきました。2学期は84日間という長い登校日数ですが、子どもたちが、毎日の授業や一つひとつの学校行事に対して、こつこつ一生懸命に取り組んでくれることを期待しています。

-

10月12日、朝8時30分から11時近くまで、同窓会の方々が来られて、松の剪定、郷土館の掃除、屋根の雨樋のゴミ撤去をしていただきました。おかげで松がすっきりとした姿に様変わりしました。上を向いての作業で本当に大変だったと思います。また、郷土館の中の床や窓などもずいぶん汚れていましたが、同窓会の皆様のおかげできれいになり、さらに150周年記念式典も気持ちよく迎えることができました。ご多用の中、朝早くから整備作業に来ていただき、本当にありがとうございました。

-

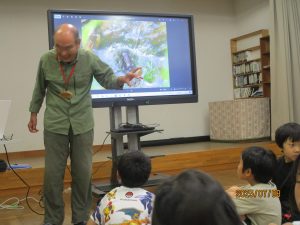

10月9日に秋の自然に親しむ日がありました。今年度も北新と上新山に分かれてキノコ採りをしました。今年も、たくさんのキノコが採れました。また、今年は、久しぶりに松茸が6本もとれました。子ども達は、地域の方から食べられるキノコを教えてもらいながら、夢中になってキノコ探しをしました。また、キノコ採りのために来ていただいたきのこ採り名人の方々には、お忙しい中一緒にキノコ採りに参加して、子ども達にキノコについて色々教えていただき、ありがとうございました。間澤さんには、キノコ学習で子どもたちに分かりやすくキノコの説明をしていただき、本当に勉強になりました。心よりお礼申し上げます。今年も、きのこ採り名人の方々と一緒にきのこ汁を食べることができました。子ども達の中には、おいしくて、何度もおかわりしている子もいました。

-

10月6日、稲刈り後、収穫した一部の稲を用いて、足踏み脱穀機と唐箕を使い、脱穀体験をしました。初めて使う足踏み脱穀機は、慣れるまで大変でしたが、慣れてくると、上手に藁からもみを取ることができるようになりました。また、子ども達は、飛び散ったもみを丁寧に集め、ゴミを取り除くために唐箕にかける作業も行いました。できるだけ、ゴミが残らないようにするため、何度も何度も唐箕にかけ、予定した時間を超えて取り組みました。昔の道具を使うことで、昔の人達の苦労や知恵などを学ぶこともできたことでしょう。

-

10月3日に、5.6年生の三界山登山が行われました。当日は、天候にも恵まれ、頂上から学校や遠くの景色も見られ、全員無事に登ることができてよかったです。また、登山道整備隊の皆さんや保護者の方が一緒に登っていただき、本当にありがたかったです。途中、紫しめじをはじめ、いろいろな種類のきのこが採れたみたいです。疲れたかもしれませんが、ふるさとの山に登れた経験は、子ども達にとって忘れられない心に残る思い出になり、ふるさとの自然の良さを実感できる機会にもなると思います。

-

9月25日に、間澤修さんから、竹で作る水鉄砲の作り方を教えていただきました。子どもたちは、のこぎりやキリを使うのは初めての人がほとんどだったので、最初はおっかなびっくりでしたが、のこぎりを使い始めると楽しくなったようで、一人2つ作る予定が、持ってきていただいた竹を全部使って、一人4つ分の竹を切りました。その後、キリで穴を開けたり、やすりをかけたり、押し棒の先をつけたりして、2時間の予定が4時間かけて、1つだけ完成させました。しかし、試しにやってみたものの、水がなかなかうまく飛びませんでした。そのため、押し棒の布を重ねるなどして、子どもたちとうまく飛ぶ方法を考えていくことになりました。このように試行錯誤しながら作る昔の遊びを通して、子ども達の探究心が養われ、納得した学びにもつながっていくことでしょう。

-

7月22日、23日にCS運営委員の皆様に来ていただき、校庭やプールの草取りと登校坂横の急斜面の草刈りをしていただきました。おかげで、気持ちよく夏休みを迎えることができました。暑い中、本当にありがとうございました。

-

7月8日の朝の時間に、新山トンボの楽園を育てる会の酒井昇二さんと北原幸人さんが来てくださり、1、2年生のトンボの学習会をしました。ハッチョウトンボの羽化の話、寿命の話など10日の観察会に向けて、興味あるトンボの話をたくさんしてくださいました。 7月10日は、1.2年生のハッチョウトンボの観察会がありました。子ども達は、酒井さんや北原さんと一緒に夢中になって、いろいろな種類のトンボを探しました。以前聞いていたように、今年はハッチョウトンボをたくさん見ることができたので、子ども達も大喜びでタブレットでハッチョウトンボの写真を撮っていました。また、ハッチョウトンボ以外にも、コフキトンボ、ショウジョウトンボ、ハラビロトンボ、キイトトンボ、なども見つけることができました。 酒井さんから、トンボが水のある場所にいること、縄張り争いしていること、卵から成虫になるまでの期間など教えていただきました。きっと子ども達は、新山の大自然をバックにしたあのすてきなトンボの観察池の場所でトンボの観察をしたことは、忘れられないふるさとの記憶として心に刻まれることでしょう。

-

7月9日に、4年生が、ZOOMを使って3回目の手良小学校との道徳の授業を行いました。

新山小学校だけでなく手良小学校の友達の意見を聞くことで、自分達の考えが広がったり、

深まったりすることを期待して行っています。実際、スクールタクトを使うことで、手良

小学校の友達の考えをすぐに見ることができるので、子ども達には、これからもタブレット

を有効的に使い、新しい授業の形態に挑戦して欲しいです。