-

授業参観と孝行猿集会がありました。人権月間なので各クラスで人とのかかわり合いを題材とした授業が行われました。孝行猿集会では、長谷地区に伝わる「孝行猿」のお話を毎年3年生がオリジナルの劇にして発表しています。ストーリーは同じですが、音楽や台詞、演出は子どもたちと一緒に創り上げていきます。配役のそれぞれになりきって演じること、お互いの台詞の意味を考え合うこと、気持ちの込め方、長谷小学校でしかできない勉強方法です。それぞれの立場で考える機会があることで「親孝行」だけでなく、「人やものを想う気持ち」が育っていると思いました。今年も3年生は熱演してくれました。本当に立派な劇でした。

-

秋の交通安全教室がありました。「今日は“死角”、“内輪差”、“衝突”の3つについて勉強します。最初は“死角”についてです。“死”という文字がありますから、この言葉は危険なことを表しています・・・」3人の指導員さんが、児童が体験したり、実際に見たりしてわかるように、簡単な言葉に置き換えて指導してくださいました。学校では、命にかかわる勉強は何回も何回も繰り返し勉強します。大切な命は一つしかないからです。そして、その命は自分で守ることができるようになることが大事だからです。いつでも気をつけていようと思う子どもたちになってほしいと願っています。

-

休み明けの月曜日。天気が良く爽やかな1日でした。子どもたちは、朝からよく遊んでいますが、グランドでの人数が増えるのは放課後の時間です。学級毎に完全下校の時間まで思い思いの遊び方をしています。ジャングルジム、ブランコ、シーソー等の遊具を使ったり、サッカーをしたり、鬼ごっこをしたりと、一日過ごした学校生活のまとめをするかのように、友だちとの絆を確かめ深めるように遊んでいます。今日の放課後は、晴れ晴れとした声がたくさん響いていました。

以前にも紹介しましたが、長谷小学校ではペットボトルキャップを集めています。度々、地域の方も「集まったから持ってきたよ」といって置いていかれる方がおられます。今日は、生命保険会社の方が会社で集めておいたペットボトルキャップを届けてくださいました。「これから仕分けをして、世界の子どもたちの役に立つようにしていきます」と児童会の三役が代表として受け取りました。ありがとうございました

-

全校音楽で「夢の世界を」を歌いました。歌詞に「さあ でかけよう・・・」と呼びかける箇所があります。音も高くなり、開放的になるところです。「ここは、どんな感じに歌ったらいいかな?隣の人に「ねぇねぇ行こうよ」っていう感じで最初に練習してみてね」とやってみると歌の感じに合いません。体育館に今ここにいる全員を「さあ、行こうよ」っていう感じに歌ってみると、手を大きく広げて、身体全体で呼びかけるように歌うことができました。歌詞の最初は「ほほえみ(微笑み)かわして・・・」です。マスクをしていて、顔の全体は見えないけれど、見えている「目」がニコニコになるように全校で歌を楽しみました。

-

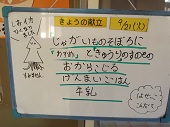

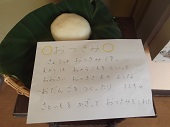

「今日はお月見です。上伊那では、昔はお月様に見立てて大きい丸いお餅をつくり、お月見をしたそうです。そのお餅のことを「おからこ」といい、十五夜に飾った次の日はちいさくちぎってお汁にいれておからこ汁としていただいたということです。お月様は、昔、神聖なものとして扱われていたので、そのお月様と同じような大きいお餅をいただくことで縁起が良いとされていたようです。」給食のメニューは「おからこ汁」でした。昔の人と同じ月を今でも見上げることができます。今日は、みんなが健康で幸せな毎日を送ることが出来ますようにと願いたいと思います。写真 右:サッカーを楽しむ子が増えてきました。1年~6年まで学年関係なく1つのボールを追いかけています