-

手良地区の交通安全協会の皆様、PTA教養部員の皆様、伊那警察署、伊那市役所生活環境課の皆様のご指導の下、交通安全教室が行われました。

3年生は、まず教室で、自転車に乗っている時の道路の渡り方や気をつけることについて学習しました。左右の確認は、歩行と同じためよく意識できていましたが、発進前の後方確認については忘れてしまいがちに…。子どもたちの振り返りからも、「止まって、前、後ろ、右、左をちゃんと見る」ということがでてきました。車が来ていないか、後ろもしっかりと確認をして、安全に自転車に乗ることができるようにしたいですね。

また、こんなことがありました。

交通安全教室の振り返りで、振り返りを書いた後に、PTA や警察の方へありがとうのメッセージを書いていました。関わってくれている方のことを考え、感謝の気持ちが持てている子どもたち。すてきですね。

保護者の皆様、自転車のご用意など、ご協力ありがとうございました。ヘルメットのひもの調節、自転車の車輌点検等、子どもだけでは難しいこともあります。子どもたちの安全を守るため、時々様子を見ていただけたらと思います。

-

新調理場建設に伴い、もう数十日で切り倒される桜の木。最後の桜を見事に咲かせました。

下の写真は昭和63年(1988年)の航空写真。

上の写真の、子どもたちが遊んでいるブランコと桜の木のタイヤは確認できますが、桜の木はまだ植えられていません。

もともとここには木造校舎があった場所ですから、少し殺風景に見えます。周りの校舎、体育館、保育園舎は、今と同じ建物です。

そんなこの場所に、桜の木が植えられたのが、平成8年(1996年)。手良地区活性化促進会議、手良地区子ども育成会、手良小学校PTAのみなさんが校庭に11本の桜の木を植えてくださいました。

翌平成9年(1997年)の航空写真を見ると、西側に植えられた6本の桜の木は、手前のサッカーゴールほどの高さのように見えます。

植え付けから27年。ここを巣立った多くの手良の子どもたちの成長を見守ってきたこの桜の木。

この春は活性化のみなさんにより、桜祭りを開催してくださいました。ライトアップも見事でしたね。

この木々をずっと見守ってくださったみなさん、ありがとうございました。

-

新学期のスタートにあたり、美篶交番のおまわりさんに「不審者に遭遇したときの対応の仕方」について教えていただきました。このおまわ りさん、美篶派出所4年目を迎え、日頃から手良地区、美篶地区の子どもたちをはじめ地域の安全を守ってくれる警察官です。

子どもたちもすっかり理解している「いかのおすし」にもう一度確認するとともに、いざ連れて行かれそうになったときの身を守る方法を教えていただきました。できるだけ小さくなって「体操座り」になり、石のようにじっと動かないでいると地面とおしりが抵抗となって連れて行くには相当の力がいるそうです。

引き続いて、今年度お世話になる「子どもの安全見守り隊」の方へのあいさつ、自己紹介等を行い、顔見知りとなりました。手良の子どもの元気な声で、私たちも元気になれます、とお話しくださった方もいらっしゃいました。暑い日も、雨の日も、風の日も見守ってくださる方々に感謝の気持ちを伝える会となりました。

-

新調理場建設に伴い間もなく伐採される校庭西の桜が間もなく満開です。この週末はぜひお出掛けください。

引き続き、しばらくの間は手良活性化会議の皆様による「夜間のライトアップ」も行われています。

手前のひときわ濃いピンクのコヒガンザクラは満開です。

そのコヒガンザクラの前で (1年生)

-

手良活性化促進会議の皆さんによる校庭の桜のライトアップが行われています。まだまだつぼみは固いですが、今年最後の桜が、ひっそりと新学期の子どもたちを待っているかのようです。

神秘的な光景をぜひご覧ください。

新調理場建設に伴い、今年が見納めとなる桜の木。

ライトアップの期間は桜が咲き終えるころまでの毎晩、18~21時です。

-

つくし学級では、工作の材料として地域の竹林でいただいてきた「竹」で工作をしました。工作をしながら「この竹で流しそうめんがしたい」と子どもたちが考え、竹を割って樋をつくり、1年生とともに流しそうめんを楽しみました。

柔らかな春の日差しのもと、「おいしい!」と子どもたちの声が響いていました。

-

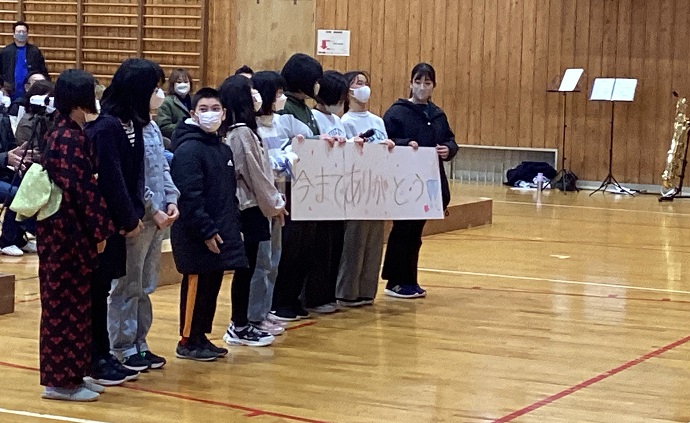

3月3日日曜日。手良小学校体育館に多くの地域のみなさん、保護者、先生方を迎えて、6年生「絆」ありがとうコンサートが行われました。

コンサートは6年生のうちの数人が合唱や合奏をしたり、保護者のみなさんの楽器演奏があったり、児童のきょうだいや職員の小さな子どもさんのパフォーマンスがあったりと、とにかく、バラエティーに富んだメンバーと音楽発表で、あっという間の1時間30分でした。

途中で5年生によるサプライズ企画、6年生への感謝のメッセージコーナーもあり、企画した側の6年生も、これには感激した様子でした。

締めは6年生の合唱。一人ひとりの笑顔とともに歌声が体育館いっぱいに響き渡りました。

6年児童代表の結びのあいさつでは、2ヶ月前からクラスでこのコンサートをやろうという話になり、音楽練習だけでなく、学校や地域に呼びかけをしたり、企画の準備をしたりして取り組んできたこと。6年間、お世話になった人への感謝の気持ちを、このコンサートを通して伝えたかったこと。そして何より、このコンサートにたくさんの方が駆けつけていただき、みなさんに感謝の気持ちが伝えられてうれしい、と素直な気持ちをお話ししてくれました。

保護者のみなさんにも、演奏の他に会場づくりなどご協力いただきました。ありがとうございました。

-

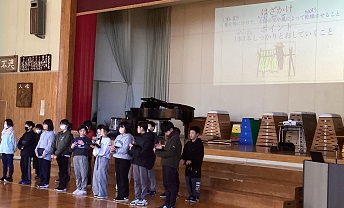

この1年間、通学路で子どもたちの安全を見守ってくださった「見守り隊」のみなさん、月に一回読み聞かせをしてくださったみなさん、楽器演奏、木工制作、理科の実験、算数や理科、家庭科などで学習や体験活動を支えてくださったみなさんをお迎えして、「ボランティア感謝の会」を行いました。

児童を代表して3年生からは、手良の地域学習で学んだことの発表を、4年生は防災に関わる学習のまとめの発表をみなさんに聞いていただきました。

最後はみなさんに、感謝の思いが伝わるように全校合唱を贈りました。

すばらしい発表と歌声だったよ、と感想を話されていました。

これからも地域のみなさん、よろしくお願いいたします。

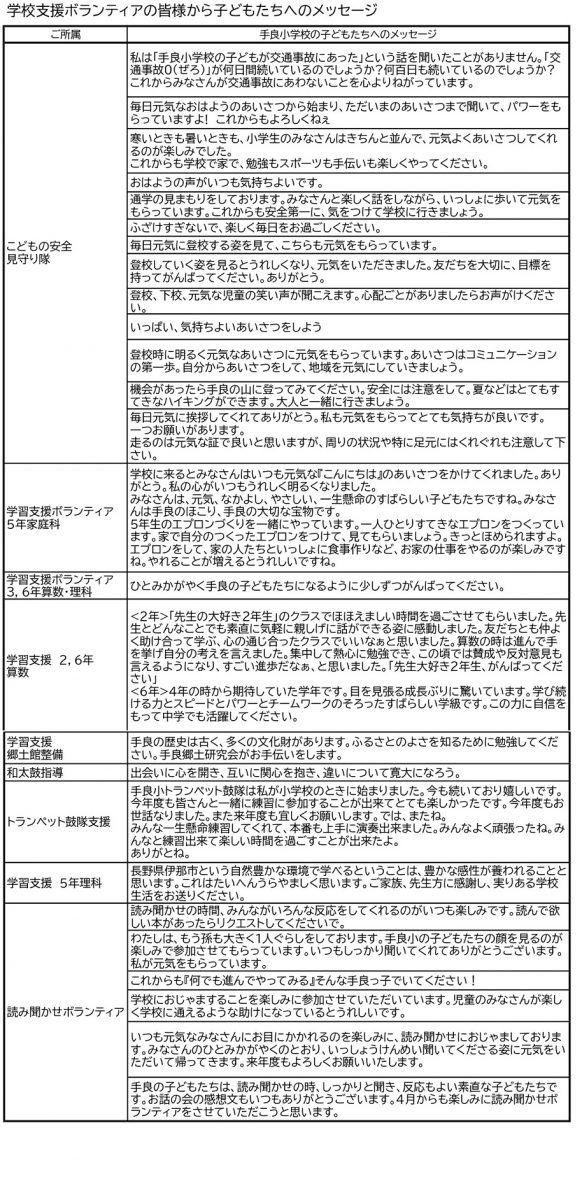

おしまいに、この日ご来場いただけなかったボランティアのみなさんからも、子どもたちへたくさんメッセージを寄せていただきました。全て紹介いたします。

-

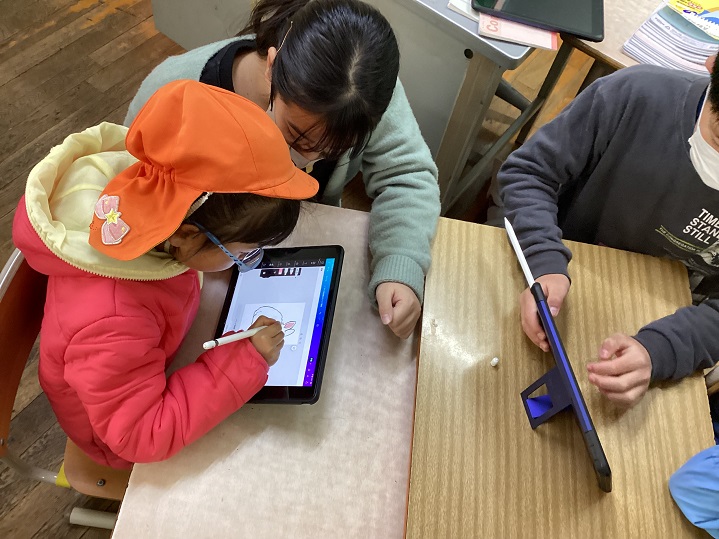

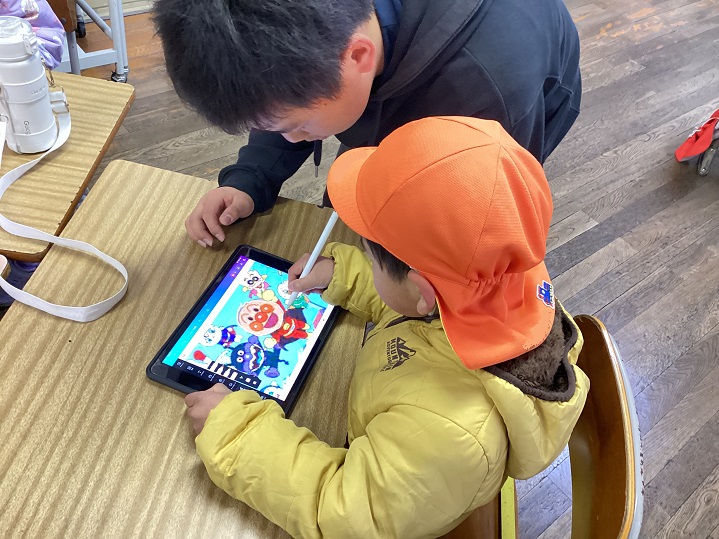

4月から手良小学校の1年生になる13名の園児のみなさんをお迎えして、一日体験入学が行われました。今年から少し時間を広げ、卒業の準備が忙しい6年生を除く、全学年で園児のみなさんとともに様々な体験活動を行いました。

4年生は校舎内の案内をしました。「ここは○○をするところだよ」「あの先生は○○をしてくれる先生だよ」と、手をつなぎながらやさしく説明をしました。

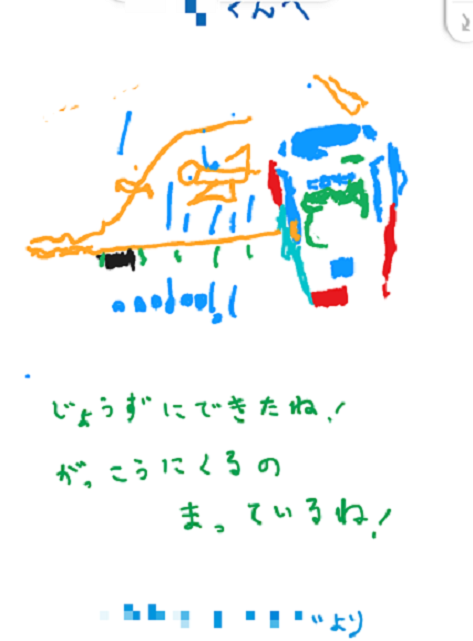

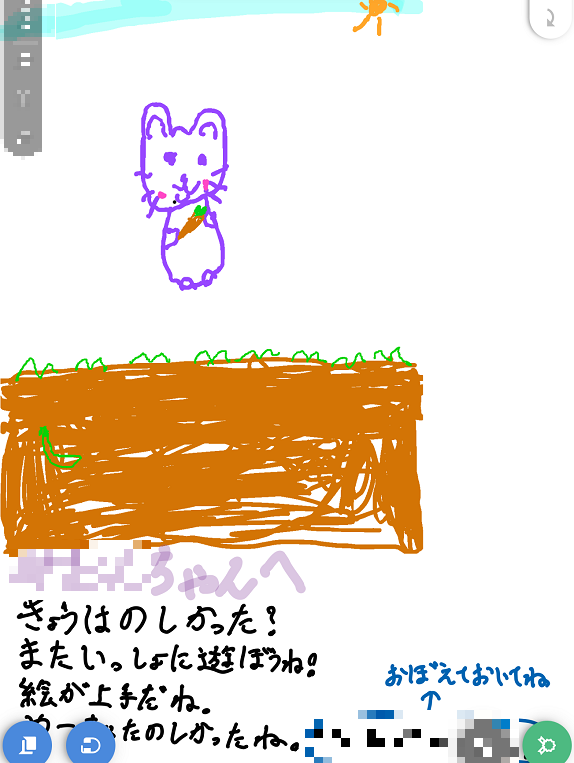

5年生はICT機器を使った「お絵かき体験」をしてくれました。園児の好きなキャラクターなどの絵を選び、なぞり書きなどをしながら絵を完成させます。「おお、いいね」「上手じゃん!」5年生の励ましに自信を持ち、夢中になって取り組んでいました。

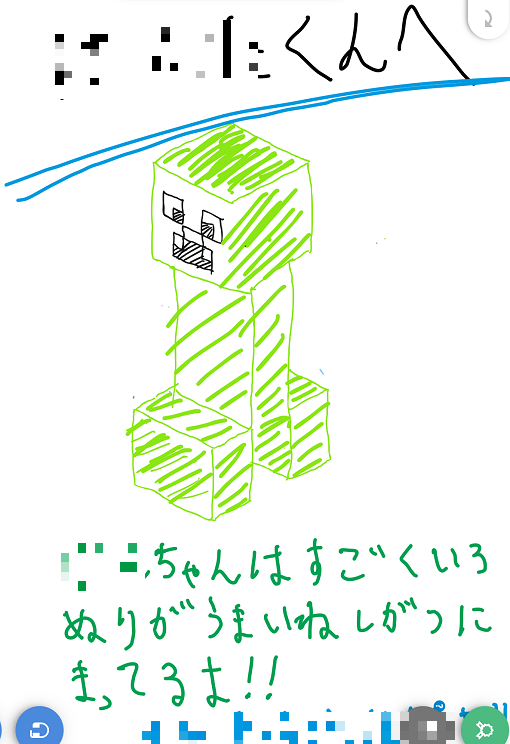

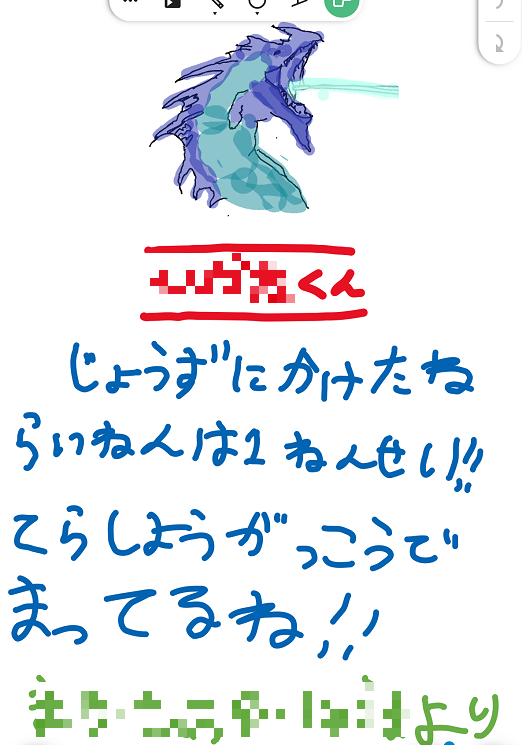

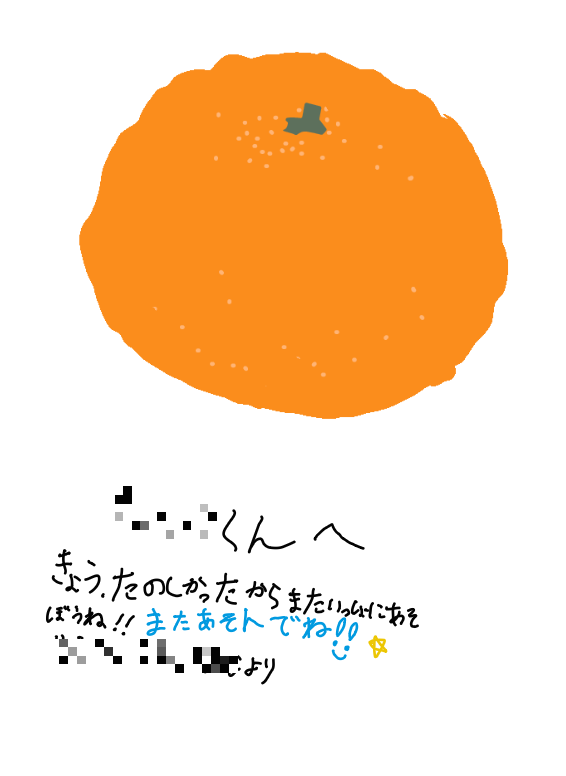

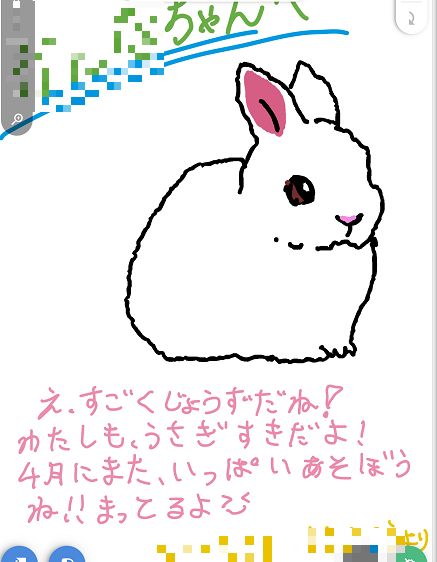

13人の来入児のみなさんの作品(5年生からのメッセージ付き)を紹介します。

-

12月26日で85日の手良小学校2学期が終了しました。

終業式では5,6年生が、それぞれ2学期までの振り返り、学習の成果などを発表しました。

5年生は、お米作りの学習を振り返りました。田植えから始まる一つ一つの作業の意味、作業するうえでのポイント、さらには体験した感想を発表しました。学習や地域・保護者の方の助言を通して、作業のコツをつかめたこと、順調に進んで楽しかったこと、そして何より、皆で協力してできたことのよさをスライドの画像とともに発表してくれました。

6年生はトランペット鼓隊の取り組みに加えて、その歴史まで調べて発表しました。かつて手良出身で地元企業「信英通信工業(現ルビコン)」の創始者、登内英夫さんが寄贈してくださったことが分かり、なぜ寄贈してくださったのか、これから調べてみたい、とまだまだ学習の過程であるようです。修学旅行のディズニーランドでは、BGMの効果、工夫について発表があり、人々を楽しませるような演奏をしたい、という願いを発表しました。

校長先生からは、始業式でお話された「『みんな好き』に向かってがんばってほしい」について、これまでの子どもたちの頑張りをスライドで振り返りながら、2学期のまとめの話がありました。

仙丈班で協力して取り組んだ「手良の自然に親しむ日」、各学年で取り組んだ生活・総合的な学習の時間での取り組み、また地域のみなさんとの触れ合いの機会となった「読み聞かせの会」「トンカチ教室」さらには地域行事の「手良の秋まつり」「百人一首大会」など、人とのかかわりあいを通して、充実感や達成感を味わうことができました、とまとめられていました。(詳しくはホームページメニュー「校長室」をごらんください。)

お互いの頑張りを認め合った2学期まとめの日となりました。来る2024年も、地域の皆様とともに素晴らしい1年になることを願っています。