-

3年生が野口でネギを育てている池上さんのお宅へ社会科の見学に出かけてきました。

池上さんのところでは、4種類のネギを育てているそうです。1年間で出荷できる量は、約45万本ときいてびっくり。

ネギの皮をむいたり、3本そろえて入れテープを巻く機械を体験したりしました。

「去年のことを今年も同じようにやってはダメ。毎年一年生。」という言葉が印象的でした。その年の気象条件などに左右される農家の方のご苦労を感じました。

ねぎを使ったおすすめのメニューは、豚汁、そば、みそ汁、ねぎ入りたまごやきがおいしいと教えてもらいました。

一人ひとりねぎのお土産をいただいて大喜びの3年生でした。

-

第3回手良の秋祭りが、手良小学校校庭で開催されました。心配していた雨、途中でほんの少しパラパラしただけで、無事に校庭で実施することができました。

2年生は、校内でいつもやっている「2年手良小ゆうびんきょく」の活動を、地域の方にもアピール。

手良小のみんなに宛ててお手紙を書いてもらいました。

つくし、たんぽぽ組のお店では、畑で育てたバターナッツカボチャや長ネギ、ほうき草(コキア)を使った手作りのほうきなどを販売しました。

6年生は、フリーマーケットと遊びのお店を出店。各家庭から不用になった日用雑貨や着なくなった子供服などが寄せられ、とても安い値段で売られていました。自分たちで工夫して作ったカラフルなミサンガも店頭に並んでいました。テントの後ろの方では、自分たちで作った射的や輪投げなどの遊びがあり、小さいお子さんなどが楽しそうに挑戦していました。

ステージ発表には1・2年生の有志が運動会でやった「青と夏」のダンスを披露しました。休み時間などに自主練習に取り組んできた有志の皆さん、キラキラの笑顔で楽しく踊ることができました。

また、3年生は自分たちで考えた太鼓の曲を披露。担任のドラム伴奏に合わせて、6人の息の合った演奏は素晴らしく、観客のみなさんから大きな拍手が送られました。

-

1・2年生は、電車を使って駒ヶ根の共楽園へ出かけてきました。伊那市駅から大田切駅までの電車の旅。伊那市駅で、ひとりずつ券売機で切符を買う体験もしました。生まれて初めて電車に乗るというお友だちもいて、ドキドキわくわく。

共楽園では、機関車に乗ってみたり、たくさんある遊具で思いっきり遊んだりしました。

そして、みんなが一番楽しみにしていたお弁当タイム。いっぱい遊んでお腹がすいて、おいしいお弁当に大満足でした。

-

前日の雨で、お天気が心配されましたが、暑いくらいの秋晴れ、絶好の脱穀日和となりました。自分たちで育てたお米。一つの稲穂も無駄にしないよう、ていねいに拾い集めていました。

たくさんの保護者の皆様にご協力いただき、無事に脱穀作業を終えることができました。収穫したお米は、11月に収穫祭で使用します。

-

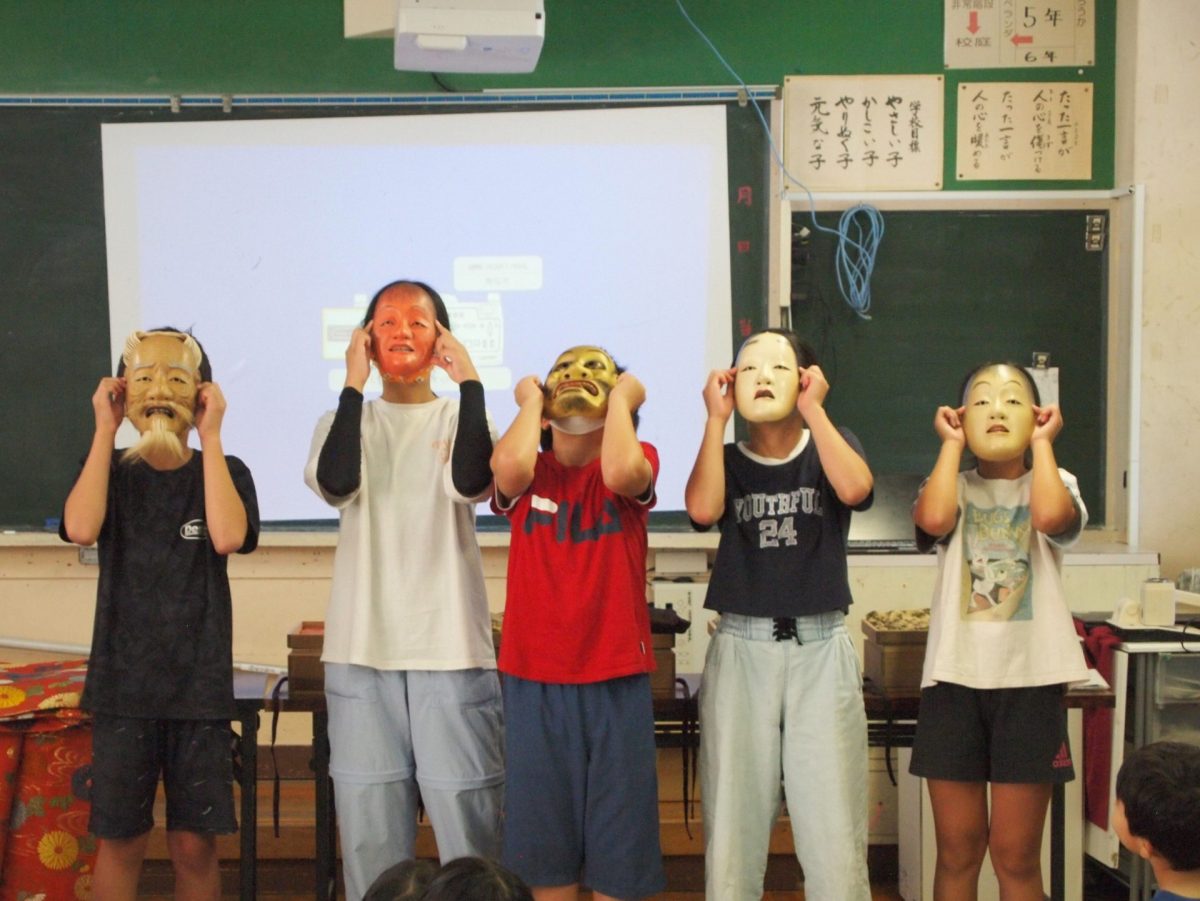

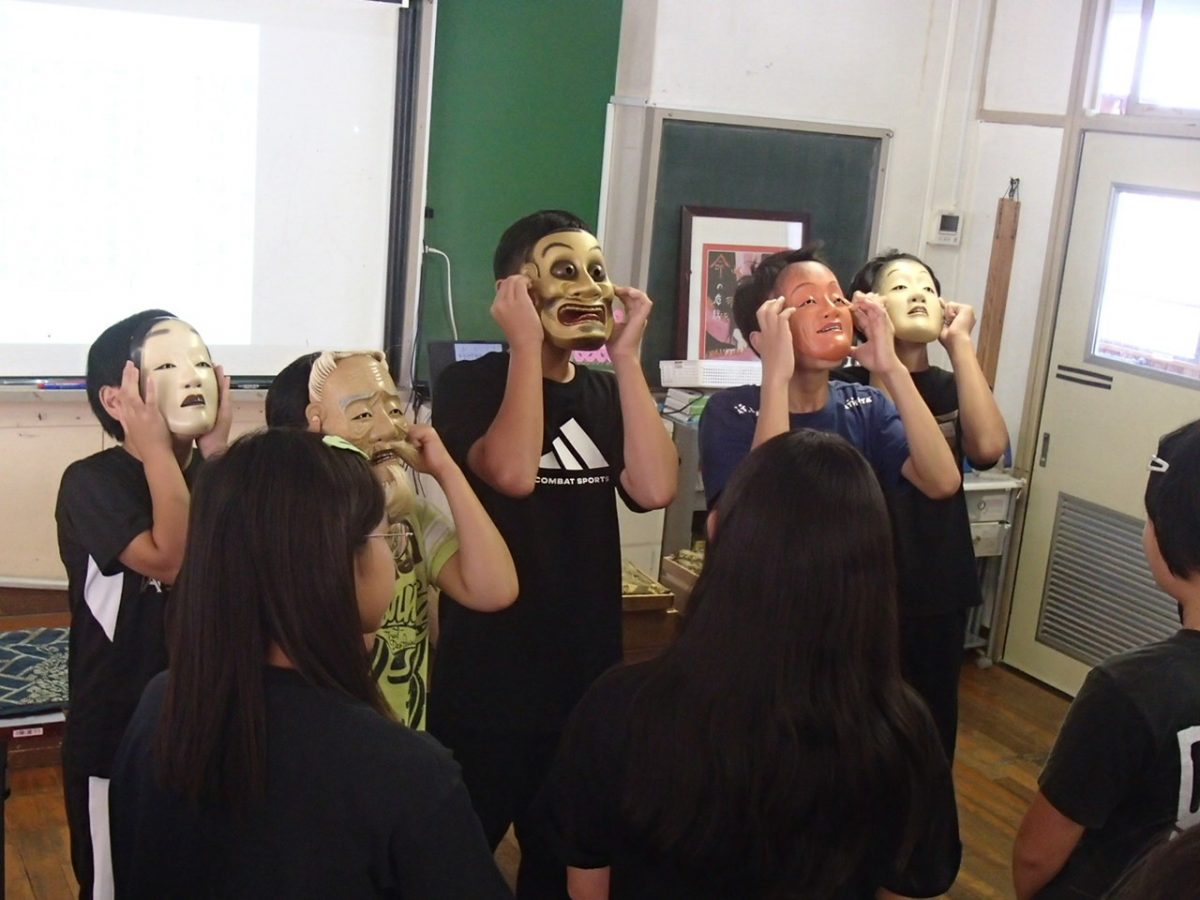

4・5・6年生が能楽体験をしました。シテ方観世流能楽師 中家美千代先生(なんと、本校の子どもと親の相談員宮下真由美先生の妹さん!)が来校し、能楽解説、謡・仕舞の体験、能面・装束体験などをしました。

能楽の動画を見ながら、分かりやすく解説していただきました。使われている言葉が今と違うこと、650年くらい前からずっと伝わっていること、能楽で使われる楽器は、小鼓、大鼓、太鼓、笛の4種類で、これに謡(歌)担当の1人を加えると、雛飾りにある「五人囃子」になることなど、分かりやすく説明してくださいました。

能の舞台の中の曲を歌ってみる「謡(うたい)」の体験や、手の動きで感情表現をする仕舞の体験もしました。

能面(面=おもて)を持って顔に当ててみる体験もしました。面をつけると視界がとても狭くて周りが見えないそうです。少しうつむくと悲しい表情、上を向くと嬉しい表情に見えるので、とても不思議です。

実際に舞台で使用されている装束はとても立派で重く、これを着て舞うのはとても重労働のようです。

650年続く日本を代表する伝統芸能である能楽を身近に感じることのできる貴重な体験でした。