-

手良小学校から西方およそ1kmのところに「MBL(株)医学生物学研究所」という会社があります。ちょっと見た目ではどんなことをされているのかわからない会社ですが…。実はとてもすごい会社です。

体の中に悪さをしている遺伝子やタンパク質がないか、ということをおもに血液から調べる試薬(測定キット)を研究・生産・販売しています。販売先は病院や企業の研究機関がほとんどのようで、身近なところではなかなか手に入りません。

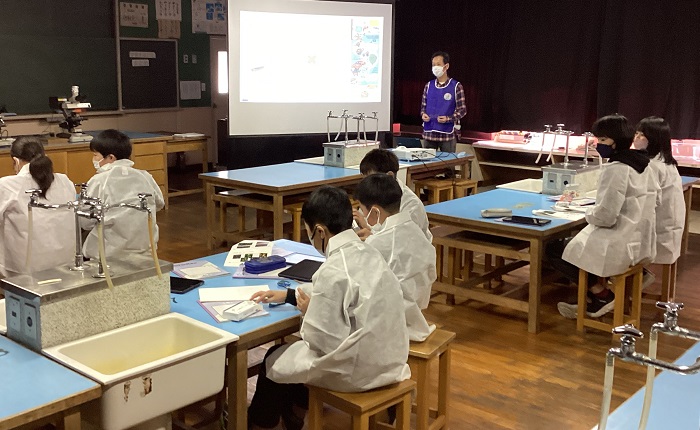

しかし、縁あってこの度、5年生に出前授業を行っていただきました。

授業ではこの「MBL(株)医学生物学研究所」の紹介、「蛍光顕微鏡」で細胞観察、生産品である「検査キットによる感染症検査」などを5名のスタッフのみなさんにお手伝いいただきながら学習しました。

子どもたちからは…

「自分が知らなかったことをたくさん知ることができうれしかった」

「細胞のことに興味が持てたのでよかったです。さらに骨のようなものなど、いろいろな種類があることが分かりました。実際に(顕微鏡で)細胞を見てみると、すごい形をしていて、とても興奮しました。」

「一番関心をもったことは、自分で自分を弱めてしまう? ということがわかったので、日常生活を見直したいと思いました。」

その他、わからないことを会社の人に聞いてみたいなど、学ぶだけでなく、細胞や抗体などに関する疑問も持つことができたようです。貴重な時間となりました。

-

子どもの安全みまもり隊、校内の消毒作業、読み聞かせ、学習支援など、児童のために、日頃よりお世話になっているボランティアのみなさんの招待して感謝の会が行われました。2年ぶりの開催となります。

はじめに、活動の様子をスライドショーで紹介しました。当日、お越しいただけなかった方からも、児童へのメッセージを寄せていただき、スライドとともに紹介しました。(すべてのメッセージを玄関に貼りだし中です)

「朝のみんなのあいさつを聞くと、晴れ晴れした気持ちになるよ、ありがとう」

「(横断歩道で)しっかりと頭を下げているのを見かけると、ドライバーさんも気持ちよく仕事に行けるよ。」

「どんなに寒い朝でも、頑張って登校するみなさんを見ていると、がんばらねば!という気持ちになったよ。」

「学校に来ると元気をもらえます。手良っこは『素直』だからうれしいです。」

「みんな病気をしないで、学校を楽しんでね。『宝』ですよ。」

「自分でできることを増やそうね。1回でうまくいかなくても、2回、3回と繰り返せばできるようになりますよ。」

「トランペット、みんなと一緒に練習できてうれしかったです。」

などなど、たくさんの温かいお言葉を寄せていただきました。

また、3年生は『畑の活動』を、4年生は『8020推進員としての活動』を、それぞれまとめてボランティアのみなさんに発表しました。

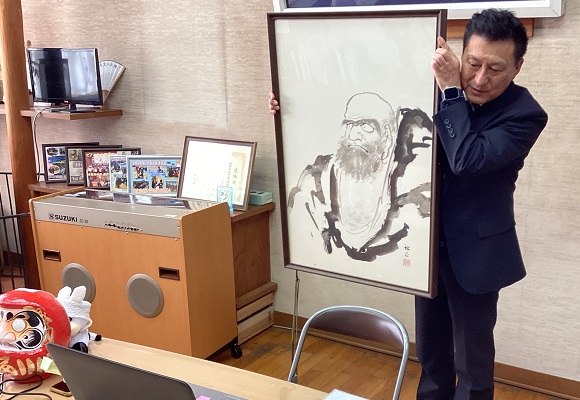

最後に、ボランティアにみなさんを代表して公民館長さんより、「行きも、帰りも、笑顔」という書画をいただきました。わくわくしながら学校へ行く姿、しっかり学んで帰ってくる姿、毎日そんな姿でこれからも頑張ってね、と励ましていただきました。

ボランティアのみなさん、本当に1年間お世話になりました。

-

自分たちで収穫した大豆を使って「みそづくり」に挑戦しました。「みそづくり」では、伊那市東春近の「伊那華のみそ娘加工組合」の方にお越しいただき、手づくりみその作り方を教えていただきました。

最初は、鍋で煮て柔らかくします。子どもたちは、火の番をしたり、あくをとったり、ゆでこぼれないように見まもったりしました。

大豆が茹で上がったら、大豆の重さを量り、混ぜる塩やこうじの量を調整。その後、茹で上がった大豆をビニール袋に入れて、一人ひとり棒で押しつぶす作業を繰り返します。最後は、塩とこうじを混ぜ合わせ、おにぎりのように丸めます。そのみそ玉を大きな袋につめて、たるの中に入れて完成しました。

みそができるまで、1 年かかるそうです。みんなで力を合わせて体験できました。おいしいおみそができあがるといいですね。

-

感染対策などにより校長室から各教室へオンラインで配信されました。

手良小の「つないでいく」ということについて講話がありました。「秋の自然に親しむ日」「手良太鼓(当初は『ふれあい太鼓』)」「親子ふれあいトンカチ教室」の始めた頃のエピソード、さらに「トランペット鼓隊」は昭和の頃にさかのぼることや、寄贈した方の手良の子どもへの思いや願いについてのお話です。手良小学校の伝統をこれからも大切にし、始めた頃の地域の皆さんの思いをつないでいきたいというお話でした。

詳しい校長先生のお話は当ホームページのメニュー『校長室』をご覧ください。開始当時の貴重な画像もあります。ぜひどうぞご覧ください。

-

昨夜降った新雪、他校の参加もなく、絶好のコンディションのもとでスキー教室が伊那スキーリゾートで行われました。

開校式では「スキーが上手になりたい」「インストラクターさんの言うことをよく聞いて最後は上達するようにしたい!」と代表児童がめあてを発表。高学年の皆さんはもちろん、低学年のみんなもインストラクターさんのアドバイスや注意事項をよく聞いて、スキーに取り組みました。

背筋を伸ばして、エッジを効かせ、スピードをコントロールして滑り降りる低学年の皆さん。

最上部の中級者面でターンの練習をする中学年の皆さん。

先生たちも楽しみました。

あっという間の1日。すっかり腕前を上げた皆さんでした。

-

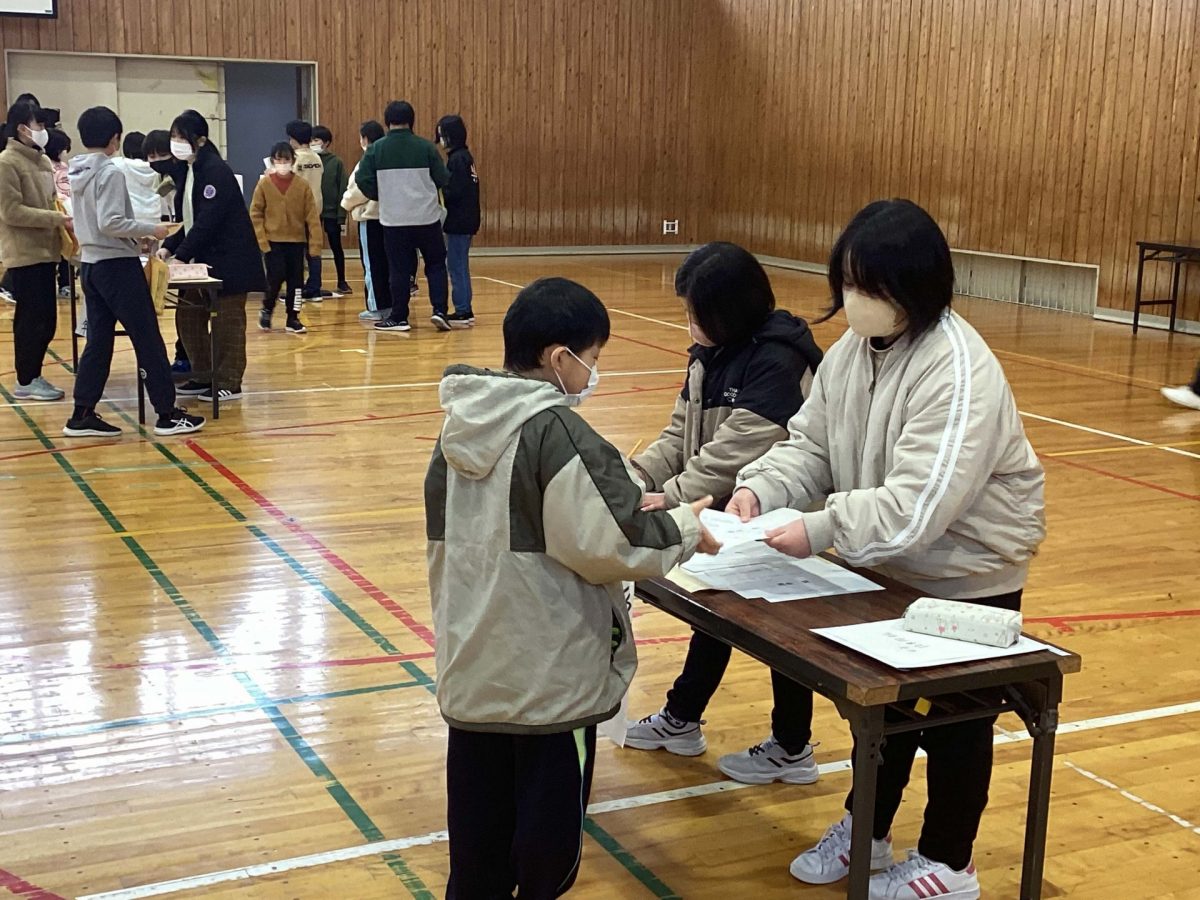

令和5年度児童会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。新年度は、新6年生が12名、委員会の再編・統合も行われ、児童会会長1名、副会長1名(定数1名減)に対する信任投票という形で選挙が行われました。

投票前には最後の候補者と推薦責任者による演説が行われました。

友だち同士の「あいさつ」の大切さ、従来の遊びのルールが異学年間の関わりをしにくくしていること、廊下歩行調査の見直しなど、より具体的な、これから取り組みたいことを発表しました。

そして、投票。この1か月準備をしてきた「選挙管理委員」の皆さんの説明や指示を受け、粛々と投票が進みました。特に初めての3年生は緊張の面持ちで投票用紙を投票箱に入れました。

下校時に開票結果が報告され、2人とも信任されました。2人を中心に新6年生のこれからの活躍に期待です。

-

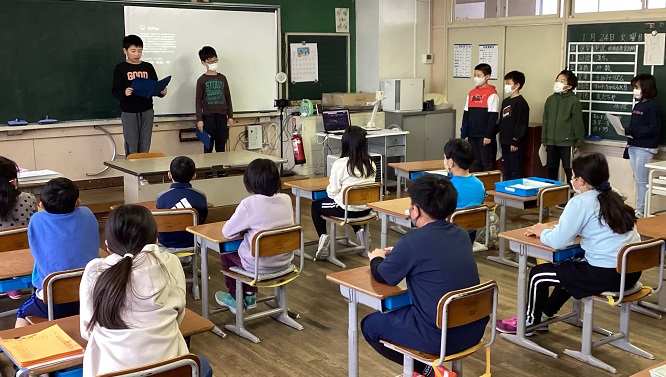

令和5年度手良小学校児童会正副会長に3名の児童が立候補しました。今日からいよいよ教室訪問。

初日は3年生の教室訪問。演説を聞く3年生も、いよいよ4月から児童会の委員として活躍します。会長候補の緊張感のある、熱のこもった演説に、じっと聞き入っていました。

候補者の5年生の皆さんは「あいさつが自然にできる学校」「安心して過ごせる学校」目指す学校の姿をはっきりと伝え、「挨拶週間の実施」「全校が関わりの持てる休み時間の過ごし方」など、具体的に目標達成のための具体策を発表することができました。

頼もしい限りです。そんな5年生の候補者も、演説が終わって廊下に出ると「あー、緊張した」とポツリ。初めての体験ですからね。

-

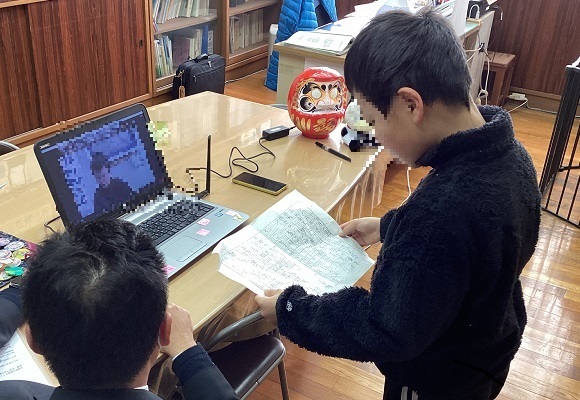

3学期の始業式は、感染対策等を踏まえ、オンラインで行いました。

2年生児童代表の発表では、「給食をきれいに早く食べること」「一生懸命掃除をすること」「なわとびを上手に跳ぶこと」の3つを目標にがんばる、という発表がありました。

また、5年生児童代表の発表では、難しくなってきた算数の授業についていけるよう「自学」で復習をすることや自分の考えを発信し、みんなを引っ張れるようにすること、家庭科の調理や裁縫の学習を機に家でも作れるようにしたいことを目標として発表しました。

「うさぎ年」の校長先生からは、うさぎ年は、「去年までで様々なことの区切りがつき、次へと向かっていく、そして成長し、明るい世界が広がっていく年。」中学へ進学する6年生、そして全校の皆さんも良い年にしてほしい、とお話がありました。

また、初詣に行った際に買っただるまの起源や目入の意味などをお話しの後、実際にだるまに目を入れ、みんなが健康で、笑顔一杯の1年間になるように願いました。

2023年うさぎ年、実り多い1年になるといいですね。

-

2学期の終業式を体育館で,全校児童が集まって行いました。

はじめに5,6年生の総合的な学習の発表がありました。

5年生は、お米作りの学習の発表を、動画やキーノート(プレゼンテーションアプリ)を使って発表しました。畦シート張りでは、シートを使う理由や張り方を実演してわかりやすく、また協力している様子を見せながら発表しました。水の管理については、育てるうえで大切な活動であることや、稲の成長に合わせた水の量の調節が必要であることなど、学んだことを分かりやすく説明していました。

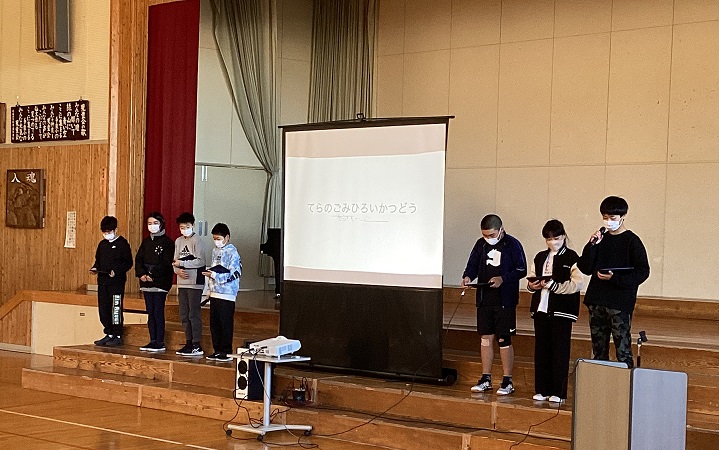

6年生は、卒業プロジェクトの一つとして取り組んでいる、手良地区のごみ拾い活動について、やはり動画等を使って発表しました。「卒業前に手良地区のごみをゼロにする」という目標を掲げ、まずは手良の4地区ごとのごみ拾い活動に取り組み、その量や種類、地域による違いなどを報告しました。その成果だけでなく、どうしたら手良のごみを減らせるかという「問い」をもち、公民館にご協力いただいて地域に呼びかけてみよう、といった今後の取り組みの方向まで発表してくれました。

校長先生からは…、

2学期、みなさんが大きな事故や怪我がなく、健康に生活ができたことをとてもうれしく思っています。そして、学年や学校の活動を、ほぼ予定通りに行うことができました。

「健康」「命」が第一です。健康に過ごせた自分に「ありがとう」と、今年も声をかけてあげてくださいね。

さあ、もうすぐ楽しいお正月です。お手伝いもたくさんあると思うので、がんばってください。また、ご家族の皆さんや親戚の方々と楽しく過ごすことも多いと思います。お家でもたくさんの笑顔で楽しんでください。

みなさんとみなさんのご家族がよい新年を迎え、ニコニコ笑顔で元気に3学期をスタートするのを待っています。事故やけが、病気などに気をつけて、よいお年をお迎えください。1月10日(火)の始業式の日に、またみんなで元気にお会いしましょう!

明日からは13日間の『冬休み』。よい思い出ができるといいですね。

-

2022年。今年もがんばった手良小学校のお友だちに、サンタさんから素敵なプレゼント!

来年もいい年になりますように…

メリー・クリスマス!!