-

11月2日(木)に、本校舎と体育館前廊下にワックスをかけるため、全校で汚れ落としを行いました。剥離液をまき、ポリシャーを使い古いワックスを落としました。機械の届かない隅は、生徒がこすってきれいにしました。昨年は予定日に雨が降ってしまい、中止になってしまったので2年ぶりのワックスがけとなりました。汚れ落としが終わった後、清掃委員会が中心となってワックスを塗りました。

作業終了後、とてもきれいになった廊下を見て、清掃委員会のメンバーはとても満足そうでした。高遠中学校にお越しの際は、ぜひ、廊下の輝きにもご注目ください。

-

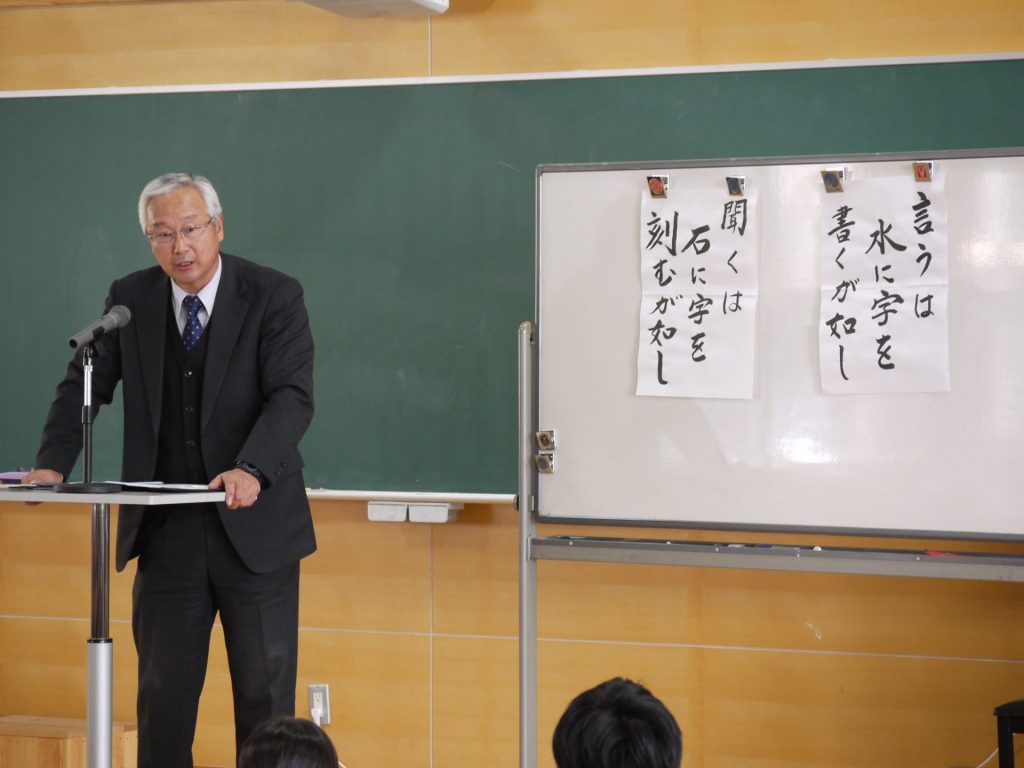

10月31日(火)に、人権教育強調旬間に合わせて、校長講話が行われました。校長先生は、2学期もまとめの時期が近づき、学年・学級の団結や、人間関係の深まりが見られる時期だが、逆に人間関係に亀裂が生じてしまう時期でもあるので、周囲の人と良好な人間関係を築くことができ、好ましい社会生活が送れるような人になってほしいと、語られました。

そして、『言うは水に字を書くが如し』『聞くは石に字を刻むが如し』という2つの言葉から、「言う」を「する」に、「聞く」を「される」と置き換え、学校にはさまざまなタイプの人がいるので、自分のためであれば犠牲にしてもかまわないという考え方だけはしないように、自分にされて嫌なことは友達にしない、そんな生徒になってほしいとお話されました。

-

10月24日(火)に人権教育講演会が行われました。日本車いすバスケットボール連盟強化育成部長・技術委員、公益財団法人 長野県障がい者スポーツ協会副理事長の奥原明男先生にお越しいただき、「スポーツってすばらしい ‐バリアフリーな社会をめざして‐」を演題に講演をしていただきました。

事故のため車椅子で生活することになり、車椅子バスケットボールと出会い、選手として活動していく中で得た経験を教えていただきました。今やらなくてはならないことを真剣に考え、今できることを真剣にやり、具体的な目標を立て、ひとつひとつその目標に向かって挑戦していくことで、スポーツでも文化系なことでも勉強でもとても充実した生活が送れる、と教えていただきました。

講演会の後半では、実際に車椅子バスケットボールの体験をさせていただきました。各クラスの代表者がシュートやパス、移動などを体験しました。パラリンピックへの出場経験のある奥原さんはとても速い動きで、車椅子バスケの激しさを教えてくださいました。大会や練習時にはこげたゴムのにおいがしてくるそうです。

高遠中学校は現在人権教育強調旬間を行っています。今回の講演会で生徒も教員も改めて人権について考える機会となりました。奥原先生、お忙しい中貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。

-

10月21日、22日に行われた新人上伊那郡大会の結果をお知らせいたします。

それぞれの結果は以下の通りです。

◇バレー 予選リーグ敗退

◇女子バスケ 4位 南信大会出場

◇男子バスケ 1回戦敗退

◇剣道部

女子団体 予選リーグ 1勝

女子個人 3回戦敗退

各部とも、全力で戦えたのではないでしょうか。

女子バスケ部の皆さんおめでとうございます。11月11、12日に行われる南信大会でも全力で試合に臨んできてください。

-

10月11日に上伊那郡内の小中学校の教員が集まり、教科ごとに研修会を行いました。高遠中学校では国語科の研究授業や研究発表、レポート発表、指導主事の久保貴史先生からのご指導などが行われました。

研究発表では、研究授業の教材である「竹取物語」について、本校教員の小林智教諭が、研究テーマ「つける力を決め、目的的に教材を読む授業の工夫」などを取り上げ、高遠の学と関連付けて発表が行われました。

公開授業では鬼頭つかさ教諭により、古典教材の「竹取物語」が扱われ、古文特有のリズムを意識して音読するなど、楽しんで読むための工夫や七五調を取り入れた口調訳をグループで考える活動があり、とても楽しい授業となっていました。

レポート発表では板書をどのように行うか、4~5人のグループに分かれて話し合いを行い、iPadからプロジェクターに映して、考えを共有しました。