-

良い天気に恵まれ、焼き芋キックベース大会が行われました。低学年も委員会のグループごとに分かれて、8日に園児とともに掘ったサツマイモを自分たちで洗い、アルミホイルをまいて、火の中に入れました。

サツマイモが焼けるまではキックベース大会です。

上の学年の子が下の学年の子に寄り添って、キックベースのルールを少しずつ伝えながらゲームが進行していきます。

保育園の皆さんも参加して、委員会ごと3つに分かれて高学年が考えてくれた遊びで楽しみつつ声をかけあっていました。

さて、お楽しみのサツマイモ。上手に焼けて食べごろです。

放送委員会の児童が、今日1日をどのように感じたかを多くの児童にインタビューしてくれました。子どもたちにしてみれば、朝から焼き芋をしながら焚火にあたり、キックベースをして、おいしい芋を食べ最高の1日になりました。

児童会では、ごみの分別までしっかり準備してくれてあります。

そして、片付けには1年生も参加しています。これが、本校の伝統です。こうやって新山っ子が育っていくのです。

-

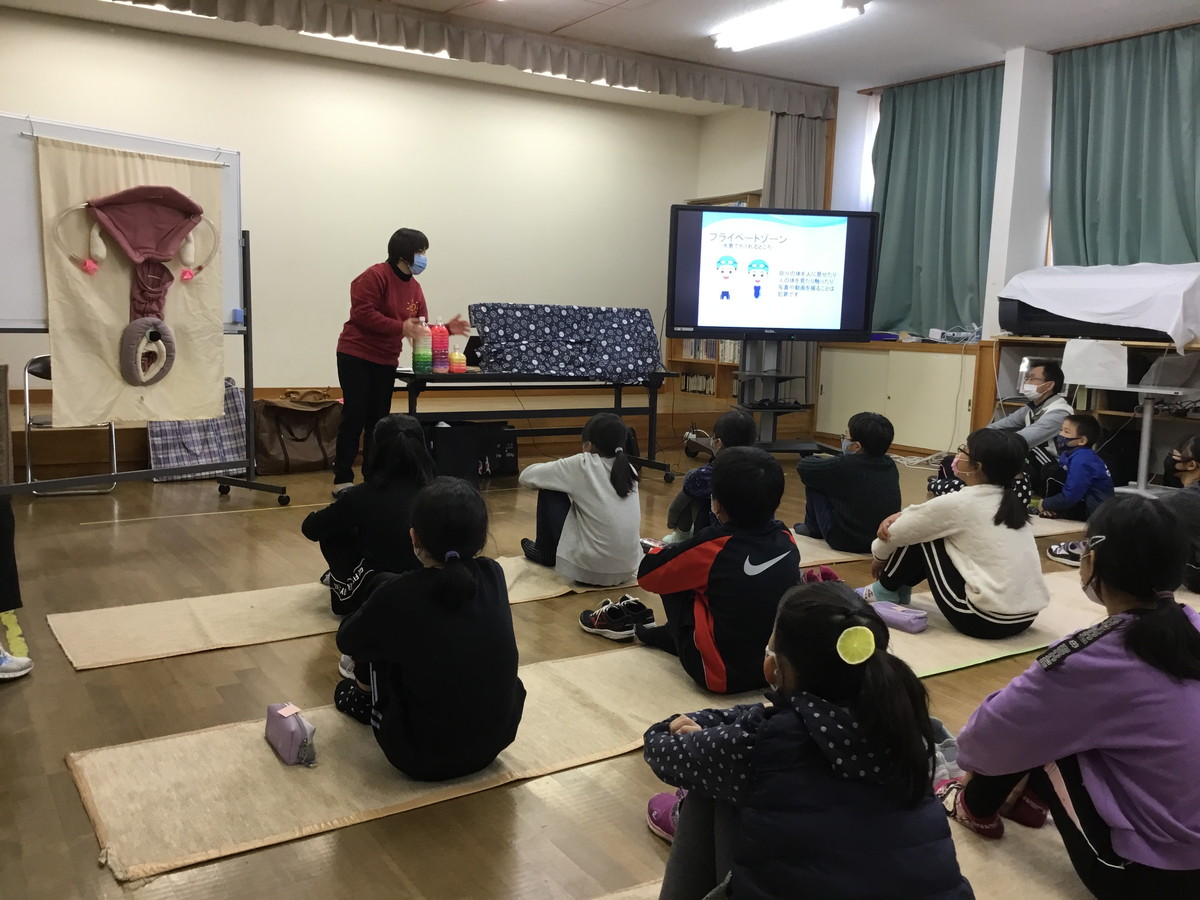

昨年に続いて 小林まゆみ先生に来校していただきました。今年度は、4・5年生にお話ししていただきました。

自分以外の人のプライベートゾーンに勝手に足を踏み入れてはいけないこと、自分の性器を清潔に保つための手段、自分を含めた命が生まれるまでの過程など、自作の教材を使って分かりやすく説明してくれました。

自分という存在は、家族に望まれて生まれてきたかけがえのない存在で、ここにいる一人一人がそういう存在なのだから、自分だけでなく、人も大切にしていってほしいということを子どもたちに伝えていただきました。

子どもたちの感想は、「お母さんがあんなふうに自分を生んでくれたのだから自分を大切にして生きていきたい」「自分以外の人や家族も大切にしていきたい」「あんなふうに生まれてきたのだから、どんな苦しいことでも乗り越えられる」ということも書いてありました。子どもたちにとってかけがえのない学習をさせていただきました。

-

雨が降ると固くなる粘土質の畑ですが、6月に植えたサツマイモを収穫しました。

新山保育園の児童も一緒に掘り出して、食べるのも一緒です。お兄さんの体の下に手を伸ばして・・・

一輪車4台分の収穫です。焼き芋するのに適した大きさの芋を探せるかどうか。一つ一つがとにかく大きいので選ぶのが大変です。16日に行われる焼き芋キックベース大会が楽しみです。

-

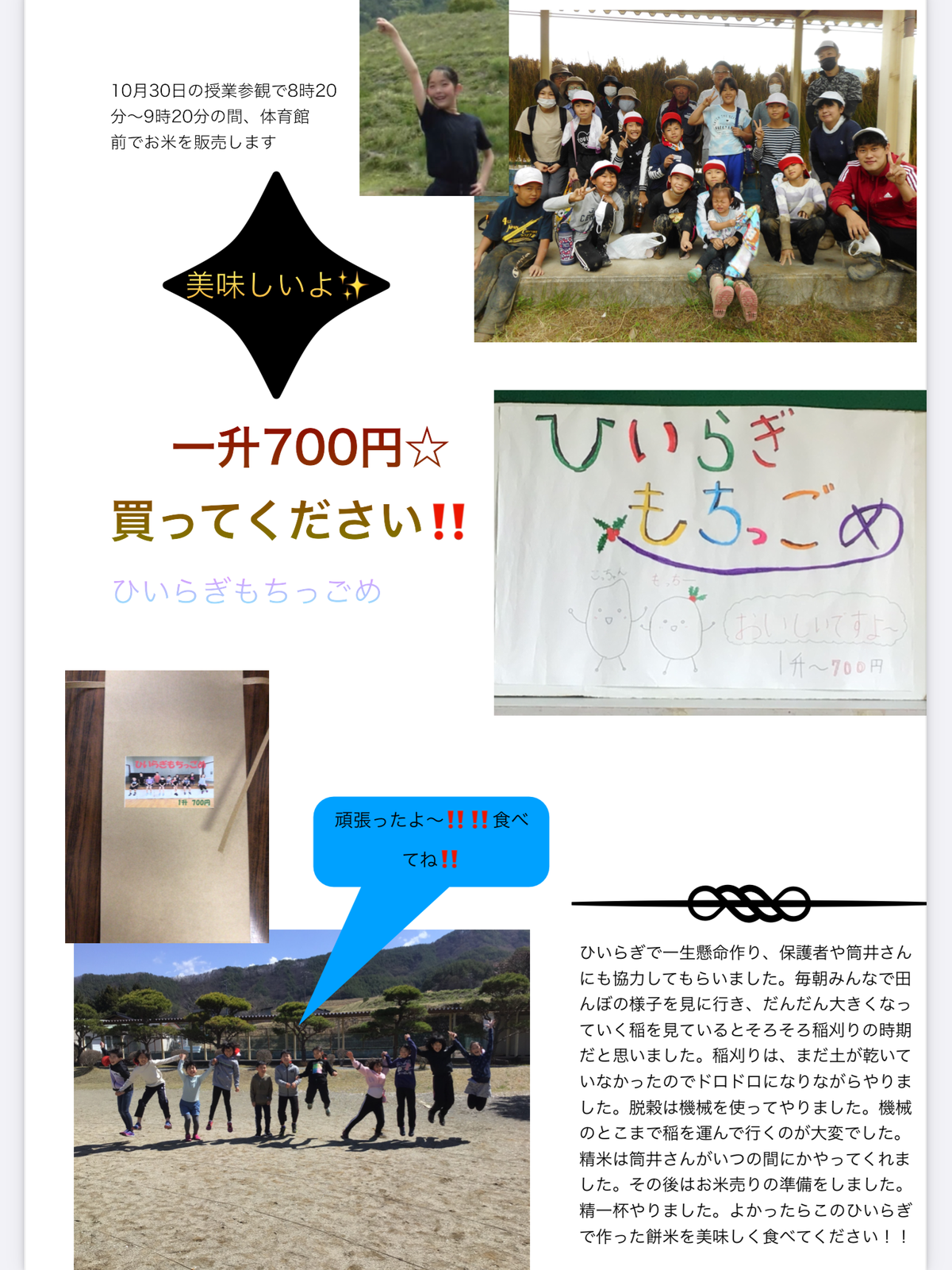

5年生の子どもたちが作ったチラシです。カラー印刷して配付するとお金がかかってしまうのでHPでお知らせをします。

10月30日(土) 8:20~9:20までの間、5年生が体育館前で販売します。1升700円です。お1人2袋までです。売り切れた場合は申し訳ありません。

是非ご来校ください。

-

10月20日(水)校長講話が行われました。1週間 学校職員からは挨拶をしないで、児童が挨拶をしてきたら挨拶を返すように先生方にお願いし、それを受けての校長講話でした。

すると、先生方から挨拶をしてこないことに気づいていた児童もいました。

講話の中で、ご自分の中学生時代の経験から悔やんでいることをお話していただきました。スライドもとてもきれいに作られてあり、子どもたちもしっかり話を聞いている様子でした。

翌日朝、どうなるかなと思っていましたが、いつも以上に元気な声で自分から挨拶をする子どもたちが登校してきました。褒めて、うながし、また褒めてうながし、そんな繰り返しで伝統はつくられていくのかもしれません。

-

三界山に5・6年生が登りました。快晴ですが、空気がひんやりとし、体を引き締めてくれるそんな天気に恵まれての登山でした。ところどころ見える新山の景色に感動したことでしょう。

付き添っていただいた三界山登山道整備隊の方の中にはお仕事を休んで参加してくださった方がいます。本当にありがたいことですが、なぜそこまでしてくださるのか、子どもたちには、考えていってほしいです。

-

寒い冬です。46日の始業式が行われました。

校長先生からは、「ちっちゃな学校ででっかい夢を」新山小学校のキャッチフレーズで、新山が大好きで、新山で夢を実現させようと頑張っている大人の人の紹介がありました。新山についてたくさん学習し、教科などの学習もし、しっかり運動してしっかり遊んで、いい46日間にしてほしいというお話がありました。

-

秋の自然を親しむ日が行われました。

昨年度は、キノコが不足だったことや天候不良で実施できず、2年ぶりの開催となりました。しかし、今年度は、みんなで採れたキノコを鍋で煮ていただくことはせず、採れたキノコを持ち帰る予定でしたが、果たしてキノコは採れたのでしょうか。

松茸もこんなに大きいのが採れました。そして様々なキノコが採れ、新山の自然の偉大さを感じた1日となりました。ショウゲンダケ(虚無僧)が多く採れていたようです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 帰校した後、キノコ博士の間澤さんにキノコの名前や食べられるか否かについてお話をお聞きしました。とても詳しく話していただきよく分かりました。

地域講師の方、先生方の準備、新山の自然に感謝し、大満足の1日となりました。

-

地域の方に今年度も松茸をいただきました。

毎年お世話になっている松茸名人の方からもいただいています。

給食の先生方に協力いただき、みんなで堪能したいと思います。秋の恵みと地域の方の思いに感謝です。

-

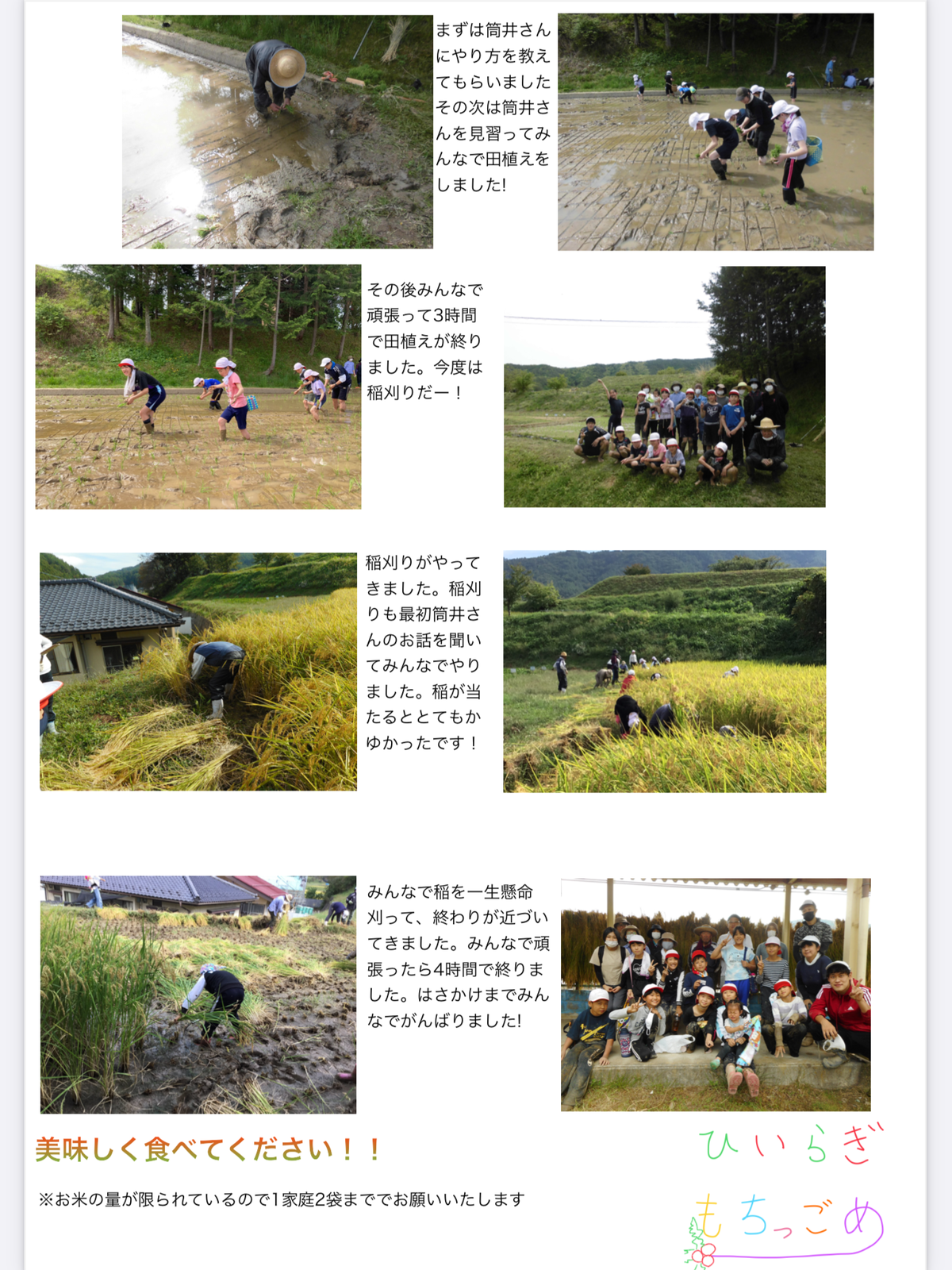

刃物を使うことも少なくなってきた子どもたちですが、今日は全員手で刈っていました。

なかなか水がはけない田んぼなので歩くだけでも大変そうです。

子どもたちも相当体力を奪われたことでしょう。