-

7月9日、1、2年生がハッチョウトンボの観察会に行きました。子ども達は、いろいろな種類のトンボを観察することができました。新山トンボの楽園を育てる会の酒井さんと北原さんから、トンボの特徴について、いろいろ教えていただきました。

-

7月5日、七夕コンサートが行われました。七夕コンサートでは、それぞれのクラスの持ち味を発揮した発表になりました。クラスによっては、ソロパートの発表があって、一人一人が堂々とセリフや歌を伝えられていて感心しました。本番までに歩んできたクラスのあゆみはそれぞれだと思いますが、みんなで気持ちを一つにすることで大きな課題を乗り越えられることの良さを、クラスで振り返ることができたことでしょう。

-

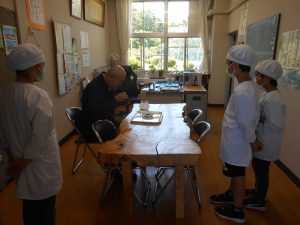

先月、おカイコ様について、今年はどんなことに取り組みたいか?どんなことを調べたいか?クラスで話し合った。その中で、「クワの葉は食べられるのか調べたい」「食べられるのだとしたら料理を作ってみたい」という意見が出ました。そこで6月19日に、クラスでクワの葉味噌汁と、クワの葉ナムルを作りました。葉は、少し固かったみたいですが、美味しかったそうです。

-

6月19日に、3年生が、社会科の単元「農家の仕事」の一環で、アルストロメリア農家の「農業組合法人らいふ」さんの仕事の様子を見に出かけました。ビニールハウスの見学では、きれいな花を咲かせる工夫について教えていただきました。温度管理や虫対策、花が折れないようにまっすぐ育てるなど、いろんな工夫をしていることが分かりました。アルストロメリアの苗は日本では育てておらず、オランダまで行っていい苗を選んでいることや、1苗2300円もすることにみんな驚いていました。また、実際に花を切ったり抜かせてもらい、その花をお土産にいただきました。農業について授業で勉強していく中で自分たちが疑問に思ったことにも丁寧に説明してくださり、とてもよい経験ができました。

-

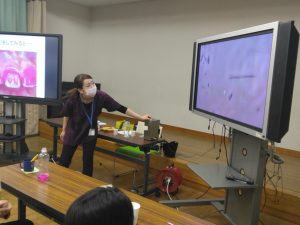

6月18日に、歯科衛生士の松岡さんから、脂身の多い食べ物を食べているから、歯にプラークがつきや すいという話をお聞きしました。また、実際、プラークを電子黒板に写して見せてくれたので、子ども

たちは、どれだけたくさんのばい菌が歯についているかを知り、歯磨きの大切さを実感することが

できたことでしょう。さらに固い物を食べて、歯を丈夫にすることで、脳への血液の流れが良くなり、

肥満予防、癌予防、脳の発達にもつながることを学ぶことができました。