-

5年生が田植えをしました。泥だらけの田んぼに足を入れると、その感触に「キャー」とか「うわー」という歓声があがります。泥の中では足を動かすのも思うように動かせません。泥の中からガスが出てきたり、そこに住む虫を見つけたりして、また一騒ぎ。苗をもらって植え始めたときは、ぎこちなかったようですが、コツがわかると働き者の5年生はドンドン田植えが進んだようです。以前農家の方に「もっとおいしいお米を作ろうと思っているんだけど、今年はこのやり方でやろうと決めてもその効果が分かるのは収穫の時。だから1年に一度しか試せないんだよね」と聞いたことがあります。5年生も今年限り。おいしいお米になりますように。

左:2年生が体育でiPadを使っていました。自分の使う道具として慣れ親しみ、有効に正しく活用できるようになってほしいと思っています

-

2年生のお便りに「算数の足し算の筆算をSchool Taktをつかってやってみました」と書かれていました。今の子どもたちは、生まれた時からデジタル情報機器(スマートフォンやタブレット等)の中で育ってきているので、家では使うのが当たり前ですが、学校職員は全員がデジタル情報機器を十分に活用しながら生活してきているわけではありません。だから、学校では使い方を子どもと一緒に勉強していく(創り上げていく)必要があります。「『わからないなぁ』とつぶやくと私たちに子どもたちが教えてくれる」こんな学び合いも行われています。

6年生が家庭科でお互いの朝食の献立について考え合いました。「野菜をもっと食べよう」等アドバイスも書かれています

-

「中止なんだよね。やめちゃうんだよね」と下校時に確認するように話しかけてくれたのは1年生。子どもたちにとっては「延期」も「中止」も同義に等しいことなのだとあらためて感じさせられました。ずっと楽しみにしてきたことが、自分たちの意識とは関係なく先延ばしになってしまうこと。それを受けとめる子どもたちのことを考えると胸が痛くなる思いでいます。全国的にワクチン接種が始まりました。一日も早く何の心配もせずに生活できる日がくることを願うばかりです。

子どもたちが管理している畑の様子です。特別時間割がなくなったので、今日は畑で作業をする学年が多かったです。育てているものは、各学年で子どもたちが話し合って決めています。うまくいかないこともたくさんあると思いますが、自分たちで育てる経験をすることを大切に考えています

-

降水量を示すデータを調べてみると激しいときは1時間に14mmの大雨でした。グランドも水浸しで、遠くの風景もかすんでよく見えません。こんな日は通学路に沿った道路にも水たまりがところどころできています。道路には美和ダムの浚渫工事の関係で大型のダンプカーがたくさん走っていますが、登下校で歩道を子どもたちが歩いているとスピードをさらに落とし、水がはねないように子どもたちから距離をとって通行してくれます。子どもたちの安心安全の見守り隊も兼ねてくださっている運転手の皆さんです。ありがとうございます。

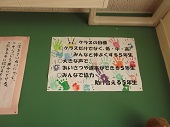

左:土砂降りの時の様子。グランドより先は見えませんでした 中と右:4年生,5年生の教室に学級目標が掲示されていました。どちらも「みんなで」ということを大切に考えているようです。自分たちのクラスを主体的に創りあげてほしいと願っています。

-

「前ならえ、前ならえをすればいいんだよ」とすぐに反応して4,5年生に伝えているのは6年生。高学年表現種目の合同練習で「真っ直ぐになるときれいに見えるよ」と先生に言われた時の様子です。「○○しなさい」という指示をされてから動くことが多くなると、指示があるまで動けない子になってしまいますが、「○○したいのだけど」と提案して考えさせると主体的に動ける子どもたちになっていきます。いつでも「自分で考え 自分から取り組む 長谷の子ども」を目指しています。

昨日、砂場に新しい砂が届きました。今朝、山になった砂で早速遊んでいる子どもたちがいました。新しい砂山なので、遠慮がちに遊んでいるようでした