-

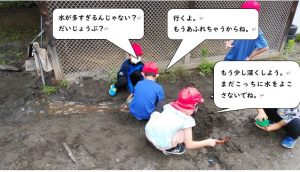

こんな感じでやり取りをしています。今は「ミミズ」をたまたま見つけたので、「ミミズ」が主人公になっています。しかし、他に新しく興味をひかれるものができると「ミミズ」は忘れ去られて、次の物語(遊び)になっていきます。誰かが見つけたものやことからどんどん新しい物語が始まります。時々「ねぇ、ねぇ、ほら・・・」と報告してくれるので、見ていても飽きることはありません。おもしろいです。

-

この数字は、昨年度の児童アンケート項目「授業がとてもまたは概ねよく分かる」の数値です。毎日分かる授業100%を目指して先生方は努力していますが、完成や正解はなく求め続けることなので、時には100%であったとしても常にという訳にはいきません。大事なのは「自分で考え じぶんから取り組む子」、「頭をフル回転させている時間が長くなる」ことだと思います。朝、水遊びで川と湖を作っている子どもたちは、友だちとのやり取りをしながら、自分のやりたいことを夢中になって楽しんでいます。今日は「ミミズ」を主人公にしていました。こういう夢中になって楽しむことは、自分が欲する学びの素地になっていくと思います。子どもたちの楽しむ時間を増やしたいと思いました。

左:3年生がひまわりとホウセンカを植えていました。理科で使います 中:1年生が学校の花壇の世話をしていました 右:休み時間に1年生が6年生と不思議なコミュニケーションをしていました。写真ではわからないかもしれません

-

14:00頃~低学年下校の時刻(学校待機)~16:00全校集団下校の約2時間、大雨と雷が続きました。雨雲レーダーを見ても新しいデータに更新される度に雲の動きが違いました。大きな雷の音に耳を塞いで何もできなくなった低学年の子もいました。昔から怖いと言われているものの一つが雷です。無事下校できてホッとしました。1・2時間目には高学年がプール清掃をしました。このときだけ天気が良くてピカピカにすることができました。働き者の高学年です。今年もたくさん泳げることを期待しています。

左:清掃開始直後のプール 右:清掃終了間際のプール ピカピカです

-

「今日おやつタイムできるかな?」「どうかな?できるんじゃない?」と下校中に会話している2年生。家に帰った後の遊ぶ約束かと思って聞いていましたが違いました。「おやつタイム」とは、通学路の脇に生えている桑の木から熟した桑の実をとって食べることでした。「むらさき色になっているのじゃないとすっぱいからね」「あるかなぁ」と手の届く限りの枝から桑の実をとっておいしそうに食べていました。帰り道に楽しみがあるなんて素敵なことです。こういうことって、昔は当たり前だったのかもしれませんがいまでは少なくなってきました。他の子も何か楽しみがあるといいなぁと思いました。

全校のクラスだよりです。6年生のお便りには、タブレットを使ってタブレット上の共通の場所に、それぞれが書き込みをしてグループ毎に意見を集約している様子が書かれていました。リモートワークしている会社では同じようなことが当たり前に行われているのかもしれません。新しい勉強方法の一つだと感じました

-

お掃除が終わってバケツの水を流している3年生に「ご苦労様でした」と声をかけると「今日は、黒板をすごくきれいにしました。ピカピカです」と教えてくれました。「自分で考え、自分から取り組む」ことについて話をしたので、「今日は黒板をきれいにしよう」と意識してお掃除をしていたのだと思います。何となくやるお掃除ではなくて考えながらやるお掃除です。やりながらたくさんの発見があると思います。毎日のことですから、続ければすごい力になります。続けてほしいです。

ゲタ箱の様子です。ちょっとしたことですが、毎回自分の靴も考えて入れられるようになることは大事だと思っています。数秒のことですが、積み重ねてほしいです