-

1・2・3年生の表現種目はMrs.GREEEN APPLEの「青と夏」という曲で踊ります。手良小学校では毎年、3年生が一足先にダンスの練習を始め、1・2年生に教えてくれます。

この日も、全体練習の後、小グループに分かれて3年生が1・2年生の前に立ってお手本を見せてくれていました。テンポが速い曲なので、ゆっくりのスピードで、細かいところも確認しながら踊ります。手を伸ばすところ、足を曲げるところなど、かっこよく踊るためのポイントを練習していました。

4・5・6年生の表現種目は、フラッグを使います。

音楽に合わせて一人ひとりがフラッグを動かすだけでなく、隊形を変えて様々な動きをします。この日は一列に並んで旗を横に持ち、ウェーブの練習をしていました。隣の人が旗を下げたら自分も下げるのですが、なかなかきれいなウェーブはできません。みんながタイミングを合わせ、心を合わせることが大切なようです。

朝、トランペット鼓笛隊のみなさんも、校庭で練習を始めました。地域の学習ボランティア 後藤さんのご指導のもと、強い日差しの中、何回も繰り返して練習しています。歩きながら隊形を変えるところがとても難しそうです。運動会当日はオープニングで演奏を披露します。お楽しみに!

-

今年度も手良地区在住の読み聞かせボランティアのみなさんによる読み聞かせが始まりました。

子ども達のために「どんなお話を読もうかな?」とよく考えて選んでくださったお話です。本の挿絵が見える距離で、食い入るようにして耳を傾ける子ども達の目はきらきらしています。そして、子ども達の反応を見ながら、読み進めてくださる生の読み声は、テレビやオーディオから流れる機会音と違ってあたたかく愛情が込められているのを感じました。

3年生は手良の民話「清水庵物語」(中坪の歩み研究会作)の大型紙芝居を読んでいただきました。手作りの紙芝居は、とても迫力があって美しい絵です。

読み聞かせは、子どもの言葉の発達を促し、全ての学習の基礎となる「読む力」を向上させます。また、想像力や語彙力も豊かになると言われています。一人読みができる高学年でも、本を読んでもらうことは心地よいものです。低学年のうちに、たくさんの絵本を読んでもらった子は、読書習慣が身につき一人で読書を楽しむようになります。おうちでも、ぜひ一緒に本を開いてみてください。

ボランティアのみなさんによる読み聞かせは、毎月一回を予定しています。

-

今年度の学校運営方針「みんなと一緒(手良の一員としての自覚と地域の方に支えられている意識を高める)」に関わり、今年も「全校和太鼓体験」を行いました。講師に伊那市西春近の「まつり工房」中森道子先生をお迎えして、2学年ずつ全校児童が太鼓の魅力にふれる体験をしました。

1・2年生は手を「グー」や「パー」にして叩いたり、手に伝わってくる振動を感じたりしました。バチを持って好きなだけ叩いたり、先生の合図でピタッとそろえて音を止めたりして、楽しみながら太鼓の基本的な打ち方や姿勢について学びました。

3・4年生はゲーム要素も取り入れながら、先生の指示に従って叩きます。短いフレーズを覚えて、「そーれ!」で始まり、音が揃う楽しさを味わっていました。

5・6年生はもっと高度な技を教わりました。体が大きいので太鼓の音も大きく響きます。そしてみんなでピタッと揃ったリズムを叩くことの心地よさを体験しました。

地域で大切にされている「手良太鼓」とふれあい、太鼓の楽しさや面白さを実際に体験したことは、いずれ地域への愛着の気持ちや感謝の気持ちにつながっていくことでしょう。

-

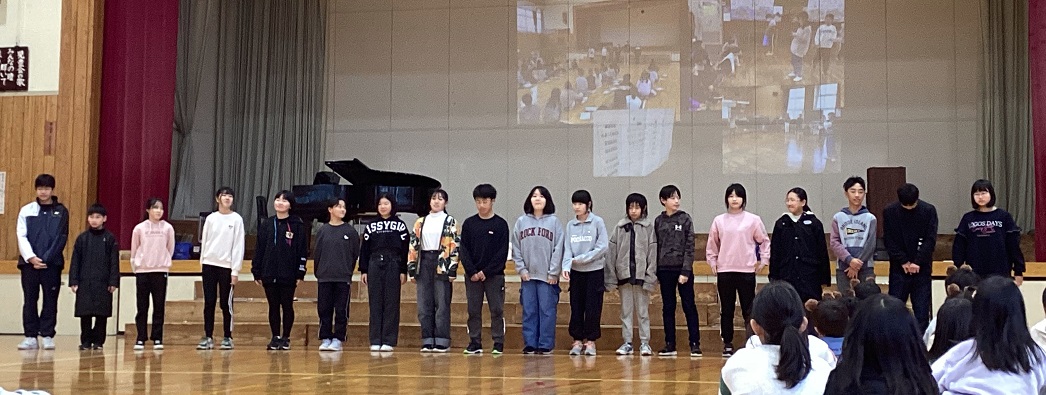

今年度の児童会活動のスローガンや活動方針を決めるための、児童総会がありました。

6年生の児童会役員のみなさんが、はきはきと司会進行をして、児童会スローガンの発表に続いて各委員会のスローガンや活動計画が発表されました。

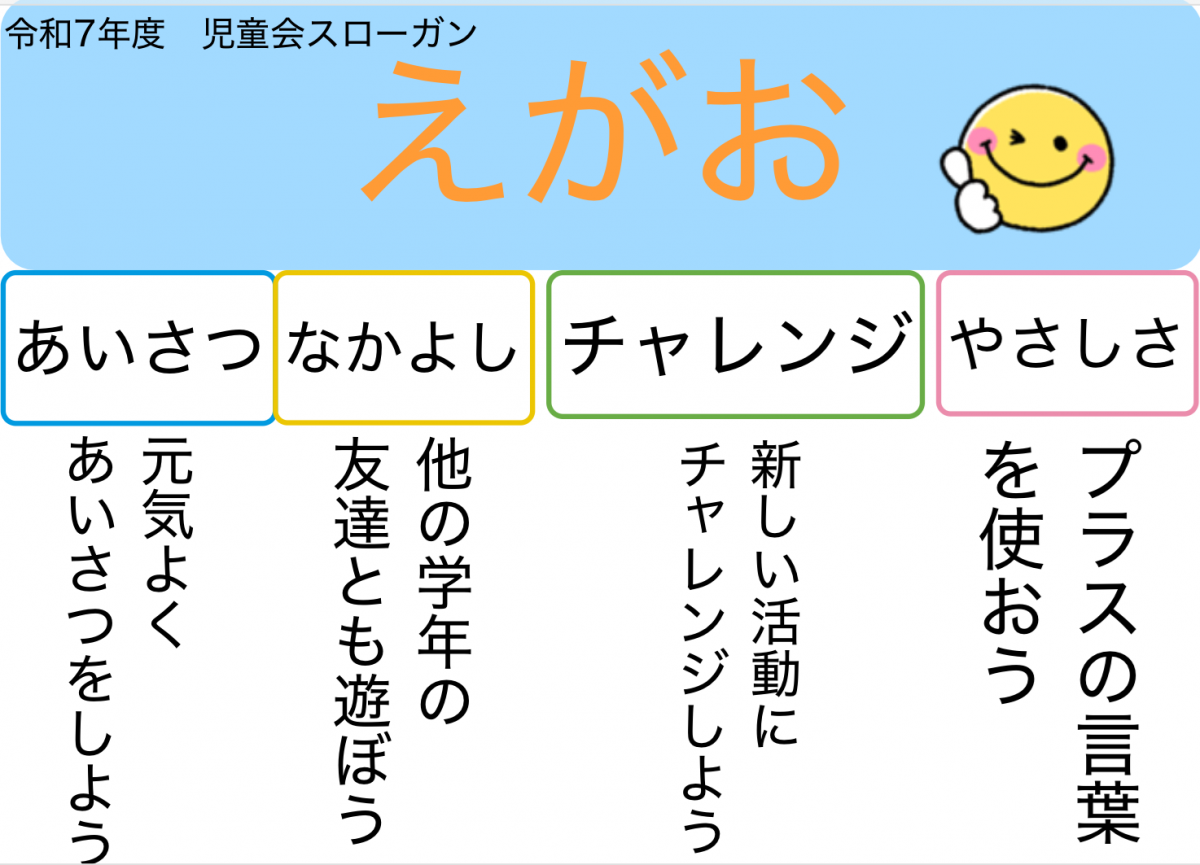

今年の児童会スローガンは「えがお」。そのために「あいさつ」「なかよし」「チャレンジ」「やさしさ」の4つの重点目標があります。全校が笑顔で楽しく学校生活を送れるように、各委員会が計画している委員会活動を展開していきます。

いくつか質問が出された後、全ての委員会の活動計画が承認されました。

そして、スローガン実現のために頑張りたいことを何人かの人が挙手して発表してくれました。他の学年の人とも遊んで「なかよし」になれるようにがんばりたい、苦手なこともあきらめないで「チャレンジ」していきたい、学校だけでなく地域の人にも自分から「あいさつ」をがんばりたいなど、前向きな発表があり、そのたびにあたたかい拍手がおきました。

最期に、校長先生からは、「児童会は自分たちの力で自分たちの学校をよりよくしていく活動」「スローガンの達成のために、これから何をしていくのかが大切」とお話がありました。

-

23日が雨天のため、24日に延期となった交通安全教室。駐在さん、安協のみなさん、PTA教養部のみなさんなどの協力のもと、無事実施することができました。

1・2年生は校庭の模擬道路で、横断歩道の渡り方などを練習した後、学校周辺の道路を一人ずつ実際に歩きました。要所要所に駐在さんや安協の方が立っているので、ちょっと緊張しながら、いつもよりしっかり左右の安全確認をして渡っていました。

3・4年生は、自転車乗りの基本から学習しました。自転車の点検サドルの高さやヘルメットのあごひもの長さは適切か。また、自転車の左側に立つことや、横断歩道は自転車を降りて押してわたることなどを確認しました。そして、スタートの仕方、まずサドルにまたがり、足でペダルをスタートできる位置まで回して足をのせ、右後方確認をして、スタート。この一連の動きがなかなかスムーズにできません。口に出して唱えながら練習して、癖のようになるといいですね。

3~6年生は、道路にも出てコースを一周してきました。道路では安全確認の仕方、停止位置、左右後方確認の仕方などを実際にやってみました。6年生は来年度から自転車通学をする子もいます。交通安全教室で学んだことを忘れず、安全に自転車に乗れるといいですね。4・5月は、交通事故が多発する時期です。おうちでも改めて、自転車の乗り方や交通安全について話題にしてください。

「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、令和元年(2019年)10月1日から、長野県では、自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。未加入のご家庭は是非この機会に加入することをお勧めします。

-

4月16日5時間目に、全校が集まって「1年生をむかえる会」が行われました。

6年生と手をつないだ1年生が拍手で入場。

1年生の自己紹介では、緊張しながらもニコニコ笑顔で、自分の名前と好きなお菓子をいうことができました。

校長先生をはじめ、先生たちも交じって、全校で王様ジャンケンをしました。その後、仙丈班(縦割り班)に分かれて、自己紹介をしたり新聞ジャンケンなどのゲームをしたりして、楽しい時間を過ごしました。

6年生が「1年生をむかえる会」の内容を考える話し合いの中で「全校で王様ジャンケンをしたい」という意見が出たのだそうです。

そこで、例年のプログラムを変更して、初めての企画に挑戦。「見本を見せたらどうかな」「でも時間が無いよ」など、色々意見を出し合いながら準備をしてくれました。

6年生としては上手くいくかドキドキしましたようでしたが、校長先生が「楽しかった人?」と聞いたとき、たくさんの子が手を挙げていたことからも、大成功となりました。全校のみんなの笑顔があふれる素敵なひと時でした。

-

手良小学校令和7年度がスタートしました。

新しい校長先生をお迎えする着任式では、校長先生のご紹介や児童会長の歓迎の言葉などがありました。

始業式では、新任の先生の紹介、担任などの職員の発表がありました。今年度は新たに7名の先生が手良小学校に来ました。校長先生からは、学校目標の「やさしい子・かしこい子・やりぬく子・元気な子」に関わって、3つの頑張ってほしいこと「みんなと学ぶ」「みんなが笑顔」「みんなと一緒」のお話がありました。

入学式では、9名の新入生を迎え、地域の皆様、保護者の皆様、全校児童・職員でお祝いしました。校長先生からは「小学校では楽しいことがたくさんあります」と、学校生活について紹介するお話をしていただきました。また児童会長からは、「困ったことがあったら、たすけてーって呼んでください。すぐ助けに行きます。」という頼もしい歓迎の言葉がありました。

全校児童72名で令和7年度のスタートです。よろしくお願いいたします。

-

「この仲間と、もう一度行きたい、修学旅行!」 よろこびも、悲しみも、みんなで共有し合い、仲間を大切にしてきた18名の皆さん! 学習では得意のICT活用の力を発揮し、意見交換しながら深めあってきました。また、仙丈班や委員会活動では、面倒見のよさを存分に発揮していましたね。

5つの小学校が集まる東部中学校でも、皆さんの持ち前の明るさを発揮して、充実した中学校生活を送ってください。 ご卒業おめでとう!

-

卒業式前日の3月14日。令和6年度手良小学校の「修了式」が行われました。

校長先生からはまず、「みんなと学ぶ」「みんなが笑顔」「みんなと一緒」の3つのことについてのお話がありました。「一人ひとりが、このことを大事にして学校生活を送ってきて、体も大きく成長し、顔つきはしっかりしていて自信が感じられ、楽しい充実した毎日の満足感や充実感が伝わってきます。本当に一年間でたくさんのことを学び、自分の力にしてきたんだなと思います。」と。

そして、校長先生のご自宅にある八重桜を使った「草木染め」見せていただきながら、こんなお話をされました。

* * * * * * * * * *

いろいろ調べてみると、一番きれいな桜色に染まるのは、春先、花が咲く前のつぼみのついた枝だそうです。咲き終わったあとの桜の枝ではきれいに色が出ないのです。

日本人の心の花である桜は、春本番を私たちに知らせ、私たちの気持ちを温かく、そして、活動のエネルギーを与えてくれる存在です。

花を咲かせ終えた桜は、新たな若葉を広げ成長していきます。それと同時に一年間をかけて、あのきれいな桜色を自分自身のなかに蓄えていくのです。夏の暑さや冬の寒さに堪え、気温が上がってくると、一気に水分を吸い上げ、蓄えてきた、桜の色を花芽に送り込み、花を咲かせるのです。

自然って実に神秘的で不思議ですね。

これは、皆さんにも当てはまる気がします。一年間手良小学校での生活を通して成長させてきた自分の力を、4月新たな学年に進級、進学に合わせて解き放ち、一段上の段階のスタートを切るのです。そして、また一年間かけてさらに力をつけていくのです。

(全てのお話の内容は「メニュー⇒校長室」をご覧ください)

* * * * * * * * * *

この春も、そして来年の春も…。児童一人ひとりが咲かせるきれいな花のために、エネルギーを蓄える1年が始まろうとしています。

4月からもそれぞれの教室で、「がんばれ! てらっ子!!」

-

卒業まですでに10日足らず。5年生が中心となって、6年生へ感謝の思いと笑顔になってもらえるようなすてきな会になりました。

よりよい会になるように一月前から準備をすすめ、スムーズに進行をしたり、場を盛り上げてくれた5年生ありがとう!