-

合言葉は…「いかのおすし」

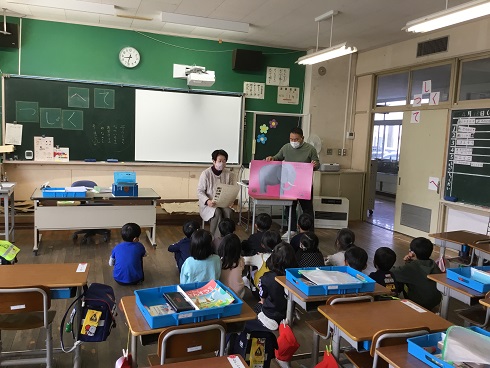

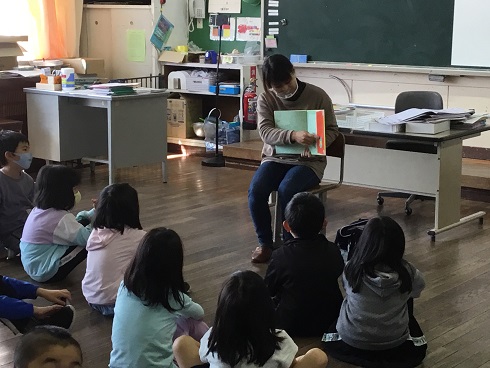

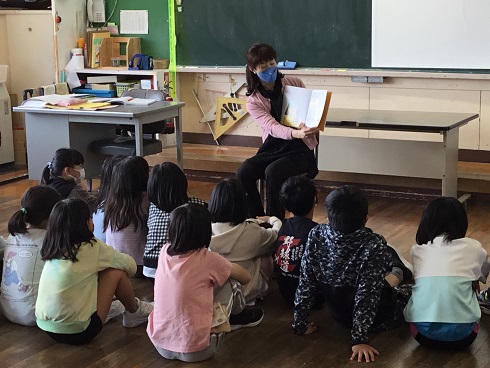

美篶駐在所の上野さんにお越しいただき、不審者に声をかけられたときの対応の仕方を教わりました。不審者から身を守るための合言葉、「いかのおすし」を確認しました。

子どもたちは、真剣な表情でお話を聞いていました。

見守り隊紹介式

防犯教室の後は、登下校でお世話になっている、見守り隊の方々の紹介式がありました。道に立っていただいたり、一緒に歩いていただいたり、いつもたくさんの地域の方が見守ってくださってます。

児童会長から、安全な登下校への決意と見守り隊の方々へのお礼の挨拶がありました。

次に、各地区に分かれて、隊員の方と顔合わせをしました。

見守り隊、子どもを守る安心の家、地域の皆様に守られていることを実感した会になりました。

-

今年度より、毎週水曜の朝は、健康に関する活動を行っていきます。初回となる4月13日は、この活動の名前を考案した児童会・保健委員会の役員から、その名前の発表がありました。

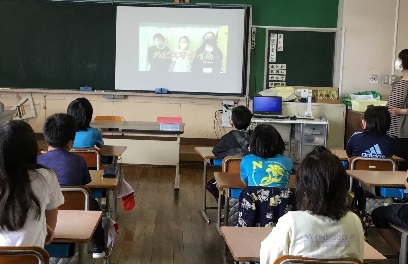

感染症対策のため、名前の発表はオンラインで。各教室で行いました。

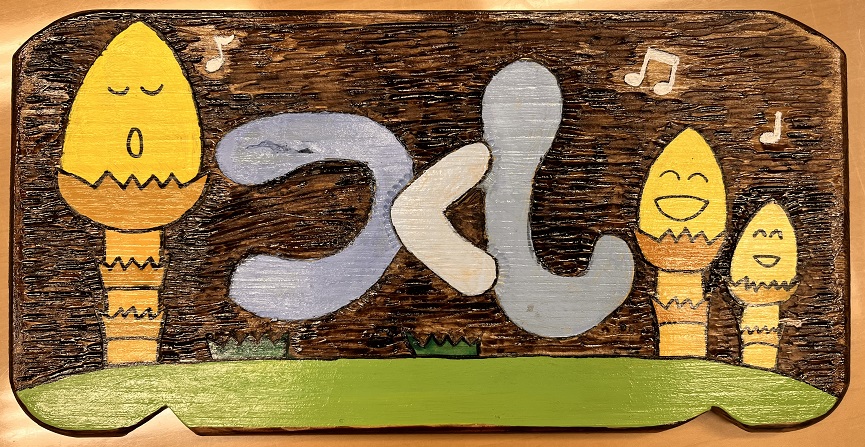

この時間の名前は、「ハピスマタイム」です。(ハッピー + スマイル=ハピスマ)活動を通して、みんなが心も体も健康になり、笑顔で、幸せに暮らしてほしいという意味が込められています。

その後、昨年度取り組んできた足育チャレンジを久しぶりに行いました。

足育2回目の1年生も、動画の見本を見ながら一生懸命取り組んでいます。

最後は、担任の先生やクラスの代表の人と足指じゃんけんをして、盛り上がりました。

これから、足育やあいうべ体操、体幹トレーニングなど、歯と口を中心に、健康に関する様々な活動に挑戦していきます。ぜひご家庭でも、お子さんに教わりながら挑戦してみてください。

-

「1年生、初めての足育にチャレンジ!」

昨年度の保健委員会が作成したビデオをみながら、1年生が足育に挑戦しました。足の指を広げたり、担任の先生と足指じゃんけんをしたりして盛り上がりました。足の指で「チョキ」「パー」をつくるのは難しいですが、周りのお友だちと教え合い、一生懸命取り組みました。

これから少しずつきたえていきましょう。

~うしろに倒れないように上手にバランスをとっています~

~「こうするといいよ」…教え合いながら取り組みました~

-

今年3月に4年生が子ども8020推進員育成事業の認定式を行いました。学校歯科医の茂木先生から噛むことの大切さについて教えていただいたり、自分が興味をもった歯と口に関する分野について、アンケートをとり新聞を作ったりしてきました。

5年生になった今年も、推進員として、どんな姿を見せてくれるのか楽しみです!

~バッチをつけて記念撮影☆~

-

100名の子どもたち、21名の職員で令和4年度の手良小学校がスタートしました。

始業式で2名の転入生が紹介されました。

また、新しく3名の先生方をお迎えしました。

校長先生から,「笑顔」「みんな好き」「学び続ける」の3つをキーワードに、この1年手良小学校で大切にしたいことのお話がありました。また、新たに開設した「つくし学級」のお話もありました。

手作りの教室表示

続いて、入学式!

14名のピッカピカの1年生。ちょっぴり緊張の面持ちでしたが、両手をお膝の上にのせ、ピンと背中を伸ばし,よい姿勢でお話を聞ける1年生。とても元気なあいさつ・返事ができました。

これからが楽しみですね。それでは、元気な歌声の一部をお聞きください。

-

新型コロナウイルス感染への警戒、対応をしながら、6年生を送る会を行いました。

十分換気を行い、子どもたちが十分に間隔をとりつつも、感染を警戒し、今年度は各学年が作成したビデオを、全校で楽しみながら6年生を送りました。

1~5年生のビデオは、それぞれの学年の想いが伝わってくるビデオでした。6年生も、とてもいい表情でその動画を楽しみつつ、これまでの小学校生活を振り返っていました。

1年生…かわいいこいぬのマーチ

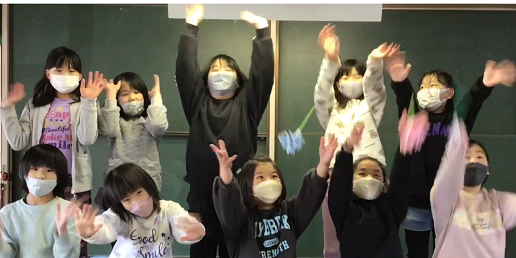

2年生…チアダンスで応援!

3年生…思い出ビデオの発表

4年…zoomの画面でメッセージ

6年生の感想です。…

○始まる前はきんちょうしてトイレに行きたくなってしまいました。でも全学年のビデオを観たら、トイレに行きたかったのがふっとびました。それほど全学年のビデオに感動しました。1年生は合奏やプレゼントをくれました。プレゼントをもらった時、泣きそうになりました。2年生は元気づけるためにダンスをおどってくれました。元気をもらえました。3年生は、私たちの5~1年生、6年生の動画を作ったものを見せてくれました。ふり返ることができて面白かったし、自分はこんなに上手く編集できないなと思いました。

○4年生は、曲と一緒にZOOMを使った動画でした。クイズの出し方なども工夫されていてすごいと思いました。それと同時に、「ありがとう」や「がんばってね」などの気持ちも伝えてくれてうれしかったです。5年生は、私たちの1年をふり返って、一人ひとり気持ちを伝えてくれました。前の人の動きにつながるように次の人が出てくるというのが、見ていて面白かったです。5年生は最高学年に向けてがんばっているから、アドバイスや応援を私たちがしてあげたいです。

一方で、この企画を計画・実行したのは5年生。

6年生から児童会を引き継ぎ、初めて5年生が中心となって運営する「6年生を送る会」。「今度はわたしたちが手良小を支えていきます」という気持ちが随所に見られました。

以下、その5年生の皆さんの感想です。

○6送会をやって「実行委員(中心になって会の準備をした)5年生の人たちは、すごいなぁ」と思いました。実行委員の人たちだけで動画を作ったり、計画を練ったりするのは、とてもスゴイことだと思います。実行委員のみんなには感謝の気持ちがいっぱいあります。6年生も嬉しかったと思います。

○IさんとEさんたちが体育館の後ろの飾り付けをするとき、すごく丁寧に付けていて、真似したいなと思いました。あと、実行委員のYさんたちがテキパキと動画を撮ったり、休み時間を使って編集したりしていて、すごいなと思いました。それに、5年生全体での準備で、花作りをするとき、みんながすごい綺麗な花をいーっぱい作っていてすごいと思ったし、ギャラリーのカーテンも小椋先生が「やってくれる人―」と言ったら、みんな一斉に「やりた~い!」と立候補していました。来年は、「提案する側」じゃなくて、「提案される側」です。今から楽しみです。

○6年生を送る会の準備でアーチのお花を作るとき、○○さんはお花を6、7枚取って。○○さんは、お花を整えて。と役割を決めて協力してできたので、いいと思いました。そして、実行委員さんたちが練習1回だけで、すごく上手にやっていたところがすごいと思いました。さすが、次の6年生になる人たちだなと思いました。

○私は、6年生にプレゼントを渡すときに、一言言って渡せたのでよかったです。片付けの最後まで気を抜かずにできたので、よかったです。1~6年生の発表もとても楽しかったので、私たちが6年生になったとき「6年生を送る会」ができたら、1~5年生までしっかりと見て笑いたいです。

○私は、6年生実行委員になって、最初は何をやればいいか分からなかったけど、実行委員のYさん、Oさん、Rさんが動画を撮るときに、「静かにして」と言ってくれたり、動画を撮る人を連れてきてくれたりして、本当に楽しかったし、おもしろかったです。

○私は、みんなすごく頑張っていたと思います。どうしてかというと、実行委員の人たちは、動画を撮るときに、「こういうふうにやってね」と、最初に説明をして教えてくれたからすごいと思いました。飾り付けのときは、いろいろな案を出して綺麗になったのでよかったです。あと、紙吹雪を投げるとか花のアーチを持つとかをみんながそれぞれ役割を決めて、自分の仕事をしていてすごいと思いました。6年生を送る会が上手くいってよかったです。

この会は6年生への感謝の気持ちを表すことが目的ですが、この5年生の皆さんの感想から、会の運営を通して改めて5年生同士の「認め合い」がたくさん生まれていたことに気づかされます。「最上級生」になる日も、刻々と近づいてきました。

この経験が、きっとこれからの「6年生」としての生活の礎になっていくことでしょう。

友を思いやるたくさんのすてきな姿を見せてくれた「手良っ子たち」。

いよいよ来週16日。6年生20名が巣立って行きます。

-

新学期 4~6月の予定です。

今後、新型コロナの関係により予定の変更も考えられますので、お含みおきください。

-

保護者の皆様には、日頃より感染症への対応に努めていただき、心より感謝いたします。

「まん延防止等重点措置」の終了を受け、本日から当面の間の対応について、改めて確認をさせていただきます。まだまだ予断を許さない伊那市内の状況の中、無事に安心して卒業式が挙行できますよう、以下の点をご確認ください。

・朝の検温等健康チェックを引き続きお願いいたします。

・お子さんはもちろん、ご家族の方々に体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、快復が認められるまで登校について慎重なご判断をお願いいたします。

なお、今後警戒レベルの変更等により対応等が変わる場合には改めてお知らせいたします。

保護者の皆様のよりていねいな対応、慎重なご判断が感染拡大の防止につながっております。引き続き、ご協力をお願いいたします。

手良小学校長 浜田 康敬

-

1年の締めくくり、3月。いよいよ令和4年度の児童会が動き出しました。もうその場には6年生の姿はありません。

ただでさえ緊張する初めての委員会。5年生は事前に立てた進行計画にしたがい、自己紹介や委員会のスローガン、そして当番活動の説明をします。

体育委員会は、3,4年生全員が自宅からのオンラインでの参加。5年生が、iPadを通して、委員会を進めました。オンラインで話し合いもできました。

委員長さんはiPadを体育館へ持ち込み、その前で当番の仕事の説明をします。自宅にいながら、当番の仕事が分かる。すごいことですね。

とても立派に進行することができた5年生でした。

1年

1年

3年

3年 4年

4年 5年

5年 6年

6年