-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 朝の活動の時間に「月目標振り返り集会」を行いました。進行がしっかりしていて、児童会長の言葉も明快で、会場からの発言もバンバンあって、純粋に「すごい子どもたちだ」と思いました。また、1年生は、「よくできたこと」の上級生の発言で自分の名前が挙がるとにこっとしたり、名前が挙がった友だちの顔をチラッと見たりと、その場にいることの心地よさをすごく感じていました。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA -

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 朝から雨も降らず、予定していた石拾いができました。全校が一列になり、校庭の端から端まで時間いっぱい拾いました。自分たちの使う場を、自らの力で整えることで、愛着もまた生まれます。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA -

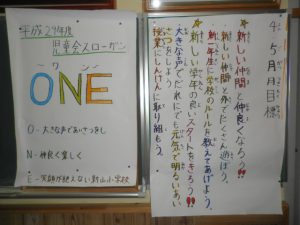

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 歌声とともに始まった第1回児童総会は、緊張感あり、自分が創っていくんだというやる気あり、丁寧に質問に答える優しさありの、とても温かさを感じる会となりました。スローガンの「ONE」には、「自然と笑顔でいられて、一人一人が輝ける学校(児童会)にしたい」という思いが込められていました。この「ONE」について、子どもたちから、本当に多くの意見が出ました。「一人一人ががんばれるいい名前だと思います」「Eがいい。・・・」「みんなが一つになれる」

本当に素敵な意見ばかり、聞いていて楽しくなりました。と同時に、4年のYさんが言った「みんなが~」が心に残りました。ONEからは、どちらかというと一人一人、個への思いが強くイメージできるのですが、「ひとつになれる」には、輝きを持った一人一人が集まって、もっと素敵な新山小学校という1つの輝きを、という願いが表現されているように思いました。

-

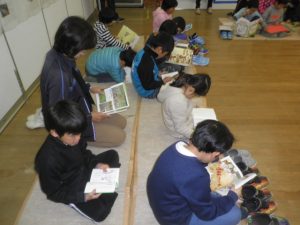

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 毎週月曜に行われる全校読書は、「全校が1カ所に集まって、思い思いの本を読むこと」です。これには、正直驚きました。でも、百聞は一見にしかず!実際にその様子を見てみると、何ともほのぼのとしていて、漂う空気感が心地よいのです。

職員朝会を終えた先生方も、静かに座り、自ら用意した本を開き、そして静かに読み始めます。

対面で座っている1年生にとっては、初めての全校読書でしたが、2年生以上の様子を時々チラッと見ては、また本に目を移すの繰り返しで、このチラッとが1年経つうちにだんだんと減り、自分の世界(本の世界)にどっぷりつかっていくのだと感じました。全校で読書、すごくいいです。

-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 3校時に、本校5,6年生と同じ市内にある手良小学校6年生との合同授業が行われました。今回のテーマは、「児童総会」。総会の議案書について、互いに発表し合い、意見交換をする活動でした。授業は、はじめに手良小学校の発表がありました。落ち着いたその発表に、少なからずプレッシャーを感じた本校の子どもたちでした。

タブレットに情報を入れる作業や、相手に伝わるように発表の練習をすることなど、事前にやらなければならないことがいっぱいあったことと思います。それでも、交流のための準備を重ねたことで、他校とも交流することができ、大いに刺激になりました。