-

いつまでも歌いつなぐ~伊那市 小中学校 校歌 ~の演奏会がいなっせ6階の伊那市生涯学習センターホールで行われました。伊那市21小中学校のうち、12校が参加させていただき生演奏で校歌を歌いました。

全学校の校歌をCDに収録して配付していただくなど、伊那フィルハーモニー交響楽団30周年記念事業であり、伊那市合併10周年記念事業などでもありました。

各学校が大勢ステージに上がる中で、長谷中音楽部3名は当初は「マイク」で、とのことでしたが、リハーサルを始めてすぐに北沢団長さんなどから「マイクいならいね」と即決。本番では3名の精一杯の歌声を伝えることができました。

インタビューでは、「オーケストラをバックに歌えて良かった。」「校歌で好きなところは、最後のコーダの部分です。」「それぞれの歌詞の最初に、長谷の豊かな自然を歌っているところが好きです。」など、3名それぞれに素敵なコメントを伝えていました。

オーケストラのみなさんから、「長谷中の校歌を是非!」との声があったと聞きました。大変ありがたいことです。

このホームページのトップページで「校歌」の部分をクリックしていただくと、校歌を聴いていただくことができますので、ぜひお聴き下さい。

-

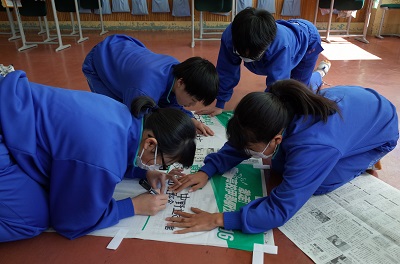

1年生11名が長谷中学校に分担された各高校の応援旗を作成しました。市立柏高校・富山商業高校・長野日大高校・中京高校・長野飯山高校の皆さんへ、それぞれに応援のメッセージを書いてイラストも描きました。

長谷中学校全校生徒34名で応援しています。頑張ってください。

-

3月1日には長谷地区だけ積雪があり除雪作業をしましたが、伊那市の町内の道路は乾いていました。そんな長谷ですが、学校の外に出ると小さな春をたくさん見つけることができます。

保健室前の花壇には陽を浴びてクロッカスが満開です。

チューリップや水仙の葉が冷たく固い地面からぐんぐんと伸びてきています

種まきから大事に育てているパンジーは、大地にしっかり根を張り葉を広げて優しい花を咲かしています

日陰の紫陽花(あじさい)は枯木の様ですが、近づいて見ると堅い新芽がじっくりと春を待っていることがわかります。

福寿草の小さな花が枯草の中でそっと開いています。

まだまだ早朝の気温は低いですが、3月に入り確実に春が近づいていることを感じます。

-

2月26日今年度最終の参観日と校長講話・学校評価や家庭学習についての話・PTA総会や学級懇談会が行われました。

3年生の音楽は3年間歌ってきた合唱曲が披露され、たくさんの思い出がよみがえってきて心にしみる参観授業となりました。

3年生音楽

1年生 英語 学校評価にも関わった髙木学校長からの話やPTA活動の事業報告や会計報告も行われました。この1年間PTA活動に関わっていただきました皆さまに心より感謝申し上げます。

-

早稲田大学春木豊名誉教授と松尾制御システム代表松尾氏で研究・開発され、長谷小中学校に長年導入していただいている「春木チェア」です。(写真の左:座面が緑色の椅子)

2月26日に、今回より春木先生から研究を引き継ぐ早稲田大学、桜美林大学、関西大学、筑波大学、鳴門教育大学の先生方や大学院生の皆さんと松尾氏9名の皆さまが来校されました。この日は主に2年生の授業の記録を3台のビデオカメラで撮影したり、アンケートをとったりして共同研究の資料にされました。2時間の授業でそれぞれに異なる椅子を使用しました。

長谷小学校からこの椅子に慣れ親しんでいる生徒たちは、他校によくある木製座面の椅子との座り心地をどのように感じているのでしょうか。毎朝、養護教諭の放送で椅子への座り方を確認して目を閉じることも習慣化しています。姿勢を整えながらより集中して学習に取り組めることが理想だと思います。

あらためて見てみると、確かに長谷の子どもたちは日頃から背筋が伸びている気がします。

-

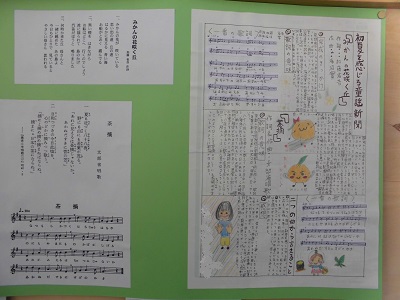

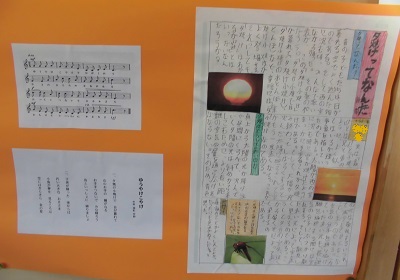

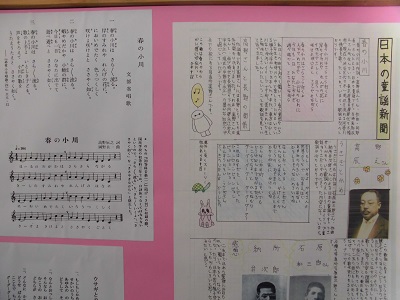

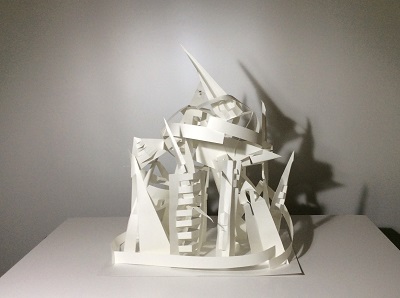

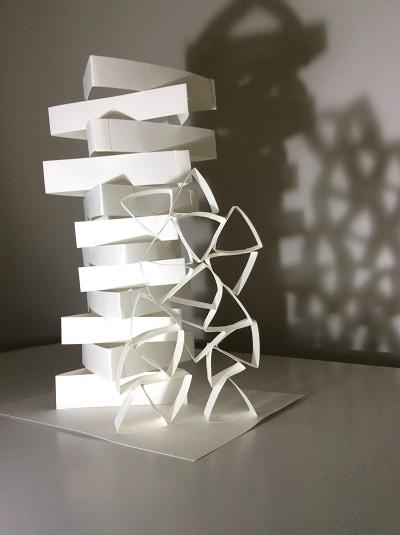

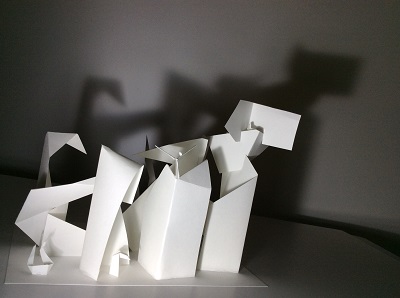

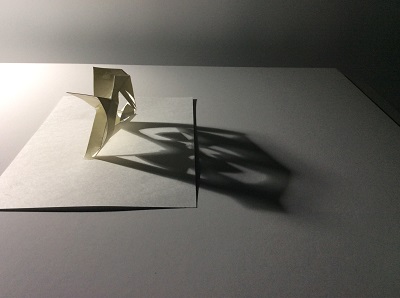

少し前には国語の書き初めが展示してありましたが、現在は美術や音楽、技術分野の作品が並んでいます。今週末は参観日もありますので、ぜひじっくりご覧下さい。

技術分野では、2年生と3年生の作品が展示してあります。電気の学習をした作品や自分の生活に合わせたデザインの木工作品が並んでいます。

音楽は、1年生が「日本の歌」新聞と題してみなさんがよく知っている歌についてまとめてあります。

美術は、3年生の作品が卒業を控えて再度展示されています。これを鑑賞しながら自分たちの成長を振り返ることができそうです。

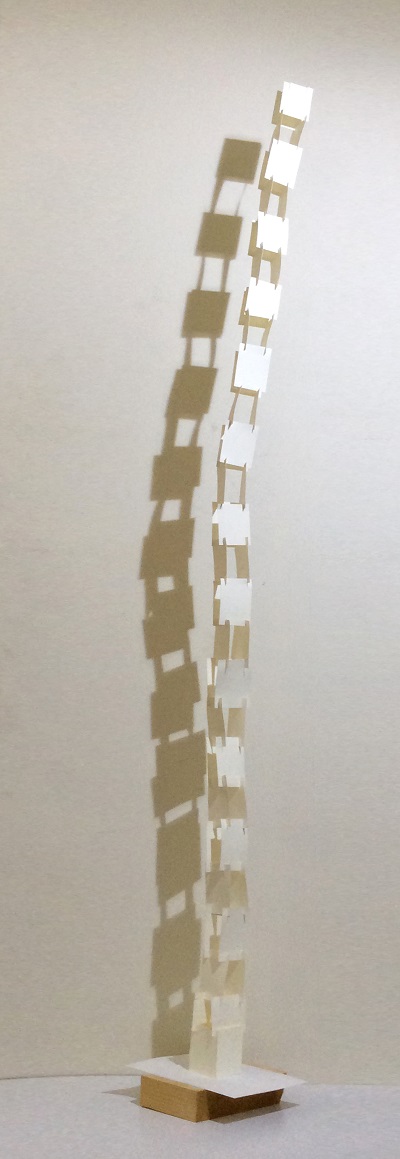

美術の2年生は「紙で立体を作ろう」という題材で制作した作品を、先生の指導で光の当て方を工夫して写真にして展示してあります。実物とはまたちがった鑑賞ができそうです。

-

午後からの体験入学に来てくれた6年生は、1名欠席の16名でした。

最初に中学生からパワーポイントを使った「長谷中学校の生活」についての説明を聞きました。この日のために1年生が準備し練習してきました。中学生らしく明瞭な説明ができ、それを聞く6年生も姿勢を正して真剣に聞いていました。

続いて、6年生と1年生の2回目の合同授業を行いました。今回は「アサーション・スキル」についての演習でした。相手の気持ちを大切にしながらも自己主張ができるポイントを確認して、実際に小学生・中学生でペアになってロールプレイしました。

最後は、校長先生のお話があり、長谷中学校について詳しいことを教えていただきました。その後は保護者の皆さまへの説明会が行われました。4月まではあと少しです。中学校入学を楽しみにしているのは6年生だけでなく、先輩になる1年生にとっても待ち遠しい様です。

-

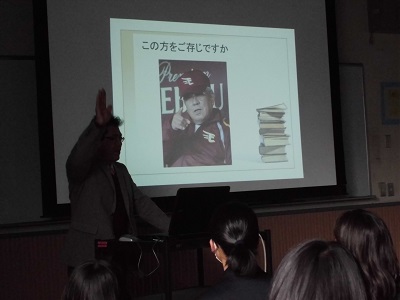

「野村克也さんを知っている人は?」という髙木校長先生からの問いかけに挙手したのは数名のみ。世代差を感じる瞬間ではありましたが、監督としてだけでなく名選手として活躍した人生を紹介していただき、そこから学ぶべきことをお話していただきました。

貧困生活を送った少年時代に、「金持ちになりたい」と願い、歌手や映画スターの道へチャレンジするも断念、プロ野球選手を目指すも肩も弱く足も遅いと言われた野村さん。「やめるくらいなら電車に飛び込む」とまで粘った。そして、あきらめず練習を工夫し努力した結果、すばらしい選手として名を残した。そこには、考えること、工夫することの大切さがあります。

明確な目標 「金持ちになりたい」動機は何でも良いのです

挑戦と選択 合唱部入部や演技の勉強、そして野球

不撓不屈 あきらめないこと

研究と工夫 能力を高めるための工夫、努力をすること

最後に全校生徒へ「動機は何でも良いと思います。明確な目標を立てて、努力と工夫をしていますか?」と話されました。

-

辰野町民会館で午後の部に出場した音楽部3名と応援生徒1名の4名は、三重唱『いのちの名前』を堂々と歌いました。中谷先生の素敵なピアノ伴奏に負けないくらい、きれいなハーモニーが会場に響きました。

長谷中の発表直前の中学校が欠場となっていたので、そのステージ分3~4分間位が空白の待ち時間になるというやや緊張感が増すことにも遭遇しましたが、会場から見る限りは緊張感も伝わってこず落ち着いていたように思います。

交歓会ということで「交流の時間」には、積極的に手を上げて「トーンチャイム」の演奏を披露していた音楽部でした。複数のチャイムを操りながらの演奏は、会場の小中学生も視線がくぎ付けになっていました。

最後の「審査発表」では、中学生に「銅賞」が何校か続いていたので音楽部員も「自分たちも銅賞かな?」と思っていたそうです。そして、「長谷中学校 銀賞!シルバー!」との発表があり、とても良かったです。音楽部員の頑張り、そして少なくなった音楽部に応援に入って頑張ってくれた生徒、指導してくれた中谷先生に拍手!!!また、雨の中送迎をしてくださった保護者のみなさまに感謝申し上げます。ありがとうございました。

-

今まで深く考えてこなかった「地区花壇」を、生徒数減少の中で継続していくのか、それとも廃止するのかについて、生徒集会で話し合われました。(以下 話し合いの一部より)

・地域の方と協力して進めていくことで関係も深めることができる。

・地域の方に喜んでいただけるメリットはあるが、手入れが十分にできていない花壇もあるので廃止する方が良い。

・花壇が荒れているようでは景観も悪くなる。人数がさらに減って手入れが行き届かなくなる。パンジー苗の配付で地域とつながっていけるので廃止の方向でよいのではないか。

人数が多くいる地区が完璧にできているわけではない。今年の方法で十分に継続できる。

これまでに自分たちが負担と感じたことはない。地域の方に喜んでいただけることのうれしさがある。

今まで、地域の方から「花きれいだね」「頑張っているね」と声をかけていただいたり、お菓子や飲み物をいただいたりした。話をすることもできた。

最後に生徒会長より、「存続」を希望する意見には、地域の方とのふれ合いを大切に考えていることがわかりました。「廃止」という意見には、完全にやめないで地域との協力をするという考えがあることがわかりました。今後、運営委員会で協議していきたいと思います。

髙木校長先生より、人数が少ない地区の花壇ほどきちっとしていて、大人数の花壇が荒れている現状をどうみるのか?「花壇作業に対して本音での話し合いになっているか」というお話がありました。また、地域の方とのつながりも今後どのようにしていくのかと投げかけられました。

こうした話し合いについては、単に生徒数が減少していて負担が多くなるということだけでなく、全校生徒の1人1人が自分の花壇作業に対する取組を見つめ直す貴重な機会になります。

同じ「存続」の意見であっても、ただ「存続したほうが良い」というだけの人と、「自分は全力で花壇作りをするからなんとか続けられないものだろうか」という人とでは大きな差がみられるような気がします。