-

「ありがとう」の気持ちを,カルタ,歌,リコーダー演奏,クイズ,ダンスパフォーマンス,寸劇にして6年生に届ける1~5年生。その気持ちを全身で受けとめる6年生。お互いの気持ちのやりとりが見える「6年生を送る会」でした。4月のスタートから特別な1年間を過ごしてきました。学校内での交流も制限があって思うようにいかなかったのに、6年生は最高学年としての姿をきちんと見せていたことがわかりました。それを感じとっていた後輩たち。精一杯の気持ちを込めて発表していました。会を企画・準備・進行した5年生を中心に、また一つ伝統が引き継がれました。

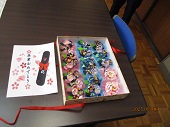

上段左から:6年生入場、1年生のありがとうカルタ、2年生の寸劇、3年生のリコーダー、4年生のフラッグ、6年生とのジャンケンサイン会、6年生の歌、お祝いのくす玉。最後に5年生が、1~4年生にこれからの一年間自分たちが先頭になって行きますという宣言と今日の会への協力について御礼の言葉がありました。立派です

-

「あくびをします。その時口の中は大きく拡がっていますね。体育館も教室とは違って天井がとても高くて拡がっています。だから教室よりも声が響くのです。みんなの口の中も同じように大きく拡げると声が響くんですよ。口の中の天井を高くすることを意識して歌ってみましょう。」そう教えてもらってからの歌声は、確かに響きが違いました。「もっと声を響かせよう」と言われてもどうして良いかわからない子もいるはずです。子どもたちがわかるように、そしてできるように話をすることが大切だなと思いました。今朝は音楽集会でした。長谷の子の歌声は宝物のように美しいです。

上段左:音楽集会の様子 卒業式の練習をしています 上段中:昨日はひな祭りでした。長谷小の廊下にもおひな様が飾られています 上段右から:「サンハート美和」さんから卒業生に手作りのコサージュをいただきました。毎年お祝いとして、入所者の皆さんと職員の皆さんで作ってくださるものです。当日は、これを胸に飾り立派な姿を見せてくれると思います。ありがとうございます

-

「よし、じゃあサッカーやるか」朝、登校時に学校門で出会ったクラスの友だちへ一緒に遊ぼうと誘いの言葉をかけている子どもがいました。子どもたちは、様々な理由で時には学校に足が向かない場合もあります。そんな時、友だちがこうして誘ってくれて、一緒に何かやることがあると元気が出てきます。小さい頃から一緒に生活してきている子どもたち同士にしか出来ない事です。もしかしたらこれから先、今度は誘ってもらう逆の立場になることだってあるでしょう。ともに学び、ともに育つ。学校はそういう場でもあります。

児童画作品展入賞作品が回覧鑑賞されています。他校の同じ学年のお友だちはどんな絵を描いているのか、関心を持ってみてほしいと思っています

-

放課後、6年生の女の子3人が職員室前廊下の教具を楽しそうに触っていました。下校時刻になったので、「さようなら」と声をかけると、明るい声で「さようなら」とあいさつが返ってきました。登校日数が後2週間を切りました。こんな友だちとの何気ない楽しい会話も小学校でできる日もあとわずかです。子どもたちがこんな明るい気持ちで3月を迎えられたことに感謝したいと思います。

「孫がいつもお世話になっています」と手作りの”やしょうま”を届けてくださいました。毎年、届けてくださるのだそうです。とてもきれいです。ありがとうございます

-

「来年の今頃,よく頑張れた,成長できたと言えるように一つひとつの活動を一生懸命やり抜いてほしいと思います」5年の学年だよりに担任の想いが書かれていました。5年生の新役員が運営する第1回の児童会が行われました。活動計画の原案を作り、担当の先生と相談し、臨んだ第1回。どの委員会でも緊張した面持ちで、仕事の説明をしている5年生。6年生は一年前の自分たちを思い出して、たくさんアドバイスをしていました。始まったばかりの5年生には一年後は想像できないと思いますが、ともに歩んでいく担任は一回一回積み重ねて行った先の姿を考えているから大丈夫です。3月の生活目標を「六年生との思い出をたくさん作って笑顔で中学校に送り出そう」と決めた5年生。一歩ずつ進んで行こう。

上段:第1回児童会の様子 放送室での説明、保健室での説明、6年生が当番表を見て「4人の曜日と3人の曜日があるから、そこを考えた方がいいかも・・・」と歩きながらアドバイスをしていました 下段:3年生が高遠北小学校の3年生と交流会を行いました。「孝行猿のオペレッタ」を観てもらいました。最後に集合写真です。楽しい1時間を過ごしました