-

「歯の健康に対する意識を高め、自分の歯を守っていこうとする態度や実践力を育てる」ことをめあてに、改めて歯の健康、食の大切さを見直す取り組みを行っています。

6~8日は「歯科保健指導」が行われます。伊那市口腔保健センターの歯科衛生士さんを指導者としてお招きし、それぞれの年代での歯の特徴に基づく歯みがき指導などを受けました。

6日は1年生がご指導を受けました。ちょうど6歳臼歯の生えかけの段階。他の歯よりも背丈が低く、歯ブラシが当たらない6歳臼歯。その状態が長期間続くため、よりていねいに磨かないといけません。持ち方、力加減、さらには歯ブラシを持つ腕・肘の位置まで、ていねいに教わりました。

今日、教わったことをいつまでも忘れずに、根気よくみがき続けてほしいですね。

以下、歯と口の健康週間のまとめです。

-

雲間から夏の青空が顔を出していました。

いよいよ水泳の学習が始まります。全校の児童がプールに集まり、プール開きが行われました。

体育委員長の「けがをしないようにルールを守って、楽しくプールを使いましょう」という呼びかけに続いて、各学年代表児童のがんばりたいことの発表がありました。

1年生「プールで元気に泳ぎたいです」

2年生「クロールは速く泳げてかっこいい、プールの端から端まで泳げるようにしたい」

3年生「今年は大プールのたて25m、ビート板クロールで泳げるようにがんばりたい」

4年生「がんばりたいことはクロールです。去年は泳げなかったのでできるようになったら、次の泳ぎもできるようになりたいです」

5年生「ぼくががんばりたいことは平泳ぎです。手と足の動かし方やタイミングが難しくてうまくできません。クロールは長い距離を泳げるようにがんばります。」

6年生「ぼくががんばることはクロールで泳ぐ距離を延ばすことです。50m泳ぐことができるので、今年は100m泳げるようになりたい」

校長先生からは「水とけんかしない。水と仲良くすれば、上達するし、楽しくなる。仲良くなって自分の力が伸びるようにがんばってください」とお話がありました。

プール開きが行われたこの日は、さっそく5年生が泳ぎ初めをしました。

-

「友だちのよさに気づき、共感し合い認め合うことで、一人ひとり違って当たり前だという感性を育て、お互い尊重し合う気持を高める。また、一人ひとり違った個性や生活をもった子どもたちを、ていねいにつなげていくことで、尊重し合い信頼し合う関係をつくる機会とする。」というめあてで、今週の手良小学校は「なかよし週間」を実施しています。

清掃の時間は「仙丈グループたてわり清掃」。

1年生から6年生までのグループで、清掃に取り組んでいます。

拭き残しがないように、1,3年生に声をかけながら一緒に雑巾がけをがんばる5年生

ほうきで掃きながら、1,3年生のぞうきんの様子を見てくれている6年生

学年に応じて机・いす運びを工夫している仙丈グループ6班のみなさん

まとめの会では、上級生が「○○さんがすみからすみまでていねいに雑巾がけをしていてよかったです」と、よい姿をみんなで共有しています。校内をきれいにすることはもちろんですが、友だちのよさを感じることができる貴重な清掃の時間となっています。

6月21日は校長先生のお話がありました。

なかなおり 金子みすゞ れんげ(原文は「げんげ」)のあぜみち、春がすみ、 むこうにあの子が立っていた。 あの子はれんげを持っていた、 わたしも、れんげをつんでいた。 あの子がわらう、と、気がつけば、 わたしも知らずにわらってた。 れんげのあぜみち、春がすみ、 ピイチクひばりがないていた。

お話の中で、「なかなおり」という詩を引用され、仲直りしたいとか、あなたと友だちでいたいという願いは、大切な友だちなら必ず届く。すぐには届かなくても、きっと届く。そして、その願いが届くと、うんと気持ちよくなるよ、とお話をされました。

また、そのためには、相手のことや仲間のことを考えなければいけない。考えれば考えるほど、言い合ったりけんかをしたり、そういうことだってある。それが、「心の勉強」。けんかをしたり言い合ったりすることは悪いことではない。そのことを通して、心と心が通じ合えばいい。皆さんなら特にできる。今のように、今以上に、これからもみんなが笑顔で学校生活を送ってほしい、と願っています。とまとめられました。

お話の全文はこちらをご覧ください。

-

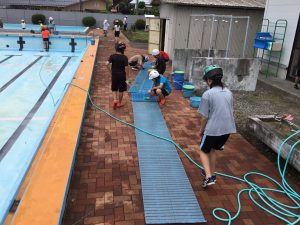

15日はあいにくの雨だったため、16日に延期して行われました。

1,2年生は小プールの汚れ落としを行いました。一つひとつの汚れを探し、確かめるようにして、根気よく壁や床をタワシで磨いていましたよ。よくがんばりました。

3年生からは大プールの清掃、担任の先生のアドバイスを聞きつつ、手際よく大プール壁を磨きました。どの学年もプールには入れない子も、プールサイドの掃き掃除やバケツの水くみをがんばっていました。

5,6年生は、3,4年生を引き継いで最後の汚れ落とし。力のいる汚れは5,6年生のみなさんにがんばってとってもらいました。6年生は、更衣室、トイレ、校舎とプールを結ぶ通路の清掃にも取り組みました。

プール開きは6月24日(金)。夏の日差しを浴びて、ピカピカのプールで泳げる日ももうすぐです。

-

運動会が行われた6月4日から1週間は、厚労省・日本学校歯科医会などが実施している「歯と口の健康週間」です。その取り組みの一つとして、「第79回全国小学生歯みがき大会(リンク先で子どもたちが視聴した映像が見られます))」が開催され、手良小5年生も参加しました。

歯と歯の間は歯ブラシが届きにくいこと、フロスのよさを知りその使い方を学習するなど、自らの歯によりよく向き合っていく貴重な時間となりました。

手鏡を見ながら、真剣に歯の様子を見ている姿って素敵ですね。