-

運動会まであと10日。学年や連学年別の種目練習に加えて、全校種目の練習にも力が入ってきました。

伝統種目として代々受け継がれてきた「校歌ダンス」。今年度は、縦割り班ごとまとまって踊ることになりました。リーダーを中心に最後のポーズはグループごとに工夫するなど、これまでの踊り方にこだわらない発表になりそうです。

24日の体育集会。その練習では、「最後のところ、みんなで中向いてみようか?」などと、6年生を中心に考え合う姿も見られました。

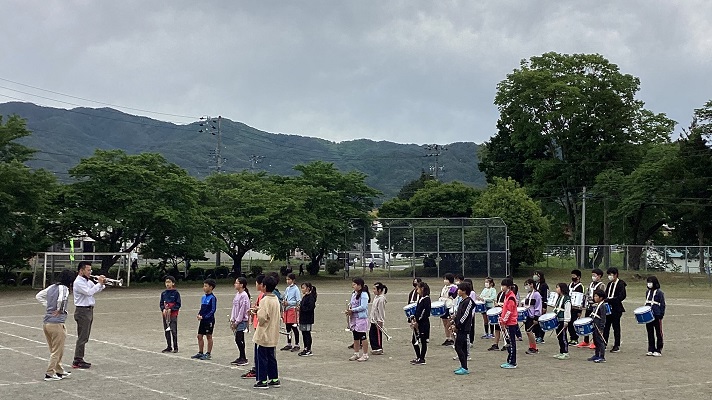

25日のトランペット鼓隊は、ボランティアの方に助言をいただきながら、隊形移動の練習に取り組んでいました。限られたフレーズの中で隊形を作ることから、大股に動いたり、体の向きを工夫したりしながら練習に取り組んでいました。こうした動きの一つひとつが見応えのある発表になっていくんでしょうね。

トランペットのみなさんに向けこんなアドバイスもありました。「『すぅーっ』と音を伸ばすところは、楽になって、ついホッとしまって音が強くなるね。」(お手本の演奏をして)「音を伸ばしているときに大きくならないようにしよう」その助言を聞いた子どもたちはさっそく、少しずつ消えていくようなきれいな音を響かせることができました。

あと10日、まだまだグレードアップしそうな子どもたちです。

運動会のプログラムはこちら(26日~)からどうぞ。

-

五月晴れ、爽やかな風を感じながら、仙丈グループで給食をいただきました。

メニューは「鮭のおにぎり」「いなり寿司」「唐揚げ」「玉子焼き」「キュウリ漬けとミニトマト」「野菜ジュース」。班のお友だちの誕生日のことを話題にしたり、「なぞなぞ」を出し合いながら楽しくいただきました。

給食委員会のみなさんは始めの会や片付けなど、この会の運営をがんばっていました。ありがとうございます。

-

五月晴れの気持ちのよい青空のもと、5年生は田んぼでどろ遊びを楽しみました。

田んぼで綱引き

田んぼででドッジボール

しっかりと泥がこねられ、おいしいお米ができそうですね。

-

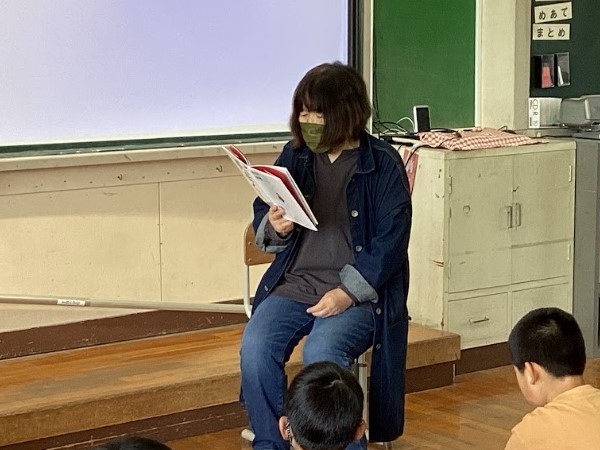

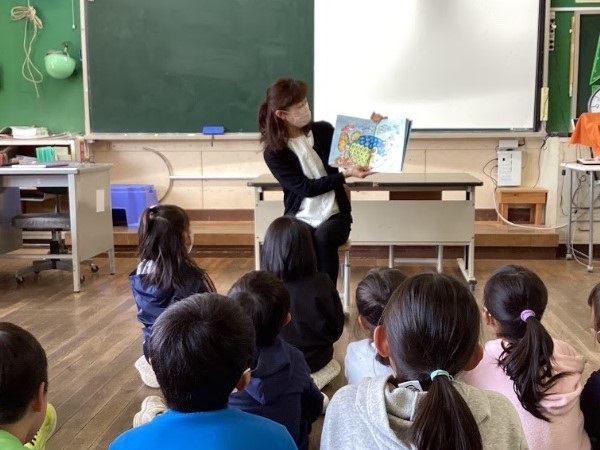

今年も読み聞かせボランティアのみなさんによる読み聞かせが始まりました。

1年生のみなさんは「ひな鳥とネコ」というミャンマーの昔話を聞かせていただきました。ネコの分のケーキを食べてしまったひな鳥とその母鳥が、ネコに追いかけられ、台所のつぼの中にそっと隠れていると、くしゃみが我慢できなくなり、うっかり大きなくしゃみをしてしまうというお話。ネコに見つかっちゃう! という緊張感を楽しみながら、お話を聞くことができました。

今年のボランティアのみなさんは全部で8名です。1年間よろしくお願いします。

-

手良地区交通安全協会、伊那市役所生活環境課や伊那警察署美篶派出所、PTA校外指導部の皆様にお手伝いをいただいき、交通安全教室が行われました。

想定される状況の中で、正しい判断ができるようになることを目指し、校庭内の模擬コースや公道を歩行練習や自転車乗車練習をしました。

1,2,3年生は自転車の練習を行う予定でしたが、前日からの雨によるグランドのコンディションが悪化していたため、全員、歩行練習となりました。

低学年のみなさんについては、左右ちゃんと見て渡れていたこと、信号を守り、赤信号の時は渡らなかったことは派出所の方にほめてもらいましたが、「今日は大人の人に見てもらっていたからできた」ではだめ、というお話がありました。

課題になりそうなのは、「一人でも、周りの車などの動きを見て判断できること」かと思います。

一方の高学年のみなさんには、今日やったようにこれからも続けること、降りてからの左右安全確認は面倒くさいけど、小学生の事故で一番多いのが飛び出しであることからも、今日やったことを面倒くさがることなく続けてほしい、とお話がありました。

また、自転車に乗る人は事故を起こさないようにする義務がある。守るべきルールがあり、それを守らないと、自転車に乗るみなさんにも責任をとらないといけないこともありますよ、と少し重いお話もいただきました。

被害者にも加害者にもならないよう、上手に運転ができるようにしたいものです。

たくさんの地域の皆様にご指導いただきました。ありがとうございました。