-

児童会清掃委員に呼びかけによるごみゼロ登校が行われました。この日は、とても天気は良かったのですが、とにかく冷え込みの厳しい朝でした。凍える寒さの中、たくさんの子どもたちが協力してくれました。いつもきれいな手良の地域ですが、より一層きれいになりました。この日は子どもたちの挨拶の声もとても元気よくさわやかでした。ごみゼロ運動を通して地域の環境美化への意識が高まった子どもたちです。

-

4月の入学を前に、保護者に向けて入学準備に関わる説明会を行いました。一緒に来た年長の皆さんは、1年生のお兄さんお姉さんと交流会で楽しみました。1年生の教室でお店屋さんごっこをした後、体育館でリレー遊びを通して交流しました。

-

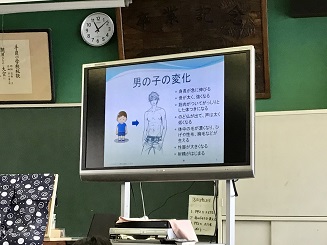

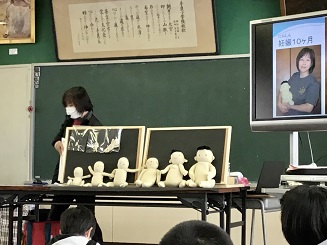

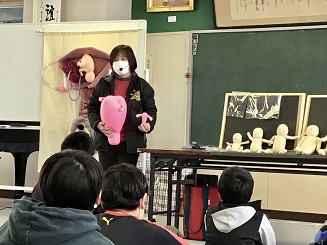

駒ケ根市おひさま助産院の小林まゆみ先生から、受精・妊娠・出産の仕組みを通して『命の大切さ』を教えていただきました。小林先生は、「お母さんから生まれたとき、人はそのときが一生で一番苦しいのだから、みんなはその苦しみをすでに乗り越えて生きている強い存在。だからこそ、命を軽い気持ちで無駄に捨ててはいけない。」と教えてくださいました。

子どもの感想を紹介します。

○びっくりしたのは、私たちが「1277兆5000億分の1」という低い確率の中で生まれてきていた、という事実です。「これだけ大変な中生まれたのならば、その分しっかり生きよう。」と思いました。そして、お母さん達にも感謝しないといけないと思いました。

○生まれてくる前の胎内記憶、生まれてくるときの誕生記憶を、小さい時には半分くらいの子が覚えているのに、大人になるとその記憶はほとんど忘れられてしまうことを初めて知りました。

-

JA上伊那から、伊那で生産しているアルストロメリアの花をいただきました。上伊那で生産しているアルストロメリアの切り花の生産数量は、日本一だそうです。環境委員の6年生が代表で受け取ってくれました。いただいた花は、各クラスで大切に世話をしています。

-

Zoomでの終業式となりました。児童の発表では、5年生「米作り」、6年生「春日城址歴史学習」「修学旅行」を事前にパワーポイントにまとめ映像で発表しました。

校長講話では、88日間健康に過ごせた自分に自ら感謝してほしい。何度も考えて考えて挑戦した自分をほめててほしいと、一人一人を認めていただきました。また、初夢についても、そのいわれを教えていただき、新年に向けて、3学期に向けてよいスタートを切ってほしいと話していただきました。

また、今回のzoomでの終業式では、各教室に分かれて視聴したのですが、各教室で校歌を合唱しました。久しぶりに全校が一緒になって歌った校歌。手良小学校が一つにまとまった瞬間でした。

明日から年末年始の冬休みとなります。めあてをもって充実した日々を送り、3学期も元気に登校してきてください。

-

手良っ子の体力向上を目指して、今年も仙丈グループ毎4つの種目にチャレンジします。どの種目も楽しみながら体力UPを目指せます。11月から1月にかけて、計4回金曜日の朝の時間にチャレンジです。この日は3回目の挑戦日でした。

①踏切くぐり<敏捷性・巧緻性・全身持久力>縄を持つ人は縄を上下に動かします。他の人は縄をしたからくぐります。その合計数を記録します。5分間で何回くぐれたか挑戦です。②玉を運べ<敏捷性・全身持久力>反復横跳びのコートを使い、片隅にはバケツの中に玉入れの球が入っています。反対側には空のバケツがあります。1こずつ運んで、すべて反対側へ運び終えたら次の人と交代。12人が終えるタイムを計ります。③けんけんぱリレー<巧緻性>10mをけんけんぱで進み、反対側まで行ったら次の人にタッチをしてもどる。失敗してしまったらそこからスタート。6往復(12人分)のタイムを計る。④ハイハイリレー<巧緻性・全力持久力>10mをハイハイで進み、反対側まで行ったら次の人にタッチしてもどる。6往復(12人分)のタイムを計る。

-

今日はクリスマス。手良小学校にもサンタがやってきました。解錠を待つ子どもたちもサンタさんを見つけて満面の笑顔で玄関に集まってきました。玄関に入ると、一人一人に鉛筆のプレゼントをいただきました。2学期最終日、素敵な一日のスタートになりました。

-

多くの皆さんが参加してPTA親子トンカチ教室が開催されました。今年は「ミニテーブル」を作りました。建設労連手良分会の皆さんの優しく丁寧なアドバイスのお陰で、親子で楽しく木工体験をすることができました。写真のように、今年は密集しないように体育館やいくつかの教室に分かれて分散して行いました。そして、作品が出来上がると、児童玄関で校長先生やPTA副会長に記念の焼き印を押してもらいました。

親子が集うPTA活動を今年初めて行うことができました。本部役員を中心に何度も感染対策を練り、当日も入念な打ち合わせをしての実施でした。子どもたちの楽しみにしている行事のために誠心誠意取り組んでいただいたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。様々な意味で、心に残る作品が仕上がりました。

-

5年生の祖父母の皆さんに講師としてお世話になり、しめ縄づくりを楽しみました。最初にしめ縄のいわれを教えていただきました。そして作業開始。講師の祖父母の皆さんの手がしゅしゅっと動き、そこからきれいな縄が出来上がります。「おお~」と歓声を上げる5年生。いざ、自分で作ろうとするとなかなかうまくいきません。でも講師の皆さんは根気強く見守ってくださいました。そして、どうしても必要なところで手を貸してくださいました。お陰で、みんな「自分でできた」気分でしめ飾りを持ち帰ることができました。

-

今年度も、およそ3分の2の学校生活を終えました。先日まで行われた保護者懇談会では、お子さんの学校での学習や生活の様子を伝え、伸びたところやこれからの目標など、おうちの方と具体的に確認し合える場として設定させていただきました。限られた時間ではありましたが、いかがでしたでしょうか。今後とも、ご家庭と学校と連携して、お子さんの成長を支えて参りたいと思います。