-

13日には地元新山にお住まいの松茸博士藤原儀兵衛さんに招待いただいて3.5.6年生が松茸狩りをさせてもらいました。ありがたいことに新山小学校の恒例行事になっています。7月に藤原さんのお宅に6年生がにお邪魔して「新山の良さを感じてもらうために松茸を採ってもらっている」というお話を聞かせてもらいました。

林道から少し林の中に入っていくと今年もまつたけがいくつも並んでいる姿を見ることができました。私や6年生は昨年も同じ光景を見ているのでびっくりはしませんでしたが、初めて見る3年生や校長先生はびっくり!の様子でした。

採るのは至って簡単です。目の前にある松茸を傷めないように根からきれいに掘り出せば完了です。普通の山では1時間2時間経っても見つからないのが普通の松茸が、5分、10分の間に次から次へと採れてびくがいっぱいになるのはやはり壮観です。

15分ほどで松茸狩りは終了して林道まで降りてきて感想発表をしました。「見つけるのが難しい松茸を自分で見つけられてうれしかった」「初めて採れたての松茸のにおいをかいだ。たくさん採れてよかった。びっくりした」など、率直に自分の思いを発表していました。新山小学校でなければ味わえない体験ができました。 -

10月12日は上伊那・木曽から40人以上の先生方に来校していただき、教育課程研究協議会「特別活動」の発表を行いました。授業は全校での月目標振り返り集会を行いました。毎月行っている集会です。感じたことは体育館で行うことを続けた結果、司会も発言する子も大きな声で伝えようという気持ちが表れていました。また、異学年が話し合うことで高学年は低学年を思いやり、低学年は高学年の姿にあこがれるという伝統が自然に身についてきていることを感じます。この研究に取り組んだことで子どもたちに大いに成長が見られたことが何よりの収穫でした。

参観していただいた先生方の声です。「少人数指導で手が入っており、異年齢集団の中で話す・聞く力が高められている」「『おはようございます』『はい』という大きな声、相手に体を向けて聞く姿、発表が終わると自然に拍手が起きる。終始温かい雰囲気ですばらしかったです」「全校集会でほとんどの児童が自ら挙手して大きな声で自分の意見を言う姿を見て、先生方が力を入れてきた成果が表に出てきていると感心しました。」 -

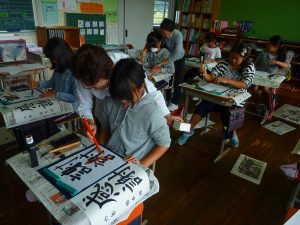

秋はまた「勉強の秋」「芸術の秋」でもあります。10月7日の1.2校時には5.6年生がいつも教えていただいている地域の方に来校していただき、書写指導をしていただきました。課題は5年生は「希望」、6年生は「感謝」です。

両学年とも画数も多い漢字で、バランスや間も難しい字なので、子どもたちもすぐに納得のいく作品はできあがりません。

地域講師の方が朱墨を使いながら、丁寧に一人ひとりの作品を添削してくださり、具体的な字の位置や姿勢、筆の持ち方などを指導してくれました。「お手本は頭の中に置くのではなく、一画ずつ目で見て」などの言葉がけで、子どもたちの字がだんだん良くなってきました。2時間目の中頃くらいからは「書けた!」という声が出始めて、自分の納得のいく作品が仕上がってきたようでした。これから図工の描画作品にも挑戦していきます。 -

10月6日には新山小学校の特徴的な行事の一つである「秋の自然に親しむ日」が行われました。台風18号の影響で前の晩は雨風ともに強く心配しましたが、当日の朝は久しぶりの秋晴れになりました。

毎年地元の山である北林、今泉、上新山の3班に分かれて、地域の方や保護者の皆様の案内で山に入ります。私は今年度初めて北林班に同行しましたが、尾根までの上りはとても急でした。しかし新山っ子は苦もなく上り、一人私が遅れました・・・。地元の方は山のことをよく知っていて、マツタケも何本か採ることができました。

学校に戻ってから全校できのこ学習会を行いました。CS運営委員の方がこの日採れたきのこの名前やどのように食べられているかなどを教えてくれました。「アカヤマドリダケ」「クロカワ」「コウタケ」「サクラシメジ」「クリタケ」「ホンシメジ」「マツタケ」「アミタケ」等々、たくさんの種類が採れたことが分かりました。最後に全員でこの日の収穫をおいしく煮込んだきのこ汁を車座になっていただきました。格別の味で東京から体験学習に来ていた小学生もお代わりするほどでした。美味しいものを食べてみんなの顔がほころんでいました。 -

10月5日の5時間目には第2回児童総会が行われました。6年生の児童会役員任期は通年ですが、3.4.5年生は半年で交代するのでこの時期に前期の反省と後期の計画について3年生以上で話し合いをします。

前期反省の話し合いでは「プレーザゲームの開催場所については天候の様子を考慮してほしい」「イラストコンテストの審査発表を早めにお願いしたい」など具体的な意見がたくさん出されました。

その後、後期の計画についても話し合い承認されました。校長先生のお話の中ではこの半年で学校が以前より良くなってきたのは児童会活動の成果であるということと「SHINE」のスローガン達成のためには役員の6年生だけでなく、委員会の中で一人ひとりが主体的に取り組むことが大切ということを話されました。折り返し後の半年もゴールまでがんばってほしいです。 -

10月4日には4年生がエコツアーに参加してきました。行き先は、伊那中央衛生センター・鳩吹クリーンセンター・伊那中央清掃センター・箕輪浄水場でした。4年生に入って事前に学習していた「水はどこから」と「ごみのゆくえ」について、実際に現場で見て、触れて、考えて大いに学習する事ができました。『百聞は一見にしかず』ではありませんが、教室を飛び出して学ぶことの大切さを子どもの姿から感じました。特に、一人一人が自然とメモを取り始めたり、食い入るように説明を聞いたりしている姿がとても印象的でした。

今回のエコツアーは、11月に予定されている長野社会見学の前哨戦でもありました。残念ながら全員参加とはいきませんでしたが、最初から最後まで全員が集中して行動できていたと思います。今後の学習や長野見学などの課外学習に向けていい学びができたようで、とても有意義な一日になりました。 -

10月になっていよいよ新山周辺も秋の気配が濃厚になってきました。秋はまた食べ物がおいしい「実りの秋」でもあります。新山も山の幸が豊富なところです。きのこは今シーズンは遅れ気味のようですが、児童のお家から「栗」を給食にとたくさん届けていただきました。

大きな学校のセンター給食では手間がかかる献立はなかなか難しいですが、そこは小規模ならではの良さと言うことで、昨日の給食には給食の先生方が一つずつ渋皮をとるなど丁寧に処理をして下さった栗ご飯が出されました。ほくほくとしてほのかな甘さが感じられる栗がたくさん入ったご飯はどの学級でも大人気。大きな口を開けてぱくぱくとおいしそうに食べていました。栗の他にも学級園でとれた「なす、キュウリ、ピーマン」などの野菜、全校で菌打ちをしたきのこなどが続々と給食が出される予定で楽しみです。 -

9月30日には6年生が東部中すず竹祭に招待されて見学してきました。小規模校の新山小学校ですが、進学先は原則として県下最大規模の中学校である東部中学校になります。新山出身の先輩方は昨年度は生徒会長、今年度も生徒会副会長を務めるなど、少ないながら大活躍しています。

開祭式では一人一人がスポットライトを浴びながら体育館に入場して、新山出身の先輩も活躍している動画を見ました。さすが中学生という映像・内容のレベルの高さに驚いていました。続く意見文発表は代表生徒だけあってテーマも「交通事故」や「夏休みの長さについて」など、内容が深く、学ぶことが多い時間でした。最後に展示見学をしました。絵画や習字などレベルの高いものが多くて子どもたちも参考になったようです。毎年全校交流している手良小学校とも交流を深めることができ、来年度に向けてとても有意義な1日になりました。 -

今年度3年生では「暮らしのなかの食」「地域学習」のとりくみの一つとして、新山梅協業組合に出かけて、働いている方々とふれ合いながら収穫や漬け込みの手伝いを1学期にさせていただきました。

地域探検で見つけたプチマルシェというレストランで食事することを夢見た3年生はその資金作りもあって、梅協業組合の皆さんが新山まつりで行う予定の「梅漬け物」「梅しそジュース」の販売の手伝いをさせていただくことにしました。昨日は新山集落センターに出かけて早速作業の手伝いをさせてもらいました。商品のサンプルを持ち帰って事前予約を取ろうと張り切っています。私も昨年購入しましたがとてもおいしいジュースでした。梅の漬け物は200g390円、450g850円です。10月23日の新山まつりには是非新山集落センターにお出かけいただき、「梅」を購入していただければと思います。 -

29日の3時間目には27日に続いて5年生が手良小学校との遠隔合同授業をスカイプとスクールタクトを使って行いました。

問題場面も27日の内容の発展学習で山型に並んだ三角形の数を工夫して求めるというものでした。最初のうちは苦労していたスクールタクトの扱い方ですが、さすがに子どもの方が吸収が早く、拡大縮小機能や色使い、文字の太さなどを工夫して短時間で自分の解答をわかりやすくまとめることができました。

グループ学習では、手良小の子どもたちの表情も分かるように工夫したので、27日よりお互いの考えに対する理解が深まっていました。班の代表で発表することになった新山小児童の画面には、さらにこうすればいいという書き込みや「いいね!」マークがたくさんついて、ここでもICTの良さを感じました。

全体発表では新山小児童が思いもつかなかった説明の図がいくつも出てきました。友だちの考えに触れて自分の考えの幅を広げるという普段できないことができて有意義な時間になりました。