-

今週は8日に3学期の大きな行事である学習発表会が計画されているので、各学級とも練習に力が入っています。

もう一つ週末の12日に上伊那のアンサンブル交歓会が辰野町で行われます。今年度から専門が音楽の校長先生が赴任されたので、子どもたちもいっそう歌うことに意欲的になり、4年生~6年生までで3チームが出場します。

前述のように校内の行事があったり、児童会の当番活動があったりと子どもたちも慌ただしいわけですが、その合間を縫って交歓会に向けての練習にも取り組んでいます。5.6年生のチームは校長先生自らが陣頭指揮に立たれて、校長室で指導されています。職員室からもとても寒い朝とは思えないような、よく通る声が聞こえてきます。本番までの日数が残りわずかとなりましたが、これから人前での経験を積んで本番に備えたいと思います。 -

2月は学校にとっては児童会の引き継ぎシーズンになります。新山小学校でも10日に29年度の児童会役員選挙立会演説会と投票が行われる予定になっています。

本校は5年生が在籍1名のため4年生からも副会長候補者が立候補しています。昨日はその候補者と推薦責任者の皆さんが、選挙権のある2年生、3年生、そして6年生の教室を訪問して自分の考えを聞いてもらい、質問や意見を聞きました。10日の立会演説会に向けて良い練習にもなります。

人数の大きな学校とは違って、全校30名の本校では一人ひとりの子どもが児童会をより身近に感じています。ですから、各教室で演説が終わって選挙管理委員が「質問はありますか」と聞くと、何人かの子が自分がよく分からなかったことについて質問をしていました。そのことによって各候補者の考えもより深まってくると思います。29年度の新しいリーダーがもうすぐ決まります。 -

2月3日は節分、日本中のあちらこちらで「鬼は外、福は内」の声が響いたと思います。新山小学校では生活科の学習で1年生がこの伝統的な行事に参加しました。

20分休みに徒歩2分の新山保育園にお出かけして、虎のしま模様のようなの衣装と、これも虎風の角を着け終われば準備は完了です。

そして、保育園の先生たちがふんしている鬼に豆を投げつけました。そうこうしているうちに、子どもたちのいるリズム室に、いきなり大きな赤鬼が入ってきました。子どもたちの反応は様々です。前よりもっと元気に豆を投げてくる子、鬼から逃れようと必死に回りながら走っている子、一目で固まってしまい、職員の後ろに隠れたきり出てこない子・・・。1年生は一番最後のパターンの子が多かったような気がします。年間計画にはなくても、少しの打ち合わせでこうした飛び入りの交流ができてしまうところが、新山小学校と新山保育園の特徴です。これからも密接な交流をしていければと思います。 -

新山小学校の大切な仲間であった猫の「たま」は昨年12月6日に天寿を全うしました。8日にお別れの会を行った後も、保護者、地域の方、元新山小職員などたくさんの方からご厚志をいただきました。その額は5万円以上にもなりました。皆さんのお気持ちを生かす方法を考えた結果、たまの墓標を作ることにしました。

6年生を中心に子どもたちに墓石の種類やデザインを決めてもらいました。その結果「ありがとう たま いつまでもわすれないよ」というメッセージが刻まれることになりました。

その墓石が完成して、2日に校庭北西側庭園内のたまの墓前で「墓標お披露目の会」を行いました。初めに除幕・黙祷を行った後、校長先生と児童会長からあいさつがありました。その後子どもたち一人ひとりが花を持って、学年毎にたまのお墓に捧げながら拝礼しました。思わず涙ぐむ子もいて、未だにたまが子どもたちの心の中で生きていることがわかりました。最後にみんなで校歌を歌って、たまへの思いを届けました。

ご厚志を下さった皆様ありがとうございました。いつでもお参りにお出かけください。 -

月初めの1日には新山小学校では恒例の活動になっている月目標振り返り集会がありました。たくさんある縦割りの活動の中でも、全校児童が一堂に会して話し合うこの活動によって身につくものは多いです。

1.2月の目標である、1「今までの学習のまとめをしよう」2「登下校に気をつけよう」3「あいさつをしよう」の3つについて、それぞれよくできたことと、よくできなかったことを発表しました。

1については「時間内に教室にもどれた」「今までできなかったことができるようになった」「チャイムが鳴っても教室にもどれなかった」等の反省が出ました。2については「道草をせずに帰れた」「しゃべらず1列で帰れた」など良い反省が多くなってきました。3については「先生や地域の人にあいさつができた」「大きな声ではきはきあいさつができた」「自分からあいさつができなかった」などの反省がでました。毎回のことながら1年生から6年生までどんどん手を挙げて自分の意見を発表する姿に成長を感じることができました。 -

31日の新山小学校は午後からいっそうにぎやかになりました。来年度の1年生11名のうち10名とその保護者の皆さんが来入児一日入学で来校してくれました。2桁の人数の来入児は本校では久しぶりです。それだけの人数の子どもと保護者がマルチルームに入るとかなり埋まってしまいます。

まずは保育園とはだいぶ違う給食です。量も種類も保育園の給食より多めです。それをペロリと食べる1.2年生にびっくりしながらも、とても美味しい給食なので、がんばっていつもより多くの量を食べることができました。

昼休みは楽しく1.2年生といっしょに遊んだ後、学校の清掃活動も体験しました。ペアの1.2年生の掃除場所である各教室や廊下、玄関などに出向いて小学生といっしょに掃除をしました。ほうきがけや雑巾がけなどに張り切って取り組む姿が見られました。

それから英語体験や、お絵かき、入学式の歌練習など盛りだくさんの内容を体験して、充実した1日になりました。 -

月日の経つのはあっという間で1月も残りわずかとなりました。

30日には地元富県の助産師さんが来校して下さり、低学年と高学年に分かれて全校児童に性教育授業をしていただきました。

高学年の学習テーマは「自分を大事にしよう」です。新生児の写真を見た後、アイコンタクトや授乳、おむつ交換などの行為が赤ちゃんにとっては無意識のうち記憶として残っていて、自分はこれでいいんだという自信につながっているそうです。

次に図を見ながら変わっていく男の子の体、女の子の体について学習しました。強調されたのは様々な第二次性徴には個人差があり、早い遅いは気にしなくても良いこと、15歳の誕生日になっても精通や初経がない時は受診する方がよいと教えてくれました。

最後に実際の新生児と同じような重さと作りの人形を一人ずつ抱きかかえてみました。「赤ちゃんの人形は思ったより重かった。首がぐらぐらして怖かった。これが赤ちゃんなんだと思った」など、経験しなければ分からない思いを持つことができました。 -

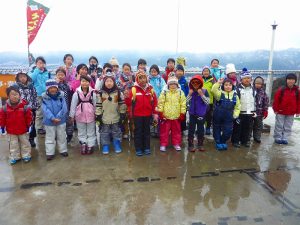

寒かった1週間の締めくくり、27日には伊那スキーリゾートに出かけて、全校でスキー教室を行いました。他にも3校来ていてゲレンデは小学生であふれていました。

ゲストハウスでゼッケンをつけてスキー靴に履き替えると準備完了。開校式で1日お世話になるインストラクターの先生のご対面です。

この日参加した28人が4つの班に分かれてスキー教室開始です。技能が一番高いグループは少し準備運動をした後、早速リフトに乗って滑走練習です。スキーは初めてという1年生を含むグループは、まずは入念に準備運動をした後、お決まりのボーゲンの姿勢になる練習を繰り返します。次になだらかなゲレンデで、少し滑ってはボーゲン、少し滑ってはボーゲンという繰り返しを午前中いっぱい行いました。

お昼ご飯のカレーを思う存分食べて元気回復。午後は全ての班がリフトに乗ることができて、雄大の伊那市の眺めと心地よい滑りを楽しむことができました。それにしても子どもたちの上達の早さは毎回のことながら感心しました。 -

1年中で一番寒い時期になりました。一際寒い新山では連日-10℃を下回る最低気温が続いています。24日の朝にはまるで冷蔵庫のような寒さの体育館の中で3つの委員会の主催によるチャレラン集会が行われました。

最初は保健美化委員会主催のほうきでゴミを転がすゲームです。それもペアでコーンの間をくぐりながらするので簡単ではなく、珍プレーが続出していました。2番目は代表委員会主催のしっぽとりゲームです。ズボンにビニールひもを切った物をつけて、それをお互いに取り合うというシンプルなゲームです。それだけにあっという間にとられる子が続出していました。しっぽをとられたことに気づかない子も何人もいました。

最後は放送図書委員会主催の風船運びゲームです。それもペアの顔に挟んで運ぶというものです。風船の大きさもまちまちなので、大きさの合わない風船を選ぶと、思わぬ方向に飛んで行ってしまいタイムロスすることになります。

3つのゲームを全力でやり終えた頃になると、子どもたちの顔も赤くなり、寒かったはずの体育館に熱気が感じられました。 -

年間を通して手良小学校との交流を続けてきている5年生ですが、24日には手良小学校に出かけて、国語や児童会の情報交換、学級活動、給食、清掃などを一緒に行いました。

5年生なので両校ともそれぞれ児童会役員選挙が目前に控えています。候補者も決まり、演説用原稿の推敲をしている段階ですが、新山小児童は一人しかいないため、情報交換やお互いの演説を聞き合う活動などができません。

そこで5時間目には新山小は児童会長候補1名、手良小は会長候補3名と副会長候補3名と応援責任者がそれぞれ演説をして、お互いに演説を聞き合う活動をしました。新山小5年生の演説にも「ONE」というスローガンや、廊下ポスターコンテストなど具体的にやりたいことが盛り込まれていました。手良小児童にとっても新山小の取り組みは新鮮に思えたようで「プレーザゲームとは具体的にどんなことをするのか?」「おはよう玄関というのはわかりやすくていい名前なので真似ていきたい」など、お互いにいい刺激を受け合っていることが分かりました。来年度6年生でもさらに密度の濃い交流を行うことができそうです。