-

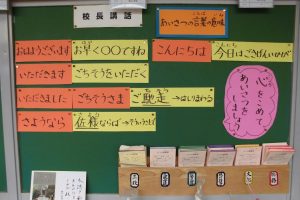

17日(水)、5月の校長講話は「あいさつ」についてのお話でした。「あいさつ」にはついては、昨年度、人に伝えるためには、「大きな声で」「ゆっくり」「わかりやすく」「最後まではっきり」「発言する人の方を向く」「相手の目を見る」「にっこりする」などに気をつけてあいさつすると相手に伝わりやすいことを扱いました。今年度は、そのあいさつには、どんな意味があるのかについてのお話でした。

「おはようございます」「こんにちは」「いただきます」「いただきました」「ごちそうさま」そして、「さようなら」

「言葉の語源を知ることで、あいさつの言葉に意味があるということがわかり、あいさつするときに、一段と心のこもったあいさつができるといいですね。」という校長先生の問いかけに、さわやかに返事をする子どもたちでした。

-

1・2年生が、生活科の授業で「さくらの会」のみなさんと一緒に草もち作りを行いました。

お餅にヨモギを混ぜてもらい、ここからが子どもたちの出番となりました。お餅とヨモギがしっかり交ざるようにこねていくのですが、これが子どもたちにとっては結構力のいる作業のようでした。それでも、一度行った後、もちで粘る手のひらを気にしながらも、チャンスがあればもう一度、という気持ちで待つ姿が、とてもやる気に満ちていました。

あんこを中に入れ、きなこをまぶすと草もちの完成です。

手をきれいに洗い、さくらの会の方ともお話をしながら、美味しくいただくことができました。

最後に、さくらの会の方々と一緒に記念撮影を行いました。

子どもたちの笑顔を、とても温かく見つめてくださっていた地域の方の心にふれることができた、素敵な交流会でした。感謝です。

-

今年度第1回の「読み聞かせ」が行われました。昨年度お願いしていた3名のボランティアの方々を紹介した後は、早速読み聞かせです。それぞれの持ち味を活かしていただいた読み聞かせに、1年生から6年生まで食い入るように絵本に、お話に集中していました。

本校のすごいところは、この拝聴した後に「ふりかえり」が、普通に位置付いているところです。発言を求められると、我先にと、手が挙がりました。そして、発表もさることながら、指名された皆さんが、重なることなく読み聞かせをしてくださった方それぞれに、お礼の言葉が言えていたところが見事でした。

次回の「読み聞かせ」は、6月7日(水)。

-

朝の活動で「こどもの日を楽しむ集会」を行いました。代表委員会が中心になり、企画運営を行いました。全校を3チームに分け、チーム内で学年の違う仲間とペアを組み、ゲームに臨みます。3つの場面が設定されたコースでは、まず「バランスコース」として、下の学年の子を先頭に平均台の上を渡ります。 次の「スラロームコース」は、置かれた複数コーンの間をペアで手をつないで走り抜けるのですが、「子ども日」らしさを出すワンポイントとして、「手作りかぶと」をかぶって走り抜けます。最後に待っているのは、3色に分けられた鯉のぼりカードの「神経衰弱」です。1枚を下の学年の子がとると、上の学年の子はじっとカードを見て、選んだカードを裏返し、そろえば持ち帰り、そろわなければその場に戻して、手をつないで次のペアのもとへ手をつないで走って行きます。2ゲーム目には、チーム意識も芽生え、そろったカードをチームの仲間にわかるように掲げては、声援をもらう場面もありました。

みんなが仲良しになれる、いい集会でした。

-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 地域とともにある新山小学校。高烏谷山ハイキングも50回目を迎えました。当日は天候にも恵まれ、1年生もお家の方と一緒に軽やかに登っていきました。また、式典会場からの景色も格別でした。式典後のセレモニーでは、児童会長のあいさつと、校歌の披露がありました。堂々とした児童会長の姿に、セレモニーに参加された方からは賞賛の声をいただきました。セレモニーの最後は、ドローンでの記念撮影でした。上空を見上げながら、全員で手を振りました。最後は昼食タイム。今回ご列席いただいた市長さんにも、一緒に輪に加わっていただきました。最高のハイキングでした。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA