-

30日(木)高遠スポーツ公園文化体育館で、伊那市小学生総合的な学習発表交流会が行われました。今回新山小学校は、6年生が定期的にICT交流を続けてきている手良小学校6年生と合同で発表をしました。テーマは「つながる手良と新山の輪」で、スライドを使った説明と、場面を再現した劇の2段階の構成で発表を行いました。これまでの交流で培ってきた団結力で、交流の成果を伝えることができました。また、自分たちの発表だけでなく、市内の小学生の取り組みを知ることができた貴重な機会となりました。

-

29日(水)校長講話が行われました。今月はなかよし月間であることから、「なかよし」をテーマに4人の先生方による劇が加わりました。隣同士の部屋に用意されたおいしそうな料理と長い箸。4人のお腹を空かした人たちは、一定のルールの下でどうしたらお腹を満たすことができるのか。「自分が豊かになるには、同じように隣人も豊かにすること」そのような思いが込められたお話を、先生方に熱演していただきました。校長先生からは、天国と地獄は心の中、隣り合わせにあることをお話しいただきました。11月に取り組んできたなかよし月間は終わりましたが、心の中の天国と地獄はいつまでもあり続けます。日々子どもたちは自分の心に問いかけていきます。

-

16日(木)の朝の活動は、給食週間の取り組みの一つである「豆つかみ大会」でした。大会で各自がチャレンジする前に、代表者が実際に挑戦するところを全校で見ることになりました。「ようい、スタート」の合図とともに、1つ2つとどんどん皿から皿へと移していく様子を見て、周りから「オー」の声が上がりました。一度イメージを持つと、俄然やる気を持つ新山っ子です。一人1回1分間チャレンジが始まると、細心の注意を払いながら丁寧に移していく姿が見られました。唯一の6年生が堂々の30個で、「すごい」の声に包まれていました。給食週間ねらいの一つは「正しい箸の持ち方や使い方を再確認する」でしたが、ゲームを通して、より便利に使うためにも正しい箸の持ち方にしたいと願う姿につながるのだと思いました。

-

15日(水)の朝の活動の時間にマラソン大会が行われました。マラソン大会に向けて毎朝、校庭の周りを走ってきた子どもたち。大会が近づいてくると、2周の予定が3周、4周と距離を伸ばし、本番に近い距離を積極的に走る様子も見られるようになりました。春に続いて、今年2回目のマラソン大会ということで、「自己記録への挑戦」を掲げて、それぞれの子どもたちが精一杯走りきりました。また、走っている仲間を精一杯の応援で支えました。

-

9日(木)の朝の活動はなかよし集会でした。なかよし月間の一環で、「学年を超えた友だちと仲良く協力してゲームをするときの楽しさを味わう」ことをねらいとして開かれた集会です。最初の動物の群れ作りゲームでは、出題された動物の文字数と同じ人数が集まるゲームで、笑顔で手をつないで集まることができました。風船つきゲームは、仲間とグループになり、輪になって手をつなぎ、1つの風船を2分間で連続何回つくことができるかを楽しみました。1回目を終え、2回目に回数を増やすにはどうしたらよいかをグループで出し合いました。そして2回目。6つに分かれて行った風船つきゲームは、どのグループも笑顔で終えることができました。

-

6日(月)に新山保育園の園児と一緒にさつまいも掘り集会を行いました。3つの委員会ごとに植えたさつまいもの畝に沿ってならび、代表委員の示範を見た後に全員で掘り始めました。軍手をはめた手でぐんぐん掘っていくと、持ち上げるのもやっとこの大きさのさつまいもを掘りおこす子どもも出てきました。「でっけー!」と、それはうれしそうでした。

-

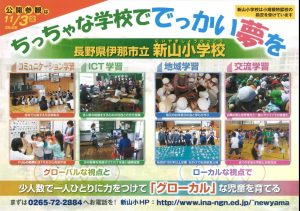

11月3日(金)は、地域公開参観日(祖父母参観日)です。 1時間目の月目標ふり返り集会・2時間目の学級ごとの授業を参観いただいた後は「ふれあい交流会」を予定しています。内容は ・児童代表あいさつ ・5,6年生の合唱(中部連合音楽会の曲) ・学校紹介 ・レク ・全校で歌「赤とんぼ」「赤いやねの家」 ・校長先生のお話 です。新山っ子の学習や活動に取り組む姿をご覧いただきたいと思います。

-

30日(月)の業間から3校時にかかる時間に、火災を想定した避難訓練が行われました。今回のねらいは、「状況によっては通常の避難経路では危険な場合があることを事前に確認するとともに,休み時間に火災が発生した際の的確な避難の仕方を身につける。」でした。業間の全校キックベースが終わり、子どもたちが教室に入り始めた頃、非常ベルが鳴り、校内放送での指示が流れました。「以上」の言葉を聞いて、無言で校庭に移動する姿がありました。校庭で待機している間も終始無言で、すばらしかったです。訓練終了後には、非常扉についての確認を行いました。

-

27日(金)は、19時30分から星空観察会がありました。週末のたびに台風に見舞われ、また日々の忙しさから空を眺める心の余裕がなかなかない状態が続いたように思います。そんな中、ゆっくりと夜空を眺めることができました。時間になると、40人以上があつまり、すばるの会所属の3名の方の説明を聞きながら、ワクワクしながら星を観察しました。「アンドロメダ」の色が何ともきれいで印象的でした。

-

25日(水)の3校時に6年生が手良小学校6年生との遠隔合同授業を行いました。今回は、それぞれの総合的な学習の時間等での取組についての報告を、クイズを織り交ぜながら発表しました。 手良小の発表の後、本校からは地域での取材(プチマルシェ、トンボの楽園)をレポートにまとめ、その内容に沿って報告しました。発表後の手良小児童の感想では、「新山に祖父母がいるけど、まだ知らないことがあって今回知ることができてよかったです。」「新山では一人でパンフレットを2つも作っていて、自分は創るのが苦手なのですごいなと思いました。」「さっき(画像で見た)プチマルシェが森の中にあったり田んぼがあったり、新山は緑が豊かでいいなと思いました。」などが発表されました。交流が自然な流れの中でつながっていて、毎月1回行ってきたことの成果がこういった姿に現れているように思いました。