-

1年生が国語“くじらぐも”のお別れの場面で、教科書に出ている物語の通りにジャングルジムの上から“くじらぐも”に「さようなら」と手を振ることができました。始めに教室で「さようなら」の台詞の後で自分ならどんな言葉を付け加えるか考えて、発表し合いました。一人ひとりが音読する時には、地の文、子どもたちの台詞、くじらぐもの台詞の3つを使い分け、そして言葉もはっきり、ゆっくり、正確に言うことができていました。何回も何回も練習してきたことがわかりました。全校の前で発表したら、高学年の児童もきっと驚いたり、感心したりしてしまうような音読になっていました。すごいぞ、1年生。

上段:今日はこんな”くじらぐも”でした。下段左:教室で最後の場面を学習してから校庭へ行きました。 中と右:6年生は理科で昼間の”月の観察”をしていました。望遠鏡で見えたかな?

-

2年生が図工の時間に新しい素材「とろとろねんど」に出会いました。どんなものかわからない子どもたちに、ワクワク感をいっぱい持たせる出会わせ方を担任の先生は考えていました。授業が始まると一人ひとりが素材と関わり、自分らしい表現方法を見つけていきました。大胆に両手を汚しながら、手形をドンドンつけてみる子。指先にちょっとつけて、固まり具合を確かめる子。ねんどの感触をずっと楽しみながら、バットの中で手を握ったり開いたりしている子。動き出し方も様々ですが、その子のペースで時間が流れていきました。先生が一人ひとりのそばに行って、表現の良さについて会話をしながら認めていたことも、自信になったと思います。絵や粘土で表現してきたこと、そして今回の新しい素材との出会いと体験は、今後にもつながっていく学びだったと思います。

2時間続きの授業でした。2時間目はさらに大胆に、さらに発想豊かに、それぞれの表現方法を発見していきました

-

昨日の5時間目、5年生が校庭の砂山に集まって授業をしていました。そのうちに「おーっ」と歓声が聞こえてきました。続いて「わーっ」という声も・・・。理科の授業で「流れる水の働き」を勉強していたのでしょう。砂山に浅く掘った溝に水を流した時の反応が「おーっ」と「わーっ」の声になったのです。きっと、予想していた以上のことが目の前で起きたのだと思います。驚きは強烈な印象となって、児童が獲得する学びにつながっています。驚きの歓声がずっと続いていました。自分から試してみたくなったことが出来て、水を運んでは流していました。児童が主体的に関わり「できる」「わかる」の授業が展開されていました。

歓声があがった後、担任の先生は笑顔で子どもたちの活動を見守っていました。子どもたちが試したいことをどんどん進めていくから、見守っていて子どもの気づきを認めるだけでいいのです。授業後、砂山の形は大きく変わっていました。変わった分だけたくさん学んだ子どもたちです。

-

昨日のことです。新しいジャングルジムを設置した関係で、砂場の砂が山盛りになっています。遊び場としての砂場の形が変わったので、そこで遊ぶ子ども達の姿も変化してきました。登っては降りる子、穴を掘る子、駆け下りる子等・・・。近くには水道もあり、水を流して遊ぶ子ども達もいます。土団子を作っている子ども達もいました。その場所での遊びには、決まったルールはありません。例えば、水を流して遊んでいる子ども達は、「ダムが壊れちゃった」「ここに白い砂をかけて」「島の周りに湖を作るんだよ」・・・と、お互いに頭の中に浮かんだことを言い合い、その形の変化を楽しんでいました。土団子作りの子ども達には、秘密の土があるみたいでした。子どもは、遊ぶことが仕事みたいなものです。もしかしたら、将来の自分の生き方まで決めてしまう体験をしているかもしれません。学校の「休み時間」は、本当に大切な時間です。

左:水を流して遊んでいます。子ども同士のやりとりを聞いているだけでも面白いです 中:土団子の中心部を作っています。中心部ができたら・・・右:秘密の場所の土をかけていきます。休み時間終了の放送が流れると、作りかけの土団子は秘密の場所に埋められました。「写真を撮っちゃだめ」(秘密だから)と言われてしまいました

-

1年生が校庭で体育をしていました。子どもも先生もお互いに元気よく「お願いします」の挨拶をして、準備運動としてラジオ体操を始めました。号令をかけながら最初の深呼吸の動作が一度終わったところで、先生は子どもたちの動きを止めて言います。「足下を見てみよう。気をつけになっているかな?手をこうやって動かすと大きく息を吸ったり吐いたりすることができます・・・」理論的に正しい方法を1年生にも分かるように教えていました。教えなければならないことは、きちんと教えることが大切です。4年生は、「クラスの中にキャラクターつきの消しゴムを持ってきている人がいる」ことが子どもたちの中で問題になりました。早速学級会で話し合いです。いろいろな意見を出し合い、自分たちにとって今必要なきまりを決めることができました。自分たちの問題を子どもたちが納得するまで考えさせることも大切なことです。“教えること”、“考えること”、学校ではどちらも大事にしています。

上段:深呼吸の動作の確認をしています。体操後、先生を先頭に校庭サーキットコースを走っています。 下左、中:5年生が家庭科でお掃除の学習をしていました。クレンザーを使って床や壁をきれいにしています。3分くらいすると「おーっ、すげー。きれいになってる」と声が聞こえてきました。家でもできるといいね。 下右:ジャングルジムは今日も大人気。遊んでいるのを見ているだけで楽しくなります。

-

朝から楽器を使った練習の音が音楽室から聞こえてきます。休み時間には、音楽専科にみてもらいながら、自主的に6年生がずっと合奏の練習をしていました。演奏は、曲の最後まで通っているようなので、演奏の質を上げるための練習になります。運動会が終わった直後から、自分たちで次の目標に向かって進むことができる子どもたちです。

運動会の日に、みんなでテープカットして完成を喜び合った新しい遊具へまっしぐら。ジャングルジムでも雲梯でもたくさん遊んでほしいと思います。上中:1年生は使い方をみんなで確認してから、遊びます 上右:音楽室で自主練習する6年生です。先輩たちのように「すごい」と言われる演奏を目指して頑張っています

-

「先生、明日は行けますか?」昨日の放課後、グランドの草取りを一緒にしていた4年生が心配そうに尋ねてきました。「すごく楽しみにしているんです。長野市には、まだ行ったことがないし、初めて行くところばかりだし、クラスのみんなと行くのも楽しみ。」多くの方のご理解とご協力のおかげで楽しみにしていた見学に行くことができました。出発の会の進行や挨拶も返事もしっかりできた4年生です。きっとたくさんの発見をしてきたと思います。

左:信濃毎日新聞社で取材中です 中:貸し切りだった科学センター 右:人がいない善光寺、いつもと違う場所まで見てきました(撮影の時だけマスクを外しています)精進料理もおいしかったと満足そうでした

-

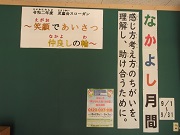

9月は仲良し月間です。運動会もあります。全校でたくさん身体を動かして、一緒の活動をし、運動会を創り上げていく姿も大切にしたいです。きっと友だちの新しい一面を発見することも多いはずです。今日は全校に「自分の名前はたった一つしかない宝物。そしてお家の方からの贈り物。自分を守ってくれるお守り」だから、自分のことを大切にしようということと、同じようにお友だちのことも大切にしようという話をしました。子どもたちは成長の過程にあるので、これからもトラブルはあると思います。未然に防ぐことも大切ですが、起きたときにどうするかという勉強も学校でしかできません。柔軟な考え方ができる子どものうちにたくさんの経験をし、解決する方法も身につけてほしいと思います。

一人ひとり違うから面白いし楽しい。お互いに知り合い認め合えるように。友だちの嬉しいことを一緒に喜び合

-

大きな浮き輪、大きなワニ、大きな虫・・・朝から大きな荷物を手に楽しそうな子どもたち。今年のプールの学習が終わります。水泳学習のまとめに、家から遊び道具を持ってきて楽しむ時間を計画した学年がありました。今年は、プール開放もありません。悪天候も続きました。例年のようにたくさん泳ぐことはできなかったかもしれません。いつもの夏休みの分までしっかり楽しんでほしいと思いました。既に夏休みに入った学校もありますが、長谷小は「時間をきちんと確保して丁寧に教えたい」という先生方の願いで、今週2日間授業日を設けています。

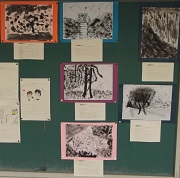

左 4年生の水をテーマにした新聞作り 海のゴミの問題、大雨の災害、飲み水のこと等問題意識を持って作成してありました。自分で作ってみて、聞いたことがある知識が自分のものになったこともたくさんあったと思います。中~6年生の墨絵 「星空の中で生きる大自然」「嵐にまけない木」・・・題名を見てなるほどと感じる作品ばかりでした

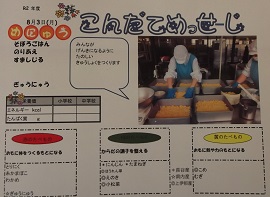

まだ夏休みになっていない長谷小の子どもたちのために、調理員さんたちが「リラックマ給食」にしてくださいました。かき混ぜて個別に盛り分けるのがもったいないくらいかわいいそぼろご飯でした。

-

久々に夏らしい太陽が顔を出してくれました。3年生が理科でホウセンカとひまわりの観察をしていました。雨続きで畑も草の丈が伸びていますが、観察カードに丁寧に記録していました。カメラを向けるとブンブンと手を振ってくれました。終業式に校歌を歌うのですが、練習をしている1年生は音楽の授業で校歌に振りをつけて歌ってくれますと教えてもらいました。元気の良い行進ができそうな校歌なので、自然にそうなるのだろうと思います。終業式でも踊りながら歌ってくれるのかな?

左 ホウセンカを観察しています 中 1年生の朝顔 全員の花が咲きました 担任の朝顔が一番最後だったそうです 右 久しぶりの青空で思わず記録してしまいました