-

「わたしが作ったのは、マンションでヘリコプターも止まれるようになっているんだ。家の屋根には人がはりついているの」「グランドはすごく広い。だけど学校の校しゃは一階だてなの」「ふつうは、横(床に置いて)につくるけど、ぼくたちのはたての町でかべにはってあるんだよ」次から次へと楽しそうに説明してくれたのは2年生。きっと明日も楽しみに学校に登校することでしょう。話を聞いているだけで嬉しくなります。学校に来ておられる取引業者の方も「長谷小は作品が丁寧に作られていていいですね」と感想を話してくださいました。作品は参観日にごらんください。

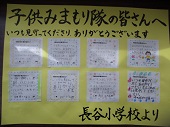

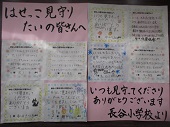

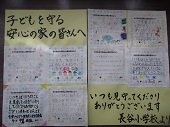

年間通して子どもたちの安心・安全を見守ってくださる方々に御礼のメッセージを書きました。その一部です。本来ならば、学校で交流しながら御礼の気持ちを伝えているのですが、今年度は会を開けず残念です

-

「お久しぶりー,元気だった?」とお互いに挨拶をしておられたのは、高学年参観日で来校された保護者の方々。この長谷地区でも全国的な感染拡大の中では、ご家庭同士の行き来がなかったということがわかりました。学校も保護者の皆様と交流を深めること出来なかったので、特に本年度からの職員の顔と名前は担任でなければ一致しないかもしれません。今後の課題だと思いました。5年、6年の参観授業は、どちらも子どもたちが編集したビデオを視聴する形式で行われていました。5年はビデオレターとスキー教室の様子、6年は一年に入学した時から今までの様子を寸劇にした映像を流していました。どちらもiPadを使用して編集したようです。1人一台になれば、個人で編集した動画で学習することもできるようになると思いました。

5年生の様子

6年生の様子

-

4年生が音楽の授業でざんざ節保存会の方3名から「ざんざ節」について学びました。「ざんざ節」は100番まであること、日本中で流行った踊りと歌であること、今なお長谷地区では大事に継承されていること等を教えていただきました。本来ならば三味線やお囃子の方にもお願いし、実際に歌い踊りながら学ぶはずですが、それが出来ず残念でした。「ざんざ節」の他に「キンニョンニョ」という歌と踊りも長谷地区では大事にされていて、こちらもかつて日本中で流行ったものだとお聞きしました。「もらい風呂の時、順番を待っている間これを歌ったり踊ったりしていたんだよ」と教えていただきました。長谷では日本で流行ったものが2つも大事にされ続けています。どこにも真似できない素晴らしいことだと思います。

始めに映像で歴史などを学びました。「ざんざ節」を踊ってみました。感想発表では「長谷で大切にされているざんざ節のことがわかったよかったし、楽しかった」という声がありました

-

「どうしよう?大丈夫かな?」と言いながら、自分の発表内容の練習を直前まで繰り返す各委員長。児童総会が行われる体育館に一足早く行ってみるとこんな様子でした。最後だから(最後まで)きちんとやり遂げたい、一年間背負ってきた児童会の役の重さを感じる姿でした。昨年の今頃、6年生は今の中学1年生から児童会を引き継ぎました。張り切っていたと思いますが、今年度の児童会活動は実質2学期からのスタートになりました。全校で集まったり、交流したりすることは、本当に少なかったですが、6年生を中心に活動を工夫し、自分たちのカラーを出した各委員会の活動ができていたと思います。立派でした。バトンを受け取った5年生は、緊張した様子で自己紹介をしていました。総会に出された意見を取り入れて、自分たちらしい学校を創ってほしいです。期待しています。

-

学校運営協議会とは、学校教育を支援し、子どもたちの育ちを一緒に考えていく会です。長谷では、長谷学区として小・中学校合同の会として行われています。今日は、小・中学校の授業参観をしていただき、児童生徒の様子もみていただきました。そして「今の状況では、従来のような交流や支援は難しいが、困っていることがあったら早めに相談してほしい。長谷地域は学校を全面的に応援してくれる方ばかりだ。きっと問題解決をしてくれる方法や知恵を持っている方がいる。こういう状況だからこそ相談をしてほしい。」「先生からの一方的な授業ではなく、授業で子どもたちがかかわり合いながら、勉強をしている姿がとてもよかった。子どもたち自身がこれからも考えるような授業を続けてほしい」「困っている1人を大切にしてほしい。長谷はそれが出来るところだと思います」・・・他に学力やIT教育についてのご意見もいただきました。ありがたいのは、学校にだけ任せるのではなく、一緒に考えていくよという、この会の運営方針です。これからも児童・生徒のためにともに歩んでいきたいと思います。

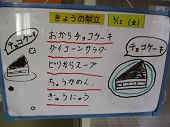

上段:長谷の給食キャラクター「はせちゃんまん」をご存じですか?そして、残しま戦隊「マスクマン」もいることを・・・。12日の献立予定表に大きなチョコケーキが描かれていました。楽しみにしていることがわかります 下段左:3年生授業参観学習発表の様子 右:4年生授業参観長谷防災マップについての発表の様子