-

穏やかな天候に恵まれ、1~4年生が伊那スキーリゾートにてスキー教室を行いました。

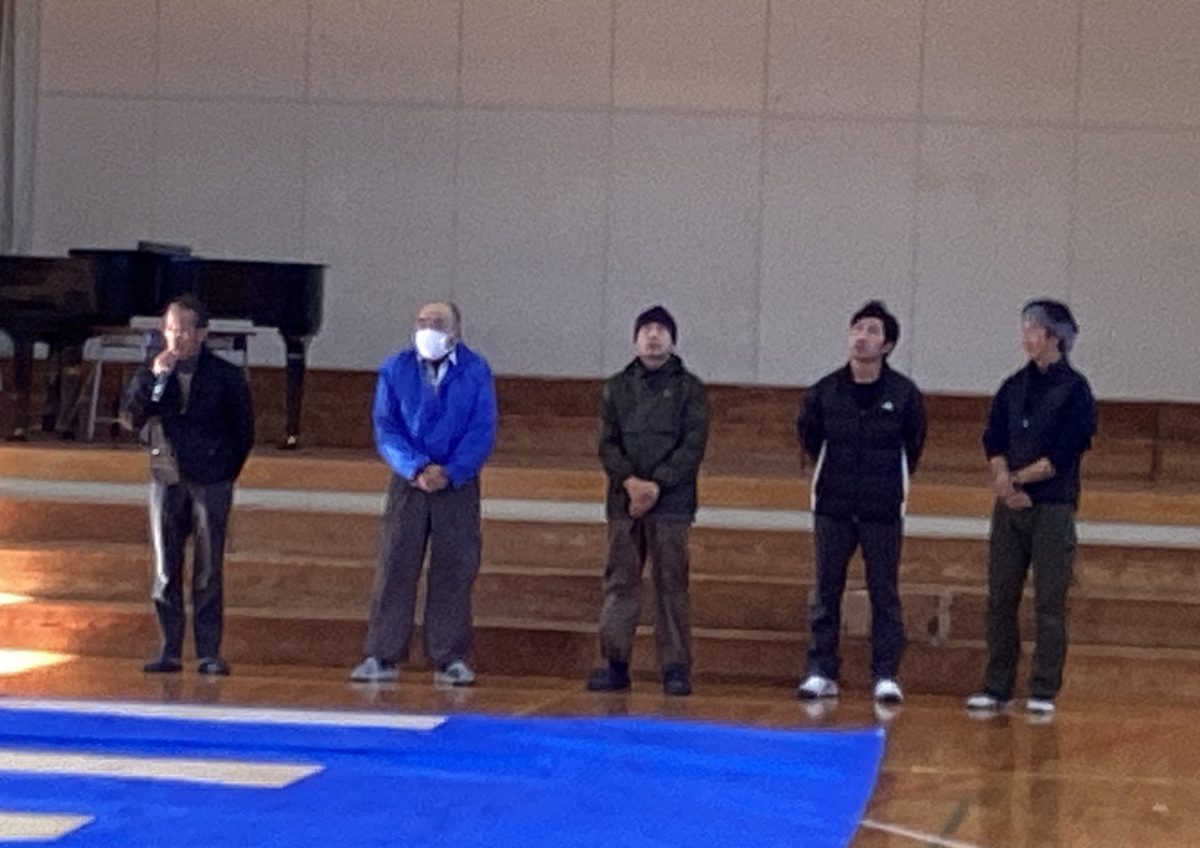

開校式では5人のインストラクターが紹介されました。1年生は初めてスキーをする人が多く、一人ひとりスキー靴のはき方をチェックしてくださり、スキー板を片足だけつけて、歩く練習から始めました。

準備体操の後、経験者の班は、いきなりリフトに乗って上から滑っていました。一年ぶりにスキーをするという2年生が多い班では、なだらかな斜面で止まる練習を何度もやりました。

午前2時間しっかり滑った後は、おいしいカレーライスの昼食。何度もおかわりしたひともいたようです。

午後は、1年生も2年生もみんなリフトに乗って上から滑っていました。はじめはあんなに怖がっていた1年生も、午後にはすいすいとみんなとても上手になっていてびっくり!

閉校式では、各学年の代表者が感想を発表しました。「たくさん滑れて楽しかった。」「もっと滑りたいと思った。」「前よりうまくなってうれしい。」など、みんなとても充実したスキー教室だったことがわかりました。

帰り際、スキー場のスタッフの方から、「高学年と同じメニューをしっかりこなし、1日頑張った低学年のみんなが本当に上達していて感動しました。昼食後の片付けもとてもきれいで、ゼッケンもきちんとそろえてあり、こんな学校なかなかないです。」ととても褒めていただきました。さすが手良小です!嬉しいですね。

-

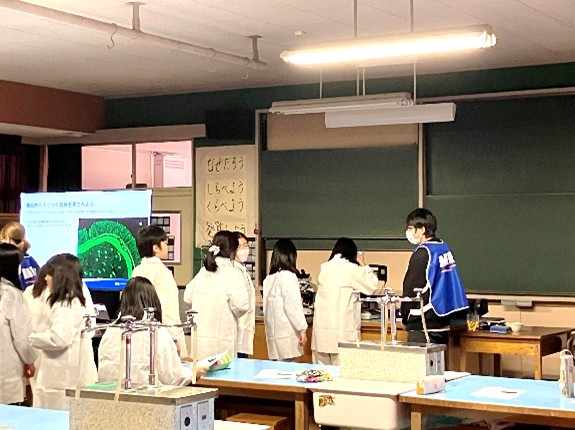

2月6日にMBL「医学生物学研究所」による出前授業が行われました。

前半は、MBLで行われている業務内容や研究について話していただきました。MBLでは「人々の健康な命を守る」ことを使命に、診断薬(健康を診断するための検査で使われる薬)や、臨床検査薬(インフルエンザやコロナの検査キットなど)の開発を行っているそうです。難しい内容でしたが、図やイラストが入ったスライドを用いて説明していただいたので、一生懸命話を聞いていました。子どもたちにとって、インフルエンザウイルスやコロナウイルスはとても身近なものなので、特に抗体や検査器具の話に夢中になっていました。

後半は、ヒト由来の培養細胞を顕微鏡で観察させていただきました。理科の授業で見るものよりも鮮明に映っていたので、「すごい!」と歓声があがっていました。普段見ることのできないものなので、何度も列に並んで観察する子もいました。

「建物は見たことあるけれど・・・」という子も多かったので、自分の地元の企業に興味をもつ良い機会となりました。

-

4年生は総合的な学習の時間に、手良地区にある様々な祈りの場所について学習し、自分たちのオリジナルオペレッタ「祈りの里・手良」を作り、2月1日のオペレッタフェスティバルに向けて練習を重ねてきました。

本番を目前にしたこの日は、手良保育園のリズム室にお邪魔して、園児の皆さんのまえでオペレッタを発表しました。園児の皆さんには難しい内容もありますが、未満児の皆さんも真剣に見入ってくれました。

歌ったり踊ったり、セリフがあったり、自分たちで考えたオペレッタは、たくさんの思いが込められています。

-

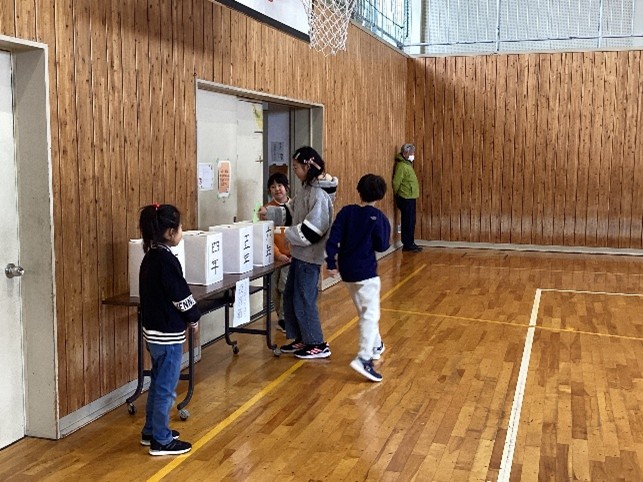

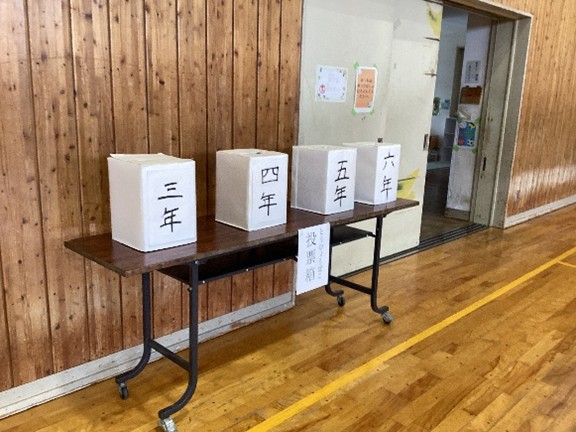

児童会立会演説会と選挙が行われました。候補者と推薦責任者の4人は、クラスの友達の前で何度も練習したり、6年生の前で発表してアドバイスをもらったりと、演説練習をたくさんして当日を迎えました。 当日までの数日間は、人前に立って話すことへの緊張で、不安な日々を送っていたと思います。その緊張や不安としっかり向き合い、当日大勢の人の前で堂々と演説することができました。

3年生は、この児童会長選挙から児童会の仲間入り。選挙管理委員会の2人も、張り切って仕事をしていました。4年生も、一つ学年が上がり、6年生を支えていく立場になります。5年生は、候補者と推薦責任者以外の人も、みんなで手良小学校児童会を作っていこうと、選挙活動や選挙管理委員会の仕事など、熱がこもっていました。6年生は、あと少しで卒業を迎えますが、手良小学校が更により良くなっていってほしいという願いをもって、真剣に選挙に臨んだと思います。

6年生が先頭に立って引っ張ってきた児童会、そのたすきを5年生が受け取り、思いをつないでいってくれることを期待しています。

-

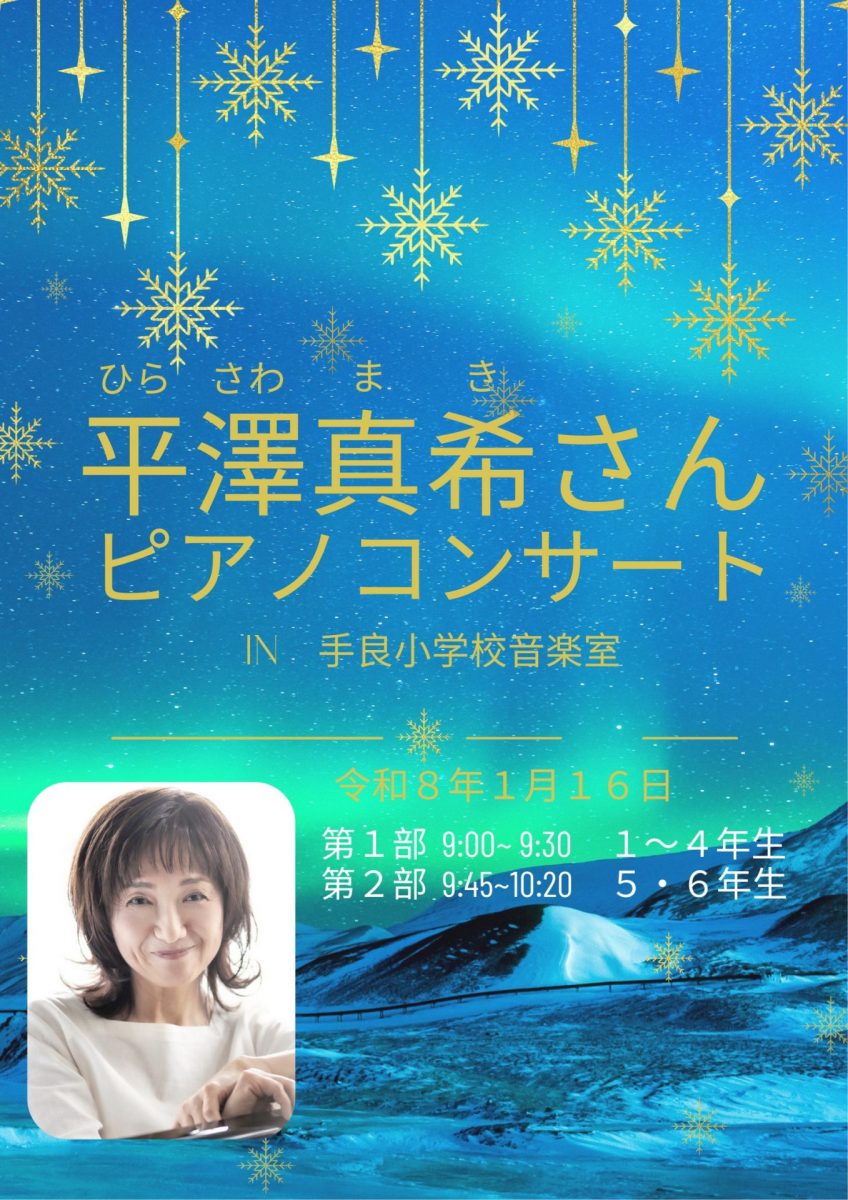

伊那市上牧出身・在住のピアニスト 平澤真希さんが、ミニコンサートに来てくださいました。

世界中の有名な作曲家を紹介し、ポーランド出身のショパンの「黒鍵のエチュード」を最初に弾いてくれました。真希さんは、16年間ポーランドで暮らしていたそうです。久しぶりに日本の伊那市に帰ってきてこれまで当たり前にみていた景色、山や川が違って見えたそうです。天竜川をモチーフにして龍(ドラゴン)の曲を作った時のことをお話ししてくれました。諏訪大社に行って雨を降らす龍神のことを取材したり、雨の日に木下の南宮神社の大きな木の下で雨の音を聞いたりして、龍の曲を作ったそうです。オリジナル曲「天への回帰~龍」という曲は、しずくの落ちる小さな音から始まり、荒れ狂う天竜川の流れや、雨を降らす龍が天に帰っていく様子などを、壮大なスケールで表現した曲。子ども達は全身を研ぎ澄ませ、真剣に聞き入っていました。

ショパンのポロネーズをアレンジしたかっこいい「ハッピーバースデー」の曲に合わせて、みんなでお誕生日の人に歌を歌いました。

最後は、音楽会にみんなで歌った「ふるさと」を真希さんの伴奏で歌いました。三番の「志を果たして」という歌詞について、「みなさんは何のために生まれてきたのかわかる?一人ひとり、使命をもってこの地球に生まれてきたんだよ。‘こころざし’を果たすために、好きなことを一生懸命やってください」とお話がありました。

子ども達の感想より

・りゅうの曲でいろんな音があっておもしろくてすごかったです。ピアノにたくさんの音があるなんてはじめてしりました。

・天竜川の曲がすごい心にのこりました。まきさんのしんけんなすがたがすごかっこよかったです。

・すごくきれいな音色で心に響き増した。体や心もピアノと一緒に楽しんでいるみたいでした。3曲ぐらいしか聞けてないけどもっと聞きたいと思いました。

・なかなか聞けないプロの方の生の演奏をあんなに近くで聞けたし、一緒に歌えてすごくうれしかったです。

・龍の曲は、最初は静かできれいな音で、途中からすごく迫力があってすごかったです。最初は静かで雨の日を連想したけど大きな音になっていくにつれて龍が思い浮かんできました。高い音も低い音もあってきれいなメロディーでした。

3月29日は、デビュー30周年記念ピアノリサイタルが伊那文化会館であるそうです。多くの子どもたちに大ホールでの演奏を体験してほしいと、小中学生は入場無料だそうです。

-

3学期がスタートしました。2年生、5年生の代表児童が、3学期の目標を発表しました。

九九を完璧に覚えたい、けがをしないように体育の時間をたのしみたい、とめ・はね・はらいを意識して丁寧に漢字を書く、6年生が作り上げてきた児童会をしっかり引き継ぎたい、漢字テストで百点を取れるように漢字練習を頑張りたいなど、それぞれの決意を発表しました。

校長先生からは、3学期には「今年のまとめ」と「新しい学年への準備」の二つの意味があります。みんなが笑顔でなかよく元気に過ごせるようにするために大切なことはなんでしょう?という問いかけから始まり、もっと「楽しい学校」を自分たちで作ろうという内容のお話がありました。

自分たちで考え、工夫して、もっと楽しい学校を作っていけたらいいですね。

-

暑い暑い8月からスタートした85日間の二学期が、無事終わりました。終業式では1年生と6年生の代表児童が、2学期の振り返りを発表しました。1年生は、音楽会やマラソン記録会など、初めてのことに挑戦して努力したことや楽しかったことを発表してくれました。6年生は、最後の音楽会での思い出や、修学旅行での忘れられない数々の体験を振り返り、発表してくれました。

校長先生からは、2学期各学年が取り組んできた活動を、写真とともに振り返り、頑張りを認めるお話がありました。また、「歳神様」のことや「鏡餅」のことなども話してくださいました。

-

冬の読書旬間がありました。期間中は1日1回3冊貸し出し、毎朝の全校読書、お話の会、お話献立、図書委員による読み聞かせなど楽しい企画が盛りだくさんでした。

図書集会で『ひっつきもっつき』(中川ひろたか/文)の読み聞かせや遊び歌の紹介などがありました。

読み聞かせボランティアの皆さんによる「お話の会」では、低学年高学年に分かれて、それぞれ絵本や紙芝居などを聞きました。中でも大型紙芝居は、何人もの皆さんが役割分担をして読み聞かせてくださり、思わずお話の中に引き込まれてしまいました。

図書館の時間に、1・6年、2・5年、3・4年のなかよし学級で、下の学年に読み聞かせをしたり、本を見ながら一緒に工作をしたりして、楽しみました。

1・6年生は『ぶんぶんごまがまわったら』(宮川ひろ/作)の読み聞かせの後、ぶんぶんごま作りに挑戦。低学年に難しいところは高学年がやさしく教えてくれました。」

3・4年生は事前に本から問題を考えたり、クイズの本から選んだりして問題を出題。更に読み聞かせや図書館で本さがしゲームも行い楽しい時間となりました。

先生方による「お話の部屋」は、お部屋に行くまでどの先生が読んでくれるのか秘密になっています。いつもと違う先生に読んでもらうと、また違う感じがしますね。

読書旬間中、お話とのコラボ給食もありました。

『ぼくたちはまだ出逢っていない』八束澄子/作 ポプラ社より“ とりの南蛮漬け”

『2分の1成人式』井上林子/作 講談社より“コーンスープ(クルトン入り)”

『レンタルおばけのレストラン』宮本えつよし/作 教育画劇より“ とりつカレー”

『名探偵コナン隻眼の残像』青山剛昌/原作 小学館より“黒づくめの組織ゼリー”

などなど。いったいどんなお料理だったのか…。気になりますね。

図書委員会の皆さんによる読み聞かせもありました。期間中、「読書旬間ミッションカード」もあり、保護者の皆さんにもご協力いただきました。ありがとうございました。

-

ベルシャイン伊那店に到着。見学開始。

店長の冨島さんが開店前の店内を案内してくれました。お客さんが出しやすいようにリサイクルボックスを店先に設置。生産やコーナーは近くの農家さんが直接持ってきている。お刺身コーナーの社員さんは朝の5時から仕事している。お総菜コーナーは売り上げが伸びている。など、いろいろと説明してくれました。

↑店長さんと、開店のごあいさつ。

普段は見られないバックヤードも案内していただきました.。バックヤードにはいろんな人が働いています。

「お肉もいろんな切り方やパックの大きさがあるんだよ。」などなど、初めて知ることばかりでした。

西箕輪のハナマルキ味噌の工場見学にも行きました。

味噌作りの材料や、工程などについての動画を見せてもらいました。直径13mの児童生育機でお米を70度で2日かけて発酵させ米麹を作ること、3m×10m(90t)のタンクに入れて仕込むのが1次発酵。やがて5tのタンクに移して2次発酵。全部の工程で数か月かかるそうです。

↓ハナマルキのマークにはHの字がかくされているんだよ。

ハナマルキには、たくさんの種類の商品があり、ずらりと陳列されていました。味噌の他にも「塩こうじ」など、様々な商品開発にも力を入れているそうです。

↓ジャガイモを売ってかせいだお金で、ベルシャインでカレーとデザートを食べたよ。

-

親子で力を合わせて一つのものを作り上げていく体験の場として、地区の方々とふれあう場として「トンカチ教室」が開催されました。今年でなんと29年目。

29年前に、「手に良いことを」と、トンカチ教室を始めた、当時の校長先生の中山耿介先生もお見えになり、ご挨拶をいただきました。

手良地区土建組合の皆さんが、大量の材料を準備してくださいました。作る手順や注意点を教えてくださいました。

今年は「お片付けボックス」を制作しました。キャスター付きと、キャスターなしの2種類です。令和3年度にも同じサイズのボックスを作りました。おうちにある人は、そのボックスと重ねて使うことができます。

親子で力を合わせて、トンカチで釘を打ち、組み立てていきます。

完成したら自分の好きなところに「手良小学校」の焼き印を押してもらいます。押すのは校長先生です。

最後にみんなで記念撮影をしました。

手良地区土建組合の皆さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。