-

梅雨入り直後の臨海学習となりましたが、2日間まったく雨に降られることなく、この時期としては比較的涼しいなかで臨海学習に行ってきました。

1日目。最初の見学は中部国際空港(セントレア)。フライトパークではボーイング787のコクピットに乗り込んでみたり、関連する遊具で遊んだりした後に、空港第1ターミナル・スカイデッキまで移動しました。3~4㎞ある滑走路の端から端まで見渡せるスカイデッキで、国内・国際線の航空機の迫力ある離着陸を見学してきました。

そして船に乗って目的地「日間賀島」へ。宿泊する「おとは」さんに荷物を降ろし、干物作り体験の後、海遊びを存分に楽しみました。シーカヤックはパドル操作がうまくいかず、どうなることかと思いましたが、全員自力で岸まで戻ることができました。

みんな行動が早く、時間にゆとりを持つことができ、シーカヤックの後はたっぷり海水浴を楽しみました。

終日曇りがちで、気温もあまり高くなく、海から上がる時は少し震える程でしたが、しっかりお風呂で温まることができました。

体調を崩す子もなく、みんな元気に夕食・海の幸を美味しくいただきました。真鯛のお刺身尾頭付き・タコ飯は特においしかったです。おかずがおいしいのでおひつのご飯も空っぽになり、しっかり食べてもらったので、旅館のみなさんにもたいへん喜んでもらいました。

2日目は晴れ間ものぞき、早朝から天気に恵まれ、朝食前に海辺の散歩ができました。多幸(タコ)と福(フグ)の島・日間賀島は派出所もタコがデザインの建物です。その建物の前や西港防波堤の先で集合写真を撮りました。散歩のおかげで朝食もしっかりといただきました。日間賀島のお土産としても人気の「島のり」をいただきました。

2日目の午前は、名古屋港水族館へ。到着が予定よりも30分近く早まり、およそ2時間、たっぷりと館内の見学をしました。名古屋名物「天むす」などが入ったお弁当をいただいた後は「イルカショー」。迫力のジャンプ、愛嬌のある姿に釘付けになりました。

最後はトヨタ産業技術記念館の見学、体験へ。バスの移動中は少々眠気と戦っていましたが、記念館内の体験スペース「テクノランド」の入場券が手に入り、再び元気に「テクノサーキット」で自動車の運転などを体験しました。遊びながら機械の仕組みを学ぶことができました。

自分たちで集団行動を意識して、楽しみつつも充実した旅行になるように準備してきた5年生。しおり(行動計画)を見て、早め早めに行動に移すことができ、ゆとりをもって2日間行動することができました。

-

6月25日の朝は校長先生より、今月10日から21日までの「春のなかよし週間」にちなんだお話をお聴きしました。

「服装も体格も違う5人の子ども」のイラストを見ながら、校長先生の問いかけについて考えます。

「この中で,勉強が得意な人は誰でしょう?」「スポーツが得意な人は誰でしょう?」

多くの子どもたちは、「勉強の得意な人はメガネをかけている人!」、「運動着を着ている人は運動が得意なのかな?」と考えました。

「本当にそうでしょうか?」

ここで「運動しやすい服を着ている人はスポーツが得意」「眼鏡をかけている人は勉強ができる」ということについて、改めて考えさせられました。実際はそうとは限らないことなのに、無意識のうちにそうだと思い込んでしまっていることが、私たちにはありそうです。

こういった意識のことを「アンコンシャス・バイアス」と呼ぶそうです。

また、「若い女性にも老婆にも見える絵」「泣いた赤鬼」から、一度思い込んでしまうとなかなか,別の見方や考え方を見直すこともできないことに気づかされました。

友だちや自分自身への思い込みを取り去り、本当の姿を見ようとすると、友だちのよさが見えて、思いやりのある人になれそうです。そんな見方に挑戦して,楽しい手良小学校にしていきましょう、と結ばれました。

講話の詳しい内容については、ホームページメニュー「校長室」をご覧ください。

-

令和6年度の手良小学校クラブ活動は、4つ全てのクラブで地域のみなさんにご協力いただき、それぞれの活動に取り組んでいきます。

第1回の6月25日は、顔合わせや自己紹介、それぞれのクラブ目標の確認などを行いました。各クラブの様子は…

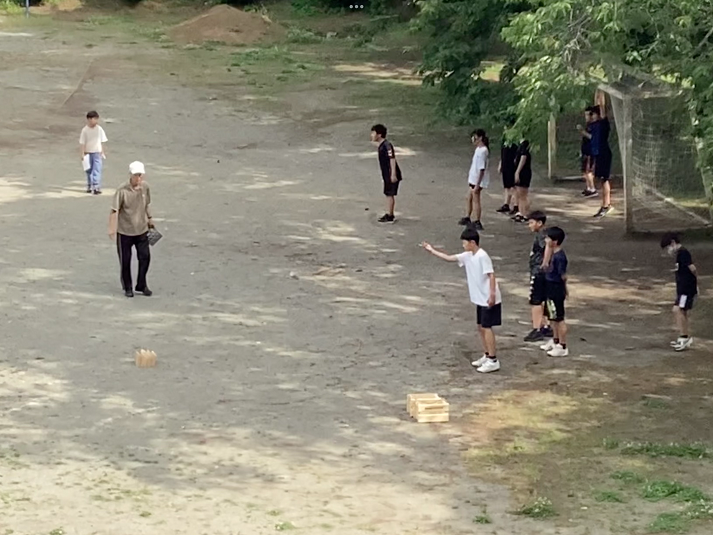

【モルッククラブ】

ニュースポーツの「モルック」をチームに分かれて楽しみます。まずはレクレーションの達人・手良公民館長さんよりルールを教わります。倒すピンには数字が書かれており、倒したピンの数字または倒した本数に応じて得点を加算し50点ぴったりにします。ルール確認、チーム分けの後、さっそく校庭に出てゲームをやってみました。

【百人一首クラブ】

「札を覚えたい」「最初の文(上の句)で取れるようにしたい」「あまり得意でないけど、札を取れるように頑張りたい」自己紹介とともに,自分のめあてを発表し合いました。読み手として、対戦相手として、普段の「読み聞かせ」でお世話になっている方をはじめ、多くのみなさんが参加してくださいました。昨年から公民館で始まった「百人一首大会」に向けて力をつけていけるといいですね。

【音楽クラブ】

前半は音楽会に向けた取り組み、後半は手良太鼓の体験と2本立てで行う予定です。初回は、その音楽会で発表する曲決めをしました。クラブの時間は限られているのですが、音楽好きなみなさんが集まっていますから、きっとすてきな演奏になることでしょう。ドラムが得意の先生がいるのも心強い?

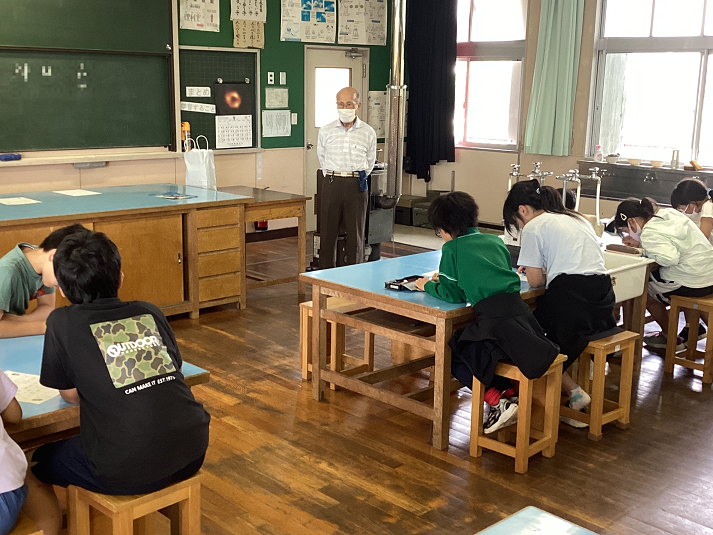

【理科クラブ】

「けがなく、安全に理科クラブを楽しみたい」というめあてを掲げて理科クラブがスタートしました。講師の先生は、ここ何年も、学習支援でお世話になっている先生です。第3回までは「空気」を飛ばす! というテーマで実験に挑戦します。「そうだね、楽しくやりましょうね。でも少しは勉強にもなるよ」とこれからに期待を持たせてくれました。

-

今年度の学校運営方針「みんなと一緒(手良の一員としての自覚と地域の方に支えられている意識を高める)」に関わり、「地域への感謝の気持ちをもつ」「太鼓の基本的な打ち方や姿勢について学ぶ」 そして、何よりも太鼓の楽しさ、面白さにふれることができるよう、今年度から「全校和太鼓体験」を学校行事として行います。講師に伊那市西春近の「まつり工房」中森道子先生をお迎えして、太鼓の魅力にふれながら体験をしました。

1,2年生のみなさんは、まず素手で太鼓を叩きます。手を「パー」や「グー」「1本」「2本」と指を変えながら叩くと、微妙に音が変化します。

3,4年生では、中森先生の下拍子と指示を聞きながら、条件に合う子が交代して叩くなど、ゲーム感覚で太鼓に親しみました。ゲームとはいえ、叩く前や後の「構え」、足の「開き」が既にできていて、ご指導の成果も現れています。

5年生では「まわし打ち」と言ってもよいでしょうか? 1列の太鼓を、横に動きながら、順番に太鼓を打っていく打ち方に挑戦しました。動きが出ているので、とでも見栄えがかっこよく、迫力が感じられました。

6年生の様子を見るとすっかり自信を持って叩いているように見えました。体ができているので、安定した姿勢でどっしりと構えて太鼓を力強く響かせています。

「疲れたぁ!」「手が痛い」という子もいましたが、どの子も満足そうな表情を浮かべて体育館から帰ってきます。

学年にもよりますが、今回は太鼓の叩き方だけでなく、この手良小学校の太鼓の歴史のお話を伺う学年もありました。また、叩いた後の太鼓の皮を触ったり、臭いを嗅いだりして、太鼓の様子をじっくり観察しました。表面がざらざらしたところは、太鼓のよい音が出るといったことまで学ぶことができました。

太鼓と様々な関わりができ、貴重な時間となりました。

-

「太陽のように心を燃やせ! 赤組」「稲妻のように駆け抜けろ! 白組」 それぞれのスローガンのもと、子どもたちは全力で,各競技に取り組みました。

手良小運動会のオープニングは「トランペット鼓隊」のマーチングから。

少子化が進み、6年生だけでは隊を組むことが難しくなってきたことから、今年も4年生以上の子どもたちで編成しました。

【トランペット・鼓笛隊】

今年の2月からスタートしたのですが、5,6年生はもちろん、初めての4年生も、始業前の練習に根気よく取り組み、その成果を発揮することができました。

開会式では、応援団長を中心に応援合戦!

今年は、朝の練習で雨に降られ、十分に練習ができなかったのですが、それでも手拍子と大きな声で応援、そして互いの健闘を祈り合いました。

【手良っ子競技宣言】

例年のことですが、競技中の応援もたいへんすばらしかったです。きっと応援してもらうみんなも力をもらったことでしょうね。

開催式後の準備運動。朝の全校活動「ハピスマタイム」で取り組んでいる「ジャンボリミッキー」「ぼよよん行進曲」で体操的な動きをところどころに取り入れながら体をほぐしました。

【ジャンボリ・ミッキー】

【引きの子】

来入児種目では、残念ながらお休みの児童さん1名いましたが、全員風車をゲットすることができました。広い校庭をぐんぐん走る姿がとてもかわいらしかったです。来春のご入学、心待ちにしています。これからも交流ができるといいですね。

お手伝いをしてくれた5年生のみなさん、ありがとうございました。

【まわれ かざぐるま】

表現種目。低学年「最高到達点!!」…両手につけたキラキラリボンが少しでも大きく動くように、しっかり腕を広げたり、足を開いたり閉じたりすることに心がけて練習を重ねてきました。

【最高到達点!!】

一方、高学年は「ファンファーレ~消えない繋がり~」 力強く大きく「バサッ、バサッ」と響きつつ、調和のとれた旗の動きが見事でした。この姿は低学年の憧れになっています。すてきな演技、ありがとうございました。

【ファンファーレ ~消えない繋がり~】

競技では、各学年のかけっこ・短距離走に加えて,低・高学年それぞれの全員リレーが行われました。

【低学年リレー】

【高学年リレー】

練習では走ることだけではなく、どうしたらスピードを落とさずにバトンを受け分かたしができるか、考えながら取り組んできました。走る速さだけではなく、この受け渡しが勝負の鍵を握ります。本番はうまくいったチーム、いつも通りにならなかったチームそれぞれですが、少しでも早くバトンを渡そう、ゴールしようという思いが伝わるすばらしいレースでした。

【全校ダンス「瞳あかるく」】

昨年度以上に、多くの来賓の皆様、ご家庭の皆様、そして地域の皆様をお迎えし、かつご声援を頂戴しながら盛大に運動会を開催することができました。今後とも、子どもたちをお支えくださいますよう、お願い申し上げます。

-

昨夜の雨も上がり、好天のもと開催できそうです。暑さ対策をしてご来場ください。

-

さわやかな初夏の風に吹かれながら、5年生の田植えが行われました。

「3本ずつとって、2センチくらい(第一関節くらいの深さ)まで植える」という話を聞き、保護者の方が張った目印のロープを手がかりに、一列になって植えていきました。

どろんこ遊びと代かきで、柔らかくなった土は、足がなかなか抜けません。バランスを崩さないように気をつけながら、最初はゆっくりと植えていきました。

慣れてくるとどんどん速くなっていき、周りで見ている方々に「うまくなってきたね。」「だんだん速くなってきたよ。」とほめてもらえました。 足を取られて後ろに尻もちをつく子や、カエルが気になって大騒ぎする子など、ハプニングもありましたが、無事、うるち米・もち米を植えることができました。

田植え後に水を入れると、流れていく苗はほんの数本。しっかり深く、上手に植えることができました。

お家の方、JA の方など、たくさんの方に助けてもらいながら、無事に田植えを行うことができました。ご協力ありがとうございました。

~~~~~ 以下、子どもたちの振り返り、感想の一部です。 ~~~~~

○ JAの人は「苗を三本とって土の深くまで入れたらうまくいく。」 と言っていました。 実際に苗を植えました。最初は全ぜん上手くいかなかったけど半分くらいやったらだんだんと上手くできるようになりました。何もトラブルがなくぶじ田植えが終わりました。ぼくは田植えが終わって、「いろいろ出来事があったけど、すごく楽しかった」と思いました。

○ 今日は、田植えをしました。まずやり方を教えてもらって、さっそくやってみました。そしたらうまくできました。田植えが終わった後、こしがいたかったし、あつかったので、つかれました。だけど楽しかったのでよかったです。

○ 今日は、楽しみにしていた田植えをしました。JAの人に話を聞いて、実さいに三本くらいずつ、2センチくらいの深さで植えてみました。すると意外と上手にできてうれしかったです。来てくれたお母さんやお父さん、JAの人たちがたくさんほめてくださって、とてもうれしかったです。楽しい田植えでした。

-

3学期に結成し、ずっと朝練習に取り組んできた「手良小学校・トランペット鼓隊」のみなさん。いよいよ外練習が始まりました。今年も、このトランペット鼓隊が始まった頃に入隊されていた本校卒業生である地元の方にご指導をいただきながら、徐々に力をつけてきました。

運動会のオープニングを飾る,すばらしいマーチングの響きと行進を楽しめると思います。手良地区のみなさん、応援にお出掛けください。

-

桜の若葉がキラキラと輝いていました。

仙丈班(縦割りグループ)ごとに、おいしいお弁当給食をいただきました。お弁当は主食(おにぎり・おいなり)、主菜(唐揚げ・コロッケ)ともに2種類入ってとても豪華。普段、一緒に食べることのない友だちや先生方とお話をしながら、楽しくいただきました。

-

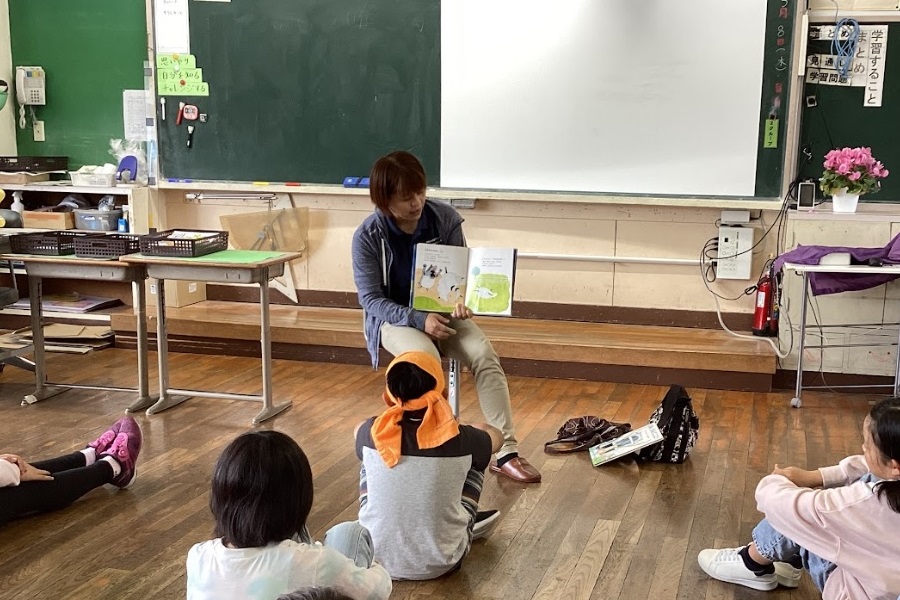

5月8日水曜日より、本年度の読み聞かせボランティアさんによる読み聞かせが始まりました。今年度も手良地区在住の8名の方にご協力いただき、子どもたちを本の世界に誘っていただけることになりました。

1年生の教室では「へびさんのぬいぐるみを使ったお話」、「せかいでいちばんきれいな音のお話」の2つの読み聞かせをしてくださいました。

「いつもの読み聞かせとはちょっと違うね!」という子どもたちの声が聞こえてきます。1年生の教室で読み聞かせをしてくださった方は、お話を全て覚えていらっしゃって、本を読まずに読み聞かせをしてくださいます。その様子に子どもたちもびっくり!

読み聞かせボランティアさんによる読み聞かせを月に1回あります。次回も楽しみです。