4・5・6年生が能楽体験をしました。シテ方観世流能楽師 中家美千代先生(なんと、本校の子どもと親の相談員宮下真由美先生の妹さん!)が来校し、能楽解説、謡・仕舞の体験、能面・装束体験などをしました。

能楽の動画を見ながら、分かりやすく解説していただきました。使われている言葉が今と違うこと、650年くらい前からずっと伝わっていること、能楽で使われる楽器は、小鼓、大鼓、太鼓、笛の4種類で、これに謡(歌)担当の1人を加えると、雛飾りにある「五人囃子」になることなど、分かりやすく説明してくださいました。

能の舞台の中の曲を歌ってみる「謡(うたい)」の体験や、手の動きで感情表現をする仕舞の体験もしました。

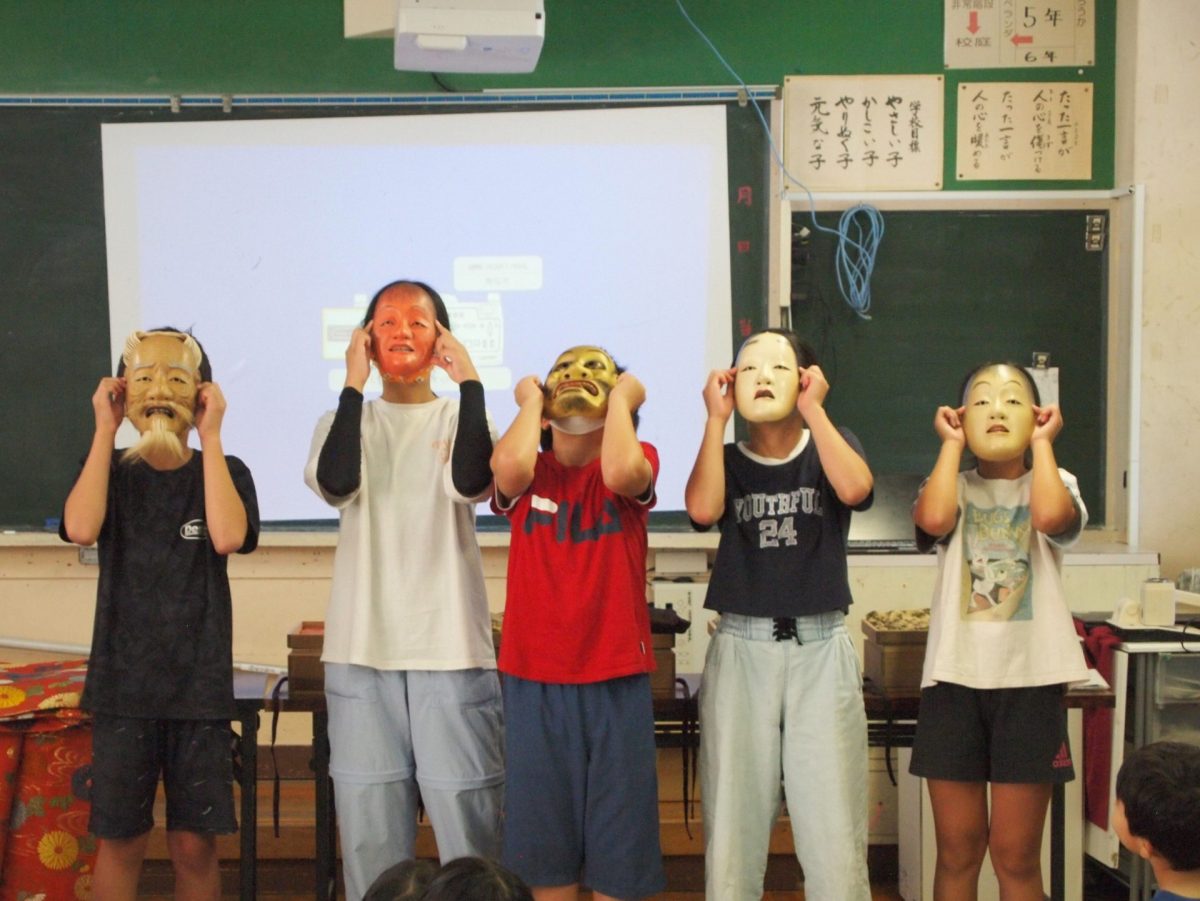

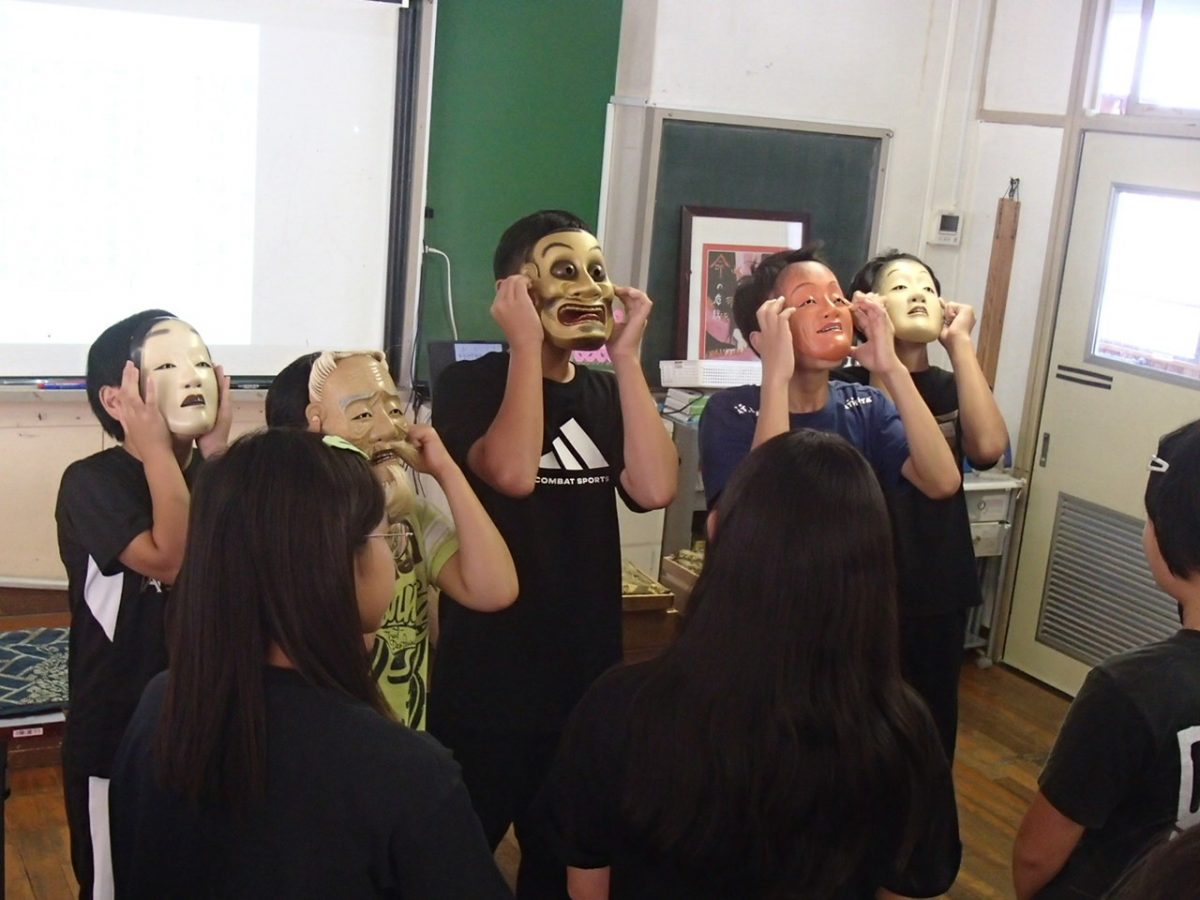

能面(面=おもて)を持って顔に当ててみる体験もしました。面をつけると視界がとても狭くて周りが見えないそうです。少しうつむくと悲しい表情、上を向くと嬉しい表情に見えるので、とても不思議です。

実際に舞台で使用されている装束はとても立派で重く、これを着て舞うのはとても重労働のようです。

650年続く日本を代表する伝統芸能である能楽を身近に感じることのできる貴重な体験でした。