-

1月1日からなかよし旬間が始まっています。人権など様々なことについて考えていく大切な期間です。

11月6日には,各学年で福祉体験が行われました。

1・2・3年生は,ボッチャ体験しながら,福祉について学びました。ボッチャは,ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで,パラリンピックの正式種目です。子どもたちは「誰でもできる楽しいスポーツだと初めて知りました。」と感想を書いていました。難しいルールの中にも楽しさがあり,それをみんなでできること知ることができたのはとても良い建研だと思います。

4年生は,点字体験を行いました。六星会の方にきていただき,実際に点字を打ちました。普段使うことがないので,難しそうにしていましたが,がんばって打っていました。この活動から,点字を使う人に心を寄せることができたと思います。

5・6年生は,高齢者体験を行いました。伊那市社会福祉協議会で準備してくださった用具を身に着けて,3人一組になり、①体験する人 ②用具を着けてあげる人 ③お世話する人を決めて、それぞれの役割を交たいして行い、高齢者の方の立場や気持ちについて考えました。これからの高齢化社会を生きていく私たちにとって大切な学習だと感じました。

このような学習を通して,様々な人権感覚を育んでいきます。

-

10月30日(水),6年生は中部連合音楽会に参加してきました。

6年生は今回,「青い鳥」という歌を歌いました。自分にとっての幸せ(青い鳥)は何か,どうすれば幸せをつかめるのかなど,「幸せ」について考えてきました。それをどう歌いたいか,どこでどのように表したいか,そして聞いている人にどう思ってもらいたいかなど様々なことに思いをはせていきました。そして本番。9人という少ない人数とは思えないほどの素敵な歌声が響いていました。ほとんどの子どもが,「今までの中で一番だった」とか,「出し切れてよかった」という感想をつづっていました。歌に人数の多い少ないは関係なく,伝えたいことを精一杯伝えようとするところに感動が生まれてきます。それを意識し,がんばれた子どもたちの心に満足感や達成感があれば,大成功ですね。

学校の代表として素晴らしい姿を見せてくれた6年生でした。

(下の写真は,中部連合音楽会の前に全校発表会をした時の様子です。)

-

10月26日(土)に,全校で伊澤修二音楽祭に参加しました。

第1部には,高遠体育館で,5年生6人が『太陽の歌』という音楽劇を披露しました。昨年度から準備を始め,当日まで一生懸命練習をしてきました。『太陽の歌』は,仲間との友情・絆がテーマなっている音楽劇で,そのことがしっかりと伝わってくる素敵な音楽劇となりました。今までの練習の成果が出た堂々とした動きや迫力ある歌声は,会場を感動へといざなっていたように思います。発表を終え,座席に帰ってきた5年生の子どもたちは,充実感でいっぱいでした。こういう経験がさらに成長につながっていくと感じています。これからも大切にしていきたい活動です。また,ほかの学校の演奏や東京藝術大学のサクソフォンカルテットの演奏もきくことができました。

第2部は,伊那文化会館に場所を移し,高学年が東京藝術大学のオーケストラをききました。たくさんの楽器の音色が合わさったオーケストラは,普段きくことのできない素敵な演奏でした。

どっぷりと音楽に浸った1日となりました。

-

10月2,3日に,6年生が修学旅行に行ってきました。この修学旅行に向けて,事前に計画したり,学習したりして,しっかりと準備をしてきました。

1日目は,都庁からの景色やオリンピックスタジアムを楽しんだり,浅草で自分たちで焼いたお好み焼きやもんじゃ焼きをおなかいっぱい食べたりしました。提灯作りもして,あっという間の1時間30分,どの子も素敵な提灯になりました。羽田空港では,一緒に展望台から飛行機を見ました。迫力のある音,1分間に1度以上離発着する飛行機を見ては歓声を上げたり一緒に走ったりしていました。

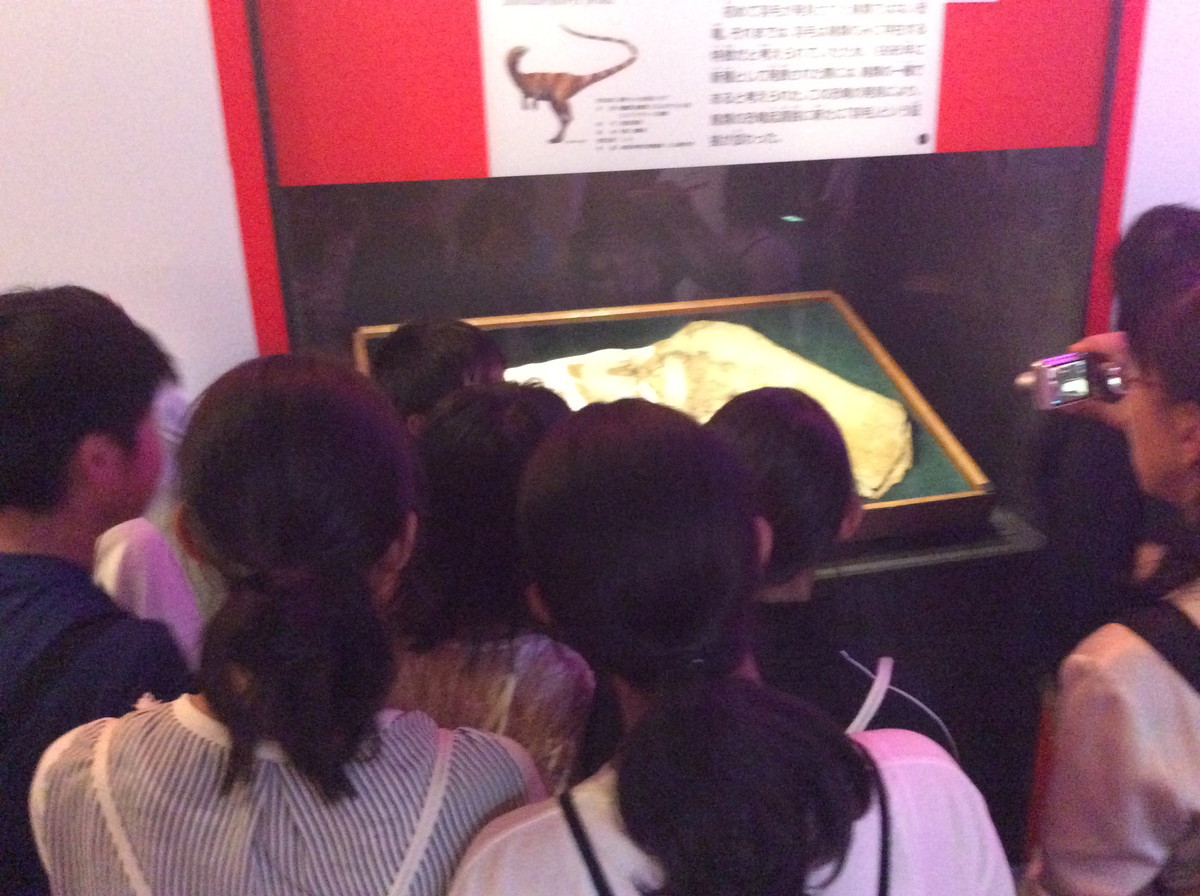

2日目,まずは国会へ行きました。政治の中心をしっかりと見学することができました。科学博物館では,特別展の恐竜展を見たり,常設展は班毎に見学したりして楽しみました。最後の東京ドームシティアトラクションに行きました。「遊園地がこんなに楽しかったの初めて!!」という言葉もあり,クラスみんなで行ったからこその楽しみを感じられたのではないかと思います。

どの場所でも本当に全力で感動し,楽しんでいました。今回の体験がさらに子どもたちの心を育ててくれたと思います。

-

10月10日(木)に3年生は伊那市内見学に行きました。

まずは丸伊青果市場に行きました。「せり」の見学では,値段がついていない状態の野菜や果物・きのこが,わずか4秒ほどで値段が決まっていくのを間近で見ることができました。また,せりをする時の専門用語での掛け合いもすごかったです。

次は服部製麺所に行きました。給食の麺を作ってくださっているところで,麺の作られる様子を,間近で見られました。「安心・安全で・おいしい麺」が作られるところを見ることができました。

さらに市立図書館に行きました。蔵書数が格段に違い,普段見られない所まで案内してくださいました。本を貸し出すだけでない伊那市の図書館としての大切な役割があることも学びました。

そしてベルシャインの見学もしました。品物が搬入されるところから,青果・鮮魚・精肉・惣菜など,普段見ることができない商品を準備するバックヤードまで,ていねいに見せてくださいました。お年寄りや体の不自由な方に,どのような配慮をしているのかも学ぶことができました。

最後は,伊那文化会館内のプラネタリウムに行きました。太陽の動きなど,3年の理科で学んだことも取り入れてくださりながら,楽しく星空の学習ができました。星座の話や,夜空の美しさとすてきな物語が印象的でした。

たくさんの見学場所で様々なことを学ぶことができた社会見学となりました。