-

2月26日に、6年生と6年生の保護者の皆さんが卒業記念品として、百葉箱の柵を新しく設置してくださいました。また、柵だけに留まらず周りの敷地の整備や百葉箱のペンキ塗り、屋根の補強など、細かいところに目を向けてくださり、本当にありがとうございました。

-

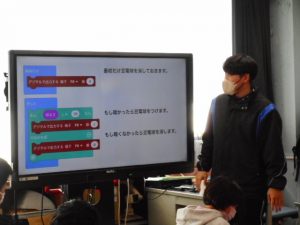

2月27日、3月1日に、6年生がプログラミング学習を行いました。

6年生の理科プログラミング授業では、iPadとマイクロビット(教育用の小型コンピューターボード)をつないでiPadから指令を出して、マイクロビットが反応することを1日目は行っていました。2日目は、明るさで感知するセンサーを作るのが目的でした。担任の先生は「ただ作ればいいじゃなくてちゃんと意味を理解してもらいたい」という願いを持っていると感じました。

-

3月1日に、6年生の同窓会の入会式が行われました。同窓会からは、三役の方にご出席していただきました。

最初に、同窓会長さんが、6年生に「三つの力」についてお話をしてくださいました。

一つ目は「智力」・・・学んだことをどう生かしていくか

二つ目は「体力」・・・体が健康でなければならない

三つ目は「精神力」・・・根気、協調性、思いやりの心

新山小で培ったこの「三つの力」を大事にして、中学生になってもいろいろな困難を乗り越えて行って欲しいと、子ども達に伝えられました。

その後、同窓会長さんから、ひとり一人に記念品が手渡されました。

最後に6年生が、ひとり一人自分の目標と決意を同窓会の三役の方に伝えました。

-

6年生の子どもたちは、篠笛を購入したまつり工房の前原さんに篠笛の指導をしていただきました。まつり工房の前原さんとの篠笛の練習は、今までに2回行いました。2回目では、1回目の篠笛指導後から、子どもたちの篠笛の練習に対する姿勢が少し変わってきて、音が出るようになった人が増えたり、少し曲を吹けるようになった人も出てきました。今まで練習してきたチャルメラを吹いて、それにあやを入れる練習をしました。個別に指導をしていただき、何人かあやを入れて上手に篠笛を吹くことができるようになりました。この時教わったことは、「篠笛はリコーダーと違って、タンギングをしない」ということと「篠笛は音を区切る時は、息は切らずにあやを入れて音を区切る」ということでした。リコーダーとの違いを学ぶことができました。その後は、舞いに合わせた曲を前原さんが提案してくださり、それに合わせて舞いと太鼓の練習をしました。まつり工房さんで使っている曲を少し簡単にアレンジしてくださり、子どもたちの考えた舞いと前原さんの吹く曲と合わせてみたら、とてもマッチして本格的な獅子舞になってきました。それに合う太鼓の練習もしました。篠笛の指導だけでなく、前原さんが太鼓の指導や舞いの指導もしてくださり、子どもたちは今回たくさんのことを学ぶことができました。しかし、まだ完成には程遠いので、練習を重ねて学習発表会本番までに「ひいらぎ獅子舞」を完成させる予定だそうです。完成が楽しみですね。

-

11月29日、まつり工房の前原さんに来ていただき、篠笛の指導をしていただきました。そんな中でも子どもたちは少しずつ音を出せるようになってきていましたが、曲を演奏するまでにはまだ達していません。なので、「ここはプロの指導が必要だ!」ということで、篠笛を購入したまつり工房の前原さんに、いろいろと教わりました。

まずは、その笛の音が鳴る仕組みついて、ビンを使って視覚的に分かりやすく教えてくださいました。空気が振動することによって音が鳴り、その音の幅によって高低が変わってくる、ということです。その後は、篠笛の吹き方について教わりました。口の形や、息の出し方、篠笛の持ち方、さらに上手く吹く方法の、大きく4つに分けて実践しながら指導を受けて練習をしました。やっぱりその道のプロってすごいなあと思いました。とても分かりやすく、そしてなにより子どもたちが少しずつ出来るようになっていきました。篠笛の持ち方が見違えるように変わっていて、とてもかっこいい姿になりました。

-

11月21日に、6年生が理科の授業で魚の解剖を行いました。当日、六波羅文利さんから、魚の解剖の仕方を教えていただきました。最初は、子どもたちは「楽しみ!」とワクワクしていましたが、いざ、魚を目の前にすると、「魚くさい」と率直すぎる感想を口にしていました。そして、六波羅さんに用意していただいた魚を紹介していただきました。マアジ・オニカサゴなどの5種類です。オニカサゴはトゲに猛毒を持っていることや、魚はだんだん獲れにくくなっていることなどを教わりました。

まず、内臓を取り出し、胃の中を見てみました。すると、小さいエビを食べた痕跡がありました。子どもたちが特に気に入ったのは、「目」と「エラ」でした。魚の水晶体を取り出し「きれい!」と言っていました。透明でまん丸で確かにきれいでした。エラは鮮やかな赤色をしていて、触り心地も子どもたちにとっては気持ちよかったようです。

- 1

- 2