-

春の全国交通安全運動が4月6日(火)から15日(木)までの10日間行われましたが、東春近小学校でも「春の交通安全教室」が4月19日(月)に開かれました。

1・2年生は学校周辺の道路に出て安全な歩行の仕方について、3・4年生は校庭の模擬道路を使っての自転車の安全な乗り方について、5・6年生は体育館でDVDの視聴による交通安全教育について学びました。

1年生から4年生の交通安全教室では、東春近駐在所の藤森さん、伊那警察署交通安全課の田中さんをはじめ、交通安全協会の方々にお世話になりながら、実際の歩行や自転車走行について練習を通して学ぶことができました。

「横断歩道を渡る時も、車が止まるかをしっかり確認して渡ってください。」

「道路で遊んではいけません。ボールが転がっていったりしても飛び出しは絶対にしないように。」

「自転車は左側通行を守り、横断歩道では必ず押して渡ってください。」

など、交通安全教室で学んだ交通ルールを守り、交通事故のない安全な生活が送れることを願います。

-

令和3年度東春近小学校入学式が4月6日(火)に行われました。

今年度の入学生は、男子31名、女子19名、計50名です。6年生と保護者の皆さんに迎えられ、緊張気味の入場でしたが、校長先生のお話や6年生からのお祝いの言葉の場面では、「入学おめでとうございます」と話しかけられると、「ありがとうございます」と元気に挨拶を返していました。また、「ドキドキドン!1年生」の歌の場面では、担任の先生の合図に合わせて、大きな声で歌っていました。

入学式が終わった後は教室に戻って、先生の話を聞いたり教科書等をもらったりして、最後に体育館で学級ごとに保護者の皆さんと一緒に記念撮影をし、入学式の日程を終えました。子どもたちにとって大きな節目となる小学校入学。東春近小学校でたくさんのことを学びながら、さらに大きく成長していくことでしょう。ご入学おめでとうございます。

-

3月18日(木)、令和2年度東春近小学校卒業証書授与式が、厳粛な雰囲気の中執り行われました。

はっきりと返事をし、堂々と証書を受け取る姿は卒業生としてふさわしい立派な姿でした。また、最後に「うたうこと ~風の中で~」を歌いました。美しい歌声が重なり、とてもよい響きでした。

6年生の素晴らしい歌声、あいさつ、掃除などを、在校生は引き継いでくれることを願っています。

小学校では多くを学び、培ったことと思います。「みなさんらしさ」を大切に、中学校でも大きく羽ばたいていってください。ご卒業おめでとうございます。

-

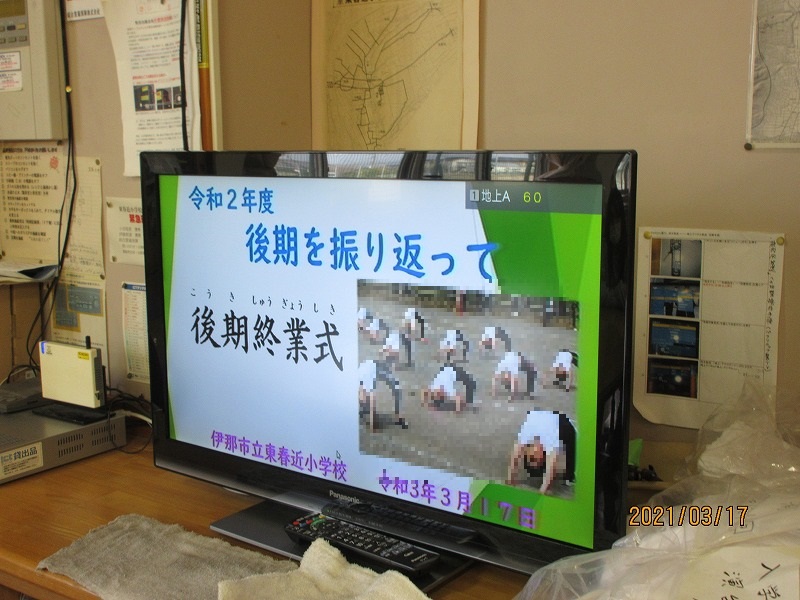

3月17日(水)に終業式・離任式がありました。

終業式は放送で行われました。1年生と6年生が1名ずつが1年間の頑張りや、次の学年・中学校での抱負を述べました。次のステップでも頑張ってください。

次に、校長先生からお話がありました。一年間、コロナのことをいつも意識して行動してきました。「自分を守る、みんなを守る、心の密は大事に」を心掛けて行動してきました。そんな自分をほめてくださいとお話をいただきました。

最後にスライドショーで1年の振り返りをしていただきました。大変な1年となりましたが、全校の皆さん本当によく頑張りました。

終業式を終え、離任式は体育館で対面で行われました。今年度は10名の教職員が異動となります。詳しくは学校だよりをご覧ください。

そして明日はいよいよ卒業式です。在校生の参加は5年生のみとなりますが、ほかの在校生のみなさんの思いも届くことでしょう。

1~4年生は明日から春休みです。事故等に気を付けて,安心・安全に過ごしましょう。

-

3月9日(火)の3,4時間目に3,5,6年生が二胡(にこ)の演奏を聴きました。

6年生は音楽の「世界の音楽」の中で二胡について学習しました。今回は、地域で二胡の演奏を楽しむ「二胡 楽胡(にこ らっこ)」の4人のメンバーの方にお越しいただきました。また、3時間目は3年生担任の田中先生も演奏しました。

二胡とは、中国に古くから伝わる楽器で、紫檀(したん)という木をもとに、蛇の皮・鉄の弦を張ります。弓は竹に馬の毛をつないだものを使います。人の声に一番近い声と言われています。

演奏していただいた曲は「見上げてごらん夜の星を」「世界に一つだけの花」「もののけ姫」「エーデルワイス」「早春賦」「ふるさと」「花は咲く」の7曲です。

なかなか聴くことができない二胡の音色はとても心地よかったです。どの学年の皆さんも知っている曲は一緒に口ずさんだり、そうでなくても身体で音楽を楽しんだりしていました。

貴重な経験ができました。二胡 楽胡のみなさま、ありがとうございました。

-

3月5日(金)の朝~1時間目に6年生を送る会がありました。会はもちろん5年生主導で行われました。また今回も、全員が集まることを避けて、6年生と発表する学年のみ体育館に集まりました。

1番お世話になった1年生。「ドキドキ、どん!中学1年生」とともに呼びかけで今までの感謝の思いを届けられました。また、最後にお手製のしおりをプレゼントしました。

感謝のメッセージを紙飛行機にして飛ばした2年生。「365日の紙飛行機」の歌とともに感謝の気持ちを伝えました。

元気なエールを送った3年生。中学校へ向けての活力をもらいました。

4年生は各委員会でお世話になったことや、すごいなあと思ったことを伝えました。また、6年生の姿を目指して頑張る気持ちを伝えました。

緊張の面持ちだった5年生。6年生を美しい音色のリコーダー奏「威風堂々」で迎えいれました。また、学年の発表は「変わらないもの」の合唱。歌声の重なりが素晴らしかったです。そしてドキドキのくす玉割でしたが無事割れてホッとしました。準備から会の運営等、一人ひとりが役割を果たし協力して成し遂げたことは大きな自信につながると思います。お疲れさまでした。

会のしめは6年生の発表でした。「友よ 〜 この先もずっと…」を合奏しました。この曲は昨年度の6年生を送る会で現中学1年生に贈る予定の曲でした。昨年度はコロナウイルスの影響で会を行うことができませんでしたが、1年越しに演奏することができました。

どの学年も、自分たちの思いを伝えるために、心をこめて発表していました。一堂に会することはできませんでしたが、全校の心が一つにつながる素敵な6年生を送る会になりました。

各学年の発表については後日、お昼の時間に放送で流す予定です。

-

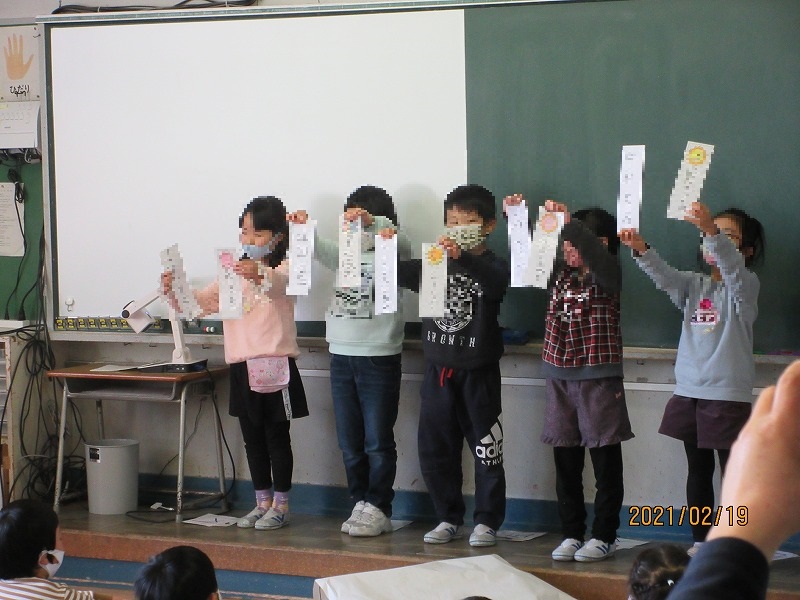

3月4日(木)の2時間目休みに各種コンクール、作品展の賞状伝達がありました。

子どもたちの良さ、個性の光る作品ばかりでした。

表彰された皆さん、おめでとうございます。今後も、みなさんの活躍を期待しています。

-

2月19日(金)の5時間目に1・6年生の授業参観がありました。

1年生はグループに分かれて、1年間の学習の成果を発表しました。初めての学習発表となりましたが、一番印象に残ったことや頑張りを堂々と発表できました。

楽器の扱い方や時計の読み方、音読の調子など深化した姿を見ることができました。2年生の成長も楽しみです。

6年生は小学校生活最後の参観日ということで、学年で合奏・学級で合唱を発表しました。素晴らしい歌声の重なり、楽器の音色。さすが6年生という姿でした。

そして、発表の間には今まで育ててくれた保護者の方へ、6年間の思い出とともに感謝の言葉を述べました。とてもあたたかい気持ちになりました。

あと19日で卒業となります。6年間の経験・思い出を糧に中学での飛躍を期待しています。

-

2月18日(木)の6時間目に児童総会がありました。

全員が集まることを避けて6年生のみ体育館に集まり、ZOOMで3~5年生の教室に配信しました。各委員長が今年度の活動とそれに対する反省を報告しました。また、事前に受け付けた意見・要望に委員会として、今後取り組みたいことを確実に述べることができました。

最後に現役員から5年生の新役員へ児童会が引き継がれました。5年生は緊張した面持ちでした。今後の児童会は5年生へ引継がれます。今までのやり方を踏襲しつつ、新しいアイディアを生み出してより良い児童会を目指してほしいです。1年後には6年生のような姿になっていることを期待します。

今年度はコロナウイルスの影響で委員会活動が大きく制限されることとなりました。しかし、各委員長・副委員長をはじめ6年生が創意工夫をして、全校の直接交流がなくても、全校の皆さんが楽しめる企画や催しを計画してきました。本当にお疲れさまでした。

-

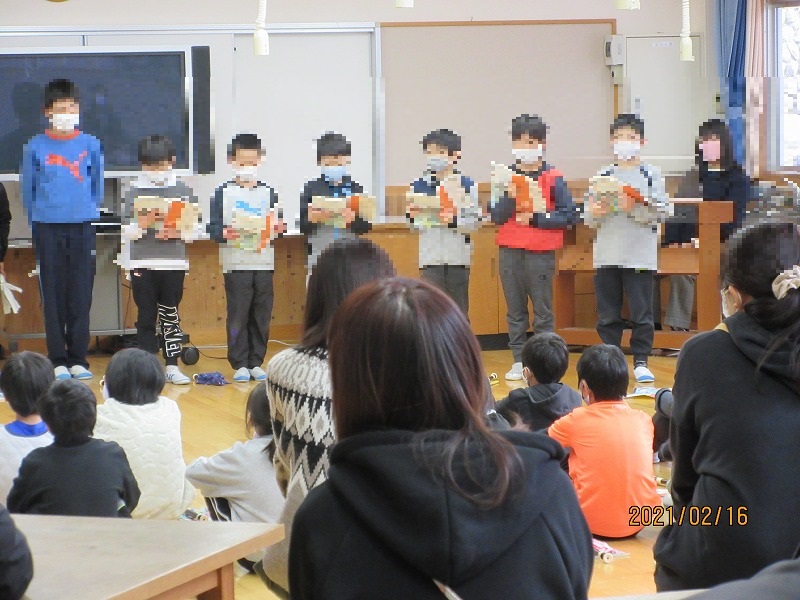

2月16日(火)5時間目に2・3年生の参観日がありました。

2年生は1年間の学習のまとめとして学習発表会をしました。教科のグループに分かれて、1年間の学習のまとめや頑張りを発表しました。

大豆づくりの発表では、草取りの難しさや成長の過程を写真を用いました。作物を育てる大変さ、達成感を保護者の方にしっかり伝えることができました。体育の発表では、基礎的な技だけでなく、大技も披露したところ大きな歓声が挙がりました。

3年生は「モチモチの木」の群読でした。群読とは物語を読む中で役割を変えたり一斉に読んだりして、音読に変化をつけるものです。一斉に読むときは「せーの」と声をかけるのではなく、目を合わせてタイミングをとっていました。また、中には教科書を見ないで読む子もいて、練習の成果がしっかり発揮できました。

群読後にはエーデルワイスを2部構成で合唱と合奏をしました。メロディーの重なりが素晴らしく、お互いの音が響き合いました。また演奏の間に、保護者の方に感謝の手紙を読みました。良い響きの中で1年間の頑張りや感謝の言葉を伝えられました。1年間の成長を伝えられました。