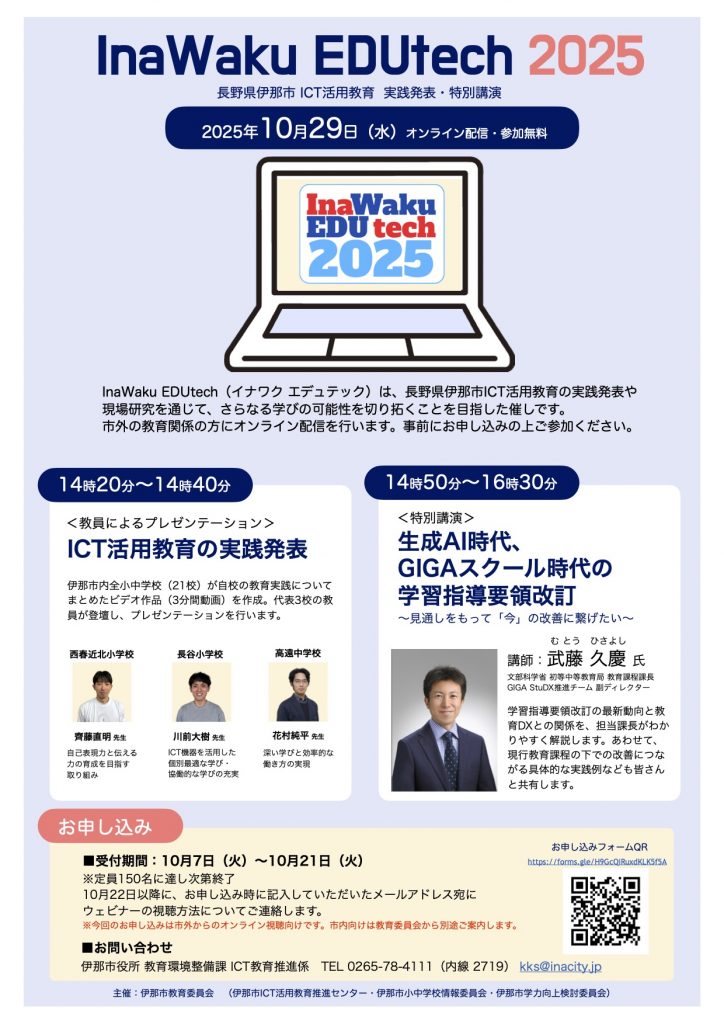

伊那市の先生たちが日々の実践を持ち寄り、未来の学びを語り合う場「InaWaku EDUtech 2025」が、2025年10月29日(水)に開催されました。

今年は「生成AI時代、GIGAスクール時代の学習指導要領改訂」をテーマにした文部科学省 教育課程課長の武藤久慶氏による特別講演と、市内3校の先生方による実践発表が行われました。

ICTが広げる学びの可能性が、子どもたちの表現をどう支え、協働の中でどう育てていくのか。

さらに、教える側の働き方や学校全体の学びの在り方をどう変えていけるのか。

そうした問いを、現場の声と最新の教育動向が交差する中で考える、充実した会となりました。

実践発表(3校によるプレゼンテーション)

まず初めに、伊那市内全小中学校(21校)から選ばれた代表3校の教員が登壇し、活動を紹介するプレゼンテーションが行われました。

西春近北小学校 齊藤直明 先生 「自己表現力と伝える力の育成を目指す取り組み」

児童たちが自分の思いを言葉や映像で表現し、ICT機器を単なる“便利な道具”ではなく、子どもたちの想像力を引き出すための「ひらかれたノート」として活用しているところを紹介していただきました。教室の空気が明るく動き、ひとりひとりの声が届く学びの場になっています。

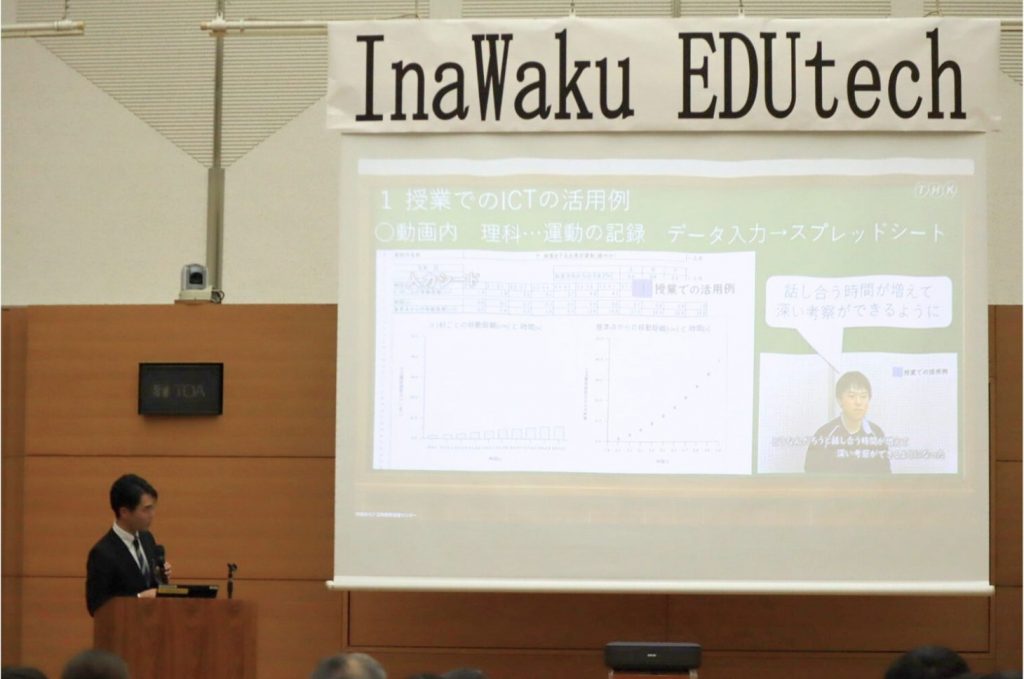

長谷小学校 川前大樹 先生 「ICT機器を活用した個別最適な学び・協働的な学びの充実」

少人数という恵まれた環境を活かして、一人一台の端末を丁寧に使い「学びたいことを選べる授業」「友だちと意見を交わす時間」をしっかり作って授業を構成していることを紹介いただきました。児童が自然に端末を活用し、互いの学びに刺激を受け合う様子が伝わり、「自分で考え、表現し、共有する」というサイクルが日々の教室に根付き始めているようです。

高遠中学校 花村純平 先生 「深い学びと効率的な働き方の実現」

教員と生徒が ICT活用を通じて、互いに“深く考える時間”を確保しながら、授業準備や振り返りも効率化されていることをご紹介いただきました。端末やツールをただ使うのではなく、学びの質と働き方改革を両立させる視点が現場に根づいており、「学び続ける教室」と「働きやすい学校」が一体となって動き始めていることが、発表から伝わってきました。

特別講演 「生成AI時代、GIGAスクール時代の学習指導要領改訂」

講師:武藤 久慶 氏

(文部科学省 初等中等教育局 教育課程課長/GIGA StuDX推進チーム 副ディレクター)

・見通しをもって、いまを変える

学習指導要領の改訂を前に、「未来の姿を見すえながら、今の授業を少しずつ良くしていくことが大切」と語られました。生成AIやGIGAスクールなど、新しい技術がどんどん入ってくる中で、まずは“子どもたちの学び”を中心に置き、何をどう変えていくのかを共に考えること。その姿勢こそが、これからの教育に必要な出発点であると感じさせる内容でした。

・子ども・先生・ICTが支え合う関係

講演では、子ども一人ひとりの学びを支えるためには、「学ぶ力」「支える力」「環境を整える力」の3つがつながることが大切だと語られました。学びを選び、自ら考え、先生が寄り添いながら支援する。そのやりとりをICTがそっと支えるような関係性です。技術が前に出るのではなく、人の学びを温かく後押しする――そんな未来の教室の姿が描かれていました。

・学びと働き方、両方を見直す

学習内容が増え、教える側の負担も大きくなっている今、講演では、学びの中核をしぼり授業時間や働き方にゆとりを取り戻す必要性が語られました。AIやICTの活用も、効率化のためだけでなく、子どもと向き合う時間を増やすための手段として位置づけられています。「教える人も学び続けられる環境」をどう整えるか見据えた、教育の未来へ向けた希望的なメッセージが印象的でした。

▶︎まとめ

生成AIやICTの活用が進む中で、あらためて見えてきたのは“人の学び”の力でした。

先生たちが日々の実践を重ね、子どもたちが自分の言葉で表現し、学校全体が少しずつ前へ進んでいく。その積み重ねが未来の教育を形づくっていきます。

今回のInaWaku EDUtech 2025は、そうした「現場の知恵」と「新しい技術」が出会うことに気づく、貴重な時間となりました。

これからも伊那市では、子ども一人ひとりの学びを支える環境づくりを続けていきます。

主催:伊那市教育委員会(ICT活用教育推進センター・伊那市小中学校情報委員会・学力向上検討委員会)