令和6年10月30日(水)、ICT Conference 2024 in INAが開催されました。ICT Conferenceは、伊那市内外の教育関係者が授業研究会や講演会などを通してICT活用教育について議論を深め、子どもたちのより深い学びを実現していくことを目的とした教員向けイベントです。本イベントは事前の公開授業動画視聴、当日の授業研究会、および有識者講演会で構成されています。

公開授業

授業研究会の題材として、小学校と中学校それぞれ1クラスずつICT活用授業の様子が公開・収録されました。

小学校

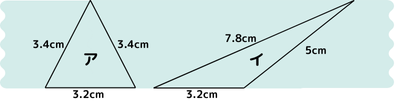

5年生の算数で、「テープ上に描かれた、高さの数値が与えられていない2つの三角形の面積を比べる」(上記画像)という学力テストの問題を題材として授業が展開されました。この授業は児童が主体となって進行し、前に出て自分の意見を発表したり、クラスメイトと議論を交わしたりすることで児童たちは考えを深めていきました。

また、ICTツール「GeoGebra」※1を使用して、2つの三角形をアプリ上で作図し、さらに議論を深めました。

※1 小学校から大学水準まで使える算数・数学ソフトウェア。さまざまな図形の作図や表計算・統計などさまざまな機能を備えている。タブレットアプリまたはWEBブラウザ上で動作する。

中学校

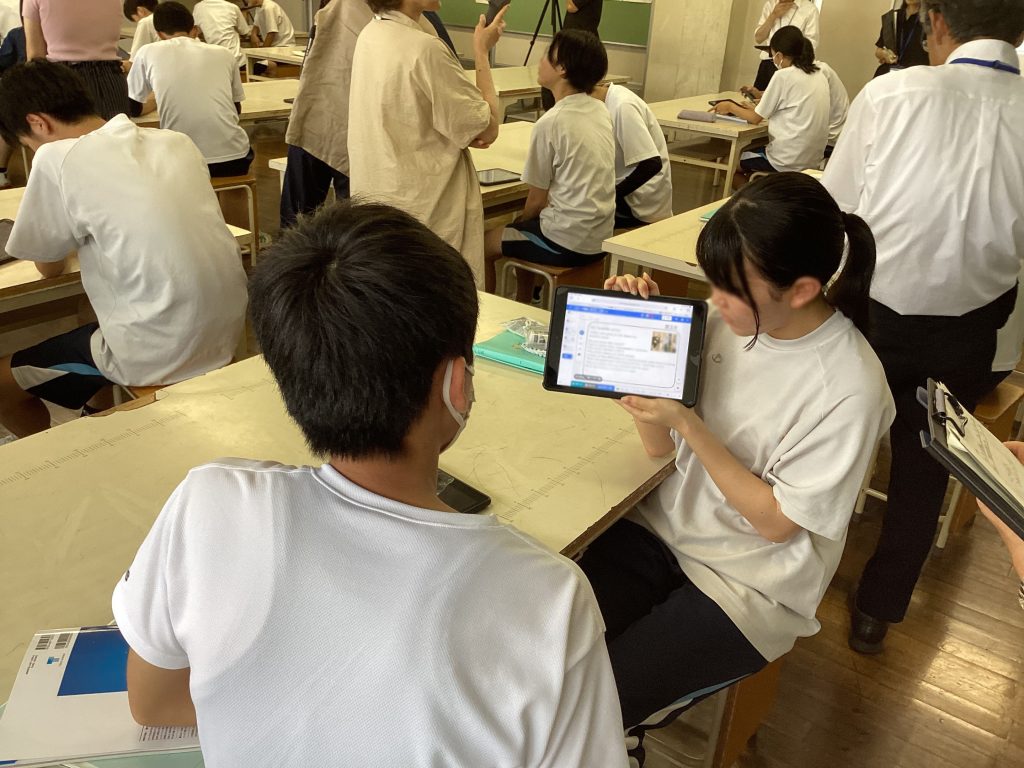

3年生の英語の特設単元授業です。文化祭で行われる英語弁論大会への出場を目標に、生徒たちは自分の興味や関心のあるテーマについてスピーチ原稿を作成します。この授業では、2人でペアを組み、お互いにスピーチを録画してもらいながら、内容に分かりづらい部分がないか確認し合い、原稿のブラッシュアップとスピーチの練習を行いました。また、この授業では「本当に伝えたいことをしっかりと伝える」という点に重きを置き、原稿作成にはWeb上の翻訳機能が活用されました。

公開授業研究会

伊那市の先生たちは、公開授業の様子を収録した動画を視聴し、学校ごとに意見を集約します。カンファレンス当日には有識者を交え、事前に集約された意見が共有され、個別最適な学びや協働的な学びにおけるICT活用について議論が行われました。小学校では、GeoGebraの活用や児童主体の授業展開、教師の専門性についての議論が、中学校では、翻訳機能の活用やスクールタクトを用いた意見共有・コメント機能についての議論が行われました。

講演会

瀬戸SOLAN学園初等部 三宅貴久子(みやけきくこ)副校長による「探究学習における学習環境デザイン」に関する講演が行われました。

瀬戸SOLAN学園

愛知県瀬戸市にある私立学校では、「グローバルシチズンシップの育成」を建学の精神に掲げています。日本語や英語を駆使して世界のさまざまな立場の人々と議論し、自らの意思で持続可能な社会を築いていける人材の育成を目標としています。

カリキュラム

学習のステップを習得・活用・探究に分け、その中で①スキル・リテラシー(漢字・計算など) ②教科 ③教科型プロジェクト(国語事例:ブッククラブ・ビブリオバトル) ④教科横断型プロジェクト ⑤個人探究の5つが学習様式として設定されています。特に重要視されている個人探究は小学1年生から週2コマ実施され、教員・保護者サポーター・外部専門家(大学教員など)が支援にあたります。探究学習では個別最適な学びに加え、協働的な学びが生まれるようにテーマ別の席の配置を行い、活発な議論が生まれる工夫が施されています。

詳細は動画をご覧ください。

参加者の感想

- 子ども達が主体的に探究に取り組むために、教師はどのような支援ができて、どんな環境を準備できるかを考えさせれました。

- 伊那小の教育の世界観は独特なものだと思ってましたが、自分が知らないだけで、外の世界にはいろいろな教育の世界観があるのだなと感じました。

- 保護者の協力をどのように募っていくか、公立学校には課題に感じました。