-

4年生が音楽の授業でざんざ節保存会の方3名から「ざんざ節」について学びました。「ざんざ節」は100番まであること、日本中で流行った踊りと歌であること、今なお長谷地区では大事に継承されていること等を教えていただきました。本来ならば三味線やお囃子の方にもお願いし、実際に歌い踊りながら学ぶはずですが、それが出来ず残念でした。「ざんざ節」の他に「キンニョンニョ」という歌と踊りも長谷地区では大事にされていて、こちらもかつて日本中で流行ったものだとお聞きしました。「もらい風呂の時、順番を待っている間これを歌ったり踊ったりしていたんだよ」と教えていただきました。長谷では日本で流行ったものが2つも大事にされ続けています。どこにも真似できない素晴らしいことだと思います。

始めに映像で歴史などを学びました。「ざんざ節」を踊ってみました。感想発表では「長谷で大切にされているざんざ節のことがわかったよかったし、楽しかった」という声がありました

-

学校運営協議会とは、学校教育を支援し、子どもたちの育ちを一緒に考えていく会です。長谷では、長谷学区として小・中学校合同の会として行われています。今日は、小・中学校の授業参観をしていただき、児童生徒の様子もみていただきました。そして「今の状況では、従来のような交流や支援は難しいが、困っていることがあったら早めに相談してほしい。長谷地域は学校を全面的に応援してくれる方ばかりだ。きっと問題解決をしてくれる方法や知恵を持っている方がいる。こういう状況だからこそ相談をしてほしい。」「先生からの一方的な授業ではなく、授業で子どもたちがかかわり合いながら、勉強をしている姿がとてもよかった。子どもたち自身がこれからも考えるような授業を続けてほしい」「困っている1人を大切にしてほしい。長谷はそれが出来るところだと思います」・・・他に学力やIT教育についてのご意見もいただきました。ありがたいのは、学校にだけ任せるのではなく、一緒に考えていくよという、この会の運営方針です。これからも児童・生徒のためにともに歩んでいきたいと思います。

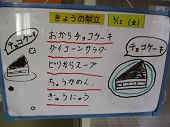

上段:長谷の給食キャラクター「はせちゃんまん」をご存じですか?そして、残しま戦隊「マスクマン」もいることを・・・。12日の献立予定表に大きなチョコケーキが描かれていました。楽しみにしていることがわかります 下段左:3年生授業参観学習発表の様子 右:4年生授業参観長谷防災マップについての発表の様子

-

5年生が国語の学習で流行語などについて調べています。小グループに分かれて取材し、クラス全体で共有した後、まとめをするようです。「いくつか質問があるので答えていただけますか?」と丁寧なお願いの後、①流行語で困ったことはありますか?②言われて嬉しくなる言葉は何ですか?③流行語が会話の中で使われて実際に困ったことはどんなことですか?と3つの質問がありました。「ガチで・・・」「マジで・・・」の用法についても教えてくれました。言葉は時代とともに、使われ方や言い回し等が変わっていきます。昔の言葉の使われ方と比較してみるのも面白いだろうなと思いました。

給食で「経木」を使いました。説明をしていただいた後、長いものコロッケ(とてもおいしかった)の下に敷いて使いました。伊那市は地元産の木材を使った日本伝統の木の包み紙「経木」の有効利用を進めています

-

2年生が音楽の時間に練習してきた歌と合奏のミニ発表会をしてくれました。招待者は担任を含む3名の先生です。四季を表現している3曲をストーリー風に台詞を交えて、歌い合奏します。台詞は語りかけるように、歌は音楽に気持ちを合わせて、演奏はそれぞれの楽器の音を聞きながら、まるで「長谷の四季」を表現しているようでした。歌うことや演奏することを身体全体で楽しんでいると感じました。このまま素直な気持ちで表現することを続けてほしいと思います。

-

昨日6年生が中学校へ体験入学をしてきました。その中で1時間「数学」の授業を体験してきました。小学校の黒板は、プロジェクターによる電子黒板を兼ねているので、半分はホワイトボードになっています。実物投影機やPC、iPad等を活用する場合は非常に便利で授業でもよく使われています。必要な時に映像や画像を活用して理解は進みますが、一時間中そこに残っていることは少ないです。中学の黒板は横幅一杯使える昔ながらの黒板です。「数学」の授業では、左半分に問題を解くためのヒントとなる公式や言葉があり、右側には、子どもたちの思考の深まりや問題を解いていく過程が書かれていきます。「左側につかえそうなことが書いてあるよ」「どれを使って考えたらいいのかな」と声がけをすると、児童は右側の中から使えそうなものを選んで解いていきます。「わかった!!」「できた!!」の声がしたのは、黒板の使い方にも秘密があったのかもしれません。今朝、廊下で出会った6年生に「授業どうだった?」とたずねると「楽しかった」と教えてくれました。

-

5年生が理科で自然について動画を視聴して学習をしていました。画面が鮮やかなオレンジ色になった時「ワーッ、すごい」と思わず歓声があがっていました。感動を伴う自然への畏敬の念の表れだったと思います。どんなことでもそうですが、新しいことがわかった時や予想以上の出来事に出会った時の驚きや喜びは、自分の中に残るものになります。動画を見ることは一人でも出来ますが、同じ教室で友だちと一緒に体験し、気持ちを共有している姿に学校で学ぶことの良さを改めて感じました。

全員画面に集中していました。動画も効果的に活用しながら学習を進めています

-

「先生、楽しみすぎて眠れませんでした」と登校中に教えてくれた子どもがいました。「ぼくがてるてる坊主を作ると、必ず天気になるんです。だから大丈夫です」とも話してくれました。楽しみにしていたスキー教室が無事終了しました。年に何度も来る子は少ないと思いますが、1日一緒にいると1本滑る毎に上手になっていくのがわかります。言葉で言ってもよくわからないけれど、滑ることが楽しくなるように、自信を持たせて滑るだけであっという間にうまくなります。「スキーは生涯スポーツです。立っていられればいくつになっても楽しめます」とインストラクターの先生に教えていただきました。子どもたちにも長く楽しんでもらいたいです。

午後には少し雪も舞い、視界も悪くなりましたが、一日滑ることができました。伊那市街地と南アルプスを眺めながら滑りました

-

4・5年生が音楽の授業で和楽器について学びました。4名の講師の方に来ていただき、演奏を聴かせていただいたり、学年毎にお琴で「さくら」の演奏ができるように教えていただいたりしました。間近で聴く音色は、お琴も尺八も三味線も柔らかいけど芯があり、深くて心地良かったです。子どもたちも座り方の基礎基本から教えていただきました。自分の指ではじいて演奏ができたのは、少人数で一人に一面ずつ琴を用意することができたからです。専科職員が、昨日から会場準備や早朝からお琴の調律をする等の準備をずくを惜しまずにして実現しました。「聴いたことはあったけど、演奏するのは初めてでした。難しいところもあったけど、みんなで弾けてよかったです」と終わった後に子どもの感想がありました。実際に触れることで学べたことがたくさんあった学習になりました。

左上:衣装もバッチリ「鬼滅の刃」の演奏です 上中~姿勢や手の置き方、弦のはじき方等基礎基本からわかりやすく教えていただきました シャノイ先生も初めてお琴を演奏しました 数字で表された不思議な楽譜を見ながら、クラス全員で「さくら」の演奏をしました

-

3年生図工で「くぎの世界の・・・」という学習をしていました。3年生は、これまでに輪切りにした木に釘を打って顔を製作した経験があります。今日は角材と釘を使って作品を作ります。最初は、いくつかの角材を積み木のように重ねて、何かにみたてることから始める子が多かったです。方針が決まると角材同士を「連結」するために釘を打っていきます。ところが、木と釘の相性が悪い(木の大きさや釘の太さ等)と木が割れてしまいます。その後、うまくいかなかった角材同士をまた並べたり積んだりして構想を練り直します。釘を打つところを見ているだけでは、どんなイメージを思い浮かべて製作しているかわからないのですが、それを想像して見ているのが楽しかったです。不完全なように見えるものでも、子どもたちにとっては一つの大切な作品なのだと思いました。

友だちと情報交換しながら、製作を進めていきます。見た目から考えると、かわいい動物になったり、恐竜になったり、出来上がっていくものは様々です

-

4年生音楽で「フルートとクラリネットの音のひびきに親しもう」という学習をしていました。始めに、それぞれの楽器がメインで演奏している曲を聴いて音の響きの違いを感じ取りました。フルートは 音が高い なめらかできれい 優しい感じ、クラリネットは ハッキリした音 楽しい感じ と違いに気づけたようでした。さらに、旋律に注目して聴くことになりました。今度はじっと座って聴くのではなく、旋律に合わせて手を動かしたり、身体全体を曲に合わせて動かしたりして、それぞれの楽器の音の響きを楽しんでいました。最後に、楽器屋の店員さんになったつもりで、どちらを買おうか迷っている人に、自分が選んだ楽器の良さをアピールする活動をしました。1時間参観させてもらって、クラシック音楽は、ただ聴くだけでなく身体全体で楽しむものでもあるんだと教えてもらいました。

左:フルートの時は、なめらかに 中:クラリネットの時は、楽しそうに 右:上手に売り込めるようにPRの文を書いています